-

-

내면 산책자의 시간 - 김명인의 런던 일기

김명인 지음 / 돌베개 / 2012년 12월

평점 :

| 김. 명. 인. 먹고 사느라 잊고 있던 그를 다시 만난다. 어느덧 교수님이 되어, 클래식을 제대로 즐기시는 교수님이 되어, 아픈 몸을 이끌고 런던까지 가서 '내면'을 돌아본다. 아, 이렇게 자리를 잡는 분도 계신다는 생각에 잠시 허청거린다. |

|

| 그리고 스스로 고백하는 '강박증'(173)의 시간, 1987년 민중혁명의 문학을 외치며 앞장선 그를 쫓아 부나방처럼 떠다니며 열광하던 날들이 스쳐 간다. 물론 나는 지금처럼 그때도 문학 "따위" 에 목숨을 걸지도 못하면서 담근 발을 빼내지도 못하고 젖은 글만 그를 추종하며 잊지 못하고 있었지만…. |

|

| 그런 그가 다시 돌아왔다. 아니 내가 다시 그를 찾은 것이리라. 그의 일기를 일기처럼 읽어가다보니 그다지 달라지지 않은 그를 다시 만난다. 번득임은 무뎌져도 향취는 여전해 읽은 이를 매혹하게 하는 사색의 글과 이야기들, 책에는 온통 그어놓은 줄들이다. 책을 펼치면 서울을 떠나기 전 처음 쓴 일기의 구절들이 내게 되묻기 시작한다. |

|

| 정갈하고 단정하게 보낼 것이다. 소박한 밥상 깔끔하게 차려서 먹고 규칙적으로 운동하고 읽고 생각하고 쓸 것이다. 길지 않은 시간, 헛된 욕망과 동경에 지불하지 않고 아껴 쓸 것이다. - '집 떠남' 2011.8.24 (13) |

|

| 이게 무슨 말인가? 2012. 12. 19.의 처참한 패배 이후 내가, 아니 나를 포함한 몇몇이 이야기하던 '수신(修身)'의 기본 모습이 아니던가. 다시 시작하기 위하여 나로부터, 내 몸과 마음부터 갈고 닦겠다던 연말의 다짐이 서울을 떠나며 런던으로 향하는 그의 일기 첫 구절이라니…. 그리고 그가 돌아온 2012년의 겨울과 2013년의 새해에도 여전히 유효한 말씀이라니…. |

|

| 하지만 모든 게 그렇듯 익숙해지면 아무것도 아니다. - '음악, 내 일상의 마지막 단추' 2011.9.11 (36) |

|

| 그렇다. 익숙해지면 모든 것이 아무것도 아니다, 그것으로 끝이라는 사실, 알면서도 늘 잊고 있는 말… 이 일기에는 이런 구절들이 속출?! 한다. 일일이 옮겨적기에 힘이 부칠 지경이다. 하여 이 책은 누구라도 덤벼들어 맛깔나는 글맛을 느끼는 것만으로도 충분히 권하고 싶은 책이 된다. |

|

| 적절한 비판과 교정이 필요한 시점이다. 이 공부, 이 싸움을 왜 시작했는가를 늘 잊지 말아야 한다. 내 공부는 처음부터 취미일 수도 교양일 수도 직업일 수도 없었다는 것을. - '테리 이글턴 읽기' 2011.9.17 (53) |

|

| 궁극의 영역에서 예술은 가장 아름다울 때 가장 정치적이고, 가장 정치적일 때 가장 아름답다. 동시대 최고의 아름다움은 동시대의 관습과 이데올로기와 충돌하게 마련인 것이고, 그것이 예술인 한 최고의 정치성은 미적 충격을 통과하지 않고서는 구현되지 않는 법이다. - '미학과 정치' 2011.9.20 (57~8) |

|

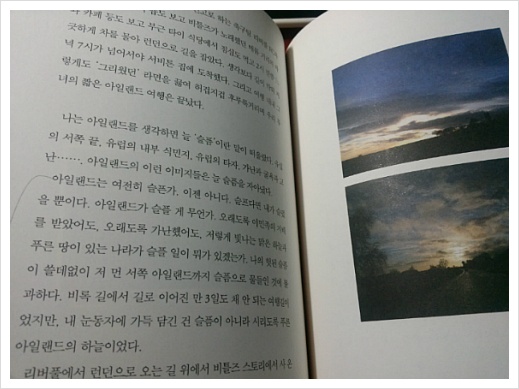

| 일기를 통하여 우리는 그의 책 이야기에서 철학, 사회 그리고 클래식 음악이야기를 많이 듣지만 영국에서 느끼는 풍경에 대한 소회에 더하여 자연스레 베어나오는 그들 문화의 기풍도 아래의 글처럼 만날 수 있다. 역시 정갈하지만 적확한 표현이리라. |

|

|

어찌보면 잘 사니까, 살 만하니까 흥분하지 않고 서두르지 않고 기다릴 줄 아는 것입니다. 그리고 역지사지하고 나눌 줄 아는 것이지요. 이 지점이 사실은 아프고도 부러운 지점입니다. - '옛 제국에서 보내는 짧은 편지' 2011.9.25 (79)

- '아무 데도 안 나간 하루' 2011.10.28 (190) |

|

|

이처럼 오랜만에 만난 그의 글은 너무도 많은 이야기를 전해주어 반짝거리는 글들을 허겁지겁 먹다보니 뷔페에서 배 불러가는 느낌마저 든다. 그래도 얼마만인지. 읽는 쾌감과 더불어 되새김직한 말들이 이처럼 쏟아져나오다니, 문득 [장정일의 독서일기]처럼 이 일기도 계속되어야 하는 건 아닌지 생각도 해보았다.

- '렛 잇 비' 2011.11.6 (208~9) |

|

| 주저리주저리 길어진 내 말은 접자. 맛깔나고 즐겨야 할 문장들을 몇 개 더 글 아래에 놓아두고 나는 그가 건네준 선물들중 무엇을 찾아 나의 길을 다시 떠날지 망설인다. 그리고 '되찾아 와야 할 시간들'(317)을 급하게 찾아 나선다. 이 밤. |

|

| 우린 아직도 치욕 속에 있고, 그 속에서 누군가는 살아남아 있고, 누군가는 그렇게 죽어 가고 있는 것이다. 우리의 싸움은 끝나지 않았다. 이 치욕과 슬픔이 끝나기 전에는. - '되찾아 와야 할 시간들' 2012.1.3 (317) |

|

|

| 2013. 1. 31. 밤, 'Let it be'를 들으며 한 달이 어느새 저물어갑니다. |

| 썩지 않으면서 이대로 조금씩만 더 나아갈 수 있으면 좋겠다. (271) |

|

| 들풀처럼 |

|

| *2013-004-01-04 |

|

| *츨판사에 먼저 아름다운 책, 잘, 제대로 만들어주셔서 고맙습니다. 꾸벅. |

| *그리고 출판사에 건의합니다. |

| 1. 이 책에 나오는 저작물(음악 포함)의 목록을 뒤에 첨부하신다면 좋겠습니다. |

| 이 책을 징검다리로 더 공부하려는 분들에겐 도움이 될 것입니다. |

| 2. 주요 어휘들에 대한 간략한 설명 또는 찾아보기가 있다면 좋겠습니다. |

| 나름 글 좀 읽었지만 선뜻 설명할 수 없는 - 감은 오지만 ^^; - 말들이 쫌 있습니다. 예) 링반데룽(105), 이그조틱(113) |

|

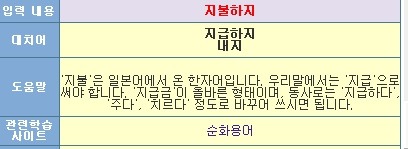

(그리고 13쪽의 '지불'이라는 낱말...) |

|

|

| 너의 생각과 행동은 어떤 억압으로부터도 자유로운가, 너의 자유로움은 타인의 자유를 억압하는가. 그리고 너는 너의 자유를 지금 당장 이행(실천)할 수 있는가. 이것을 기준으로 살 수 있다면 아마 그것은 역사를 초월한 혁명적 삶이 될 것이다. 하지만 혁명이 불가능한 시대에 혁명적 삶을 산다는 것은 사실은 무서운 일이다. 나에게나 남에게나. - '우월한, 혹은 혁명적 삶' 2011.10.6 (111) |

|

| 여행이란 것이 돌아오기 위해 떠나는 것이기는 하지만 흉내로라도 연습으로라도 멀리 떠나 볼 수 있다는 건 얼마나 큰 축복인가. 적어도 여행을 떠나 있는 동안에는 그때까지의 일상과는 다른 시간을 살게 된다. 다른 눈으로 세상을 보고 겪는다. 노동도 과제도 없는, 어떤 의무도 없는 순수한 놀이의 순간을 산다. 가엾고 짧지만 해방의 순간이다. - '종이 한 장 차이의 삶' 2011.10.27 (184) |

|

| 쓰게 되면 쓰고 아니면 안 쓴다. 그게 좋다. 그래야 쓰고 싶은 글을 자연스럽게, 그리고 솔직하게 쓸 수 있다. - '되찾아 와야 할 시간들' 2012.1.3 (311) |

|

| 글을 쓰다 보면 처음엔 내 머리로 밀고 나가지만 조금 지나서 글의 조리가 서면 글이 글을 밀고 나가는 단계가 오고 그러면 나는 자판을 두드리는 손만 빌려주면 되는데 - '기억과의 투쟁' 2012.1.30 (340) |

|

| 내가 무슨 생각을 하든, 어떤 작업을 해 나가려 하든, 내 일상 노동의 가장 중요한 부분인 강의에 있어서는 완벽해지지 않으면 안 된다. 일상의 노동이 부실하고 공허해지면 그 나머지는 모두 사상누각이 되지 않을 수 없다. 그것은 내 삶의 마지노선이다. - '런던을 떠나다' 2012.2.13 (349) |

height=315 src="http://www.youtube.com/embed/0714IbwC3HA" frameBorder=0 width=420 allowfullscreen>