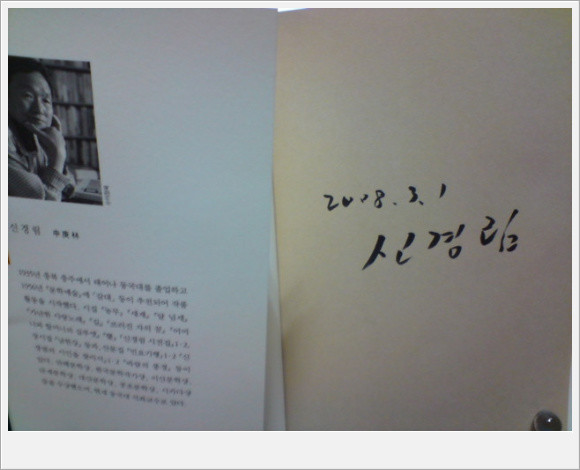

딱 1년전 이맘 때다. 그해 봄날, 가족들과 여행을 다녀오며 만난 시집이다. 더 이상 설명이 필요없는 우리 시대를 대표하는 시인, 신경림의 이 시집, 사막을 건너는 [낙타]처럼 묵묵히 한 시대를 건너온 시인의 말년이 고스란히 담겨져 있다.

|

| |

| 낙타를 타고 가리라, 저승길은 - '낙타'에서 (10) |

| |

| 저 굵은 주름투성이 늙은이는 - '이역(異域)'에서 (11) |

| |

| 내 발자국 끝나는 곳에서 - '허공'에서 (12) |

| |

| 완전히 버려져 - '나의 신발이'에서 (15) |

| |

| 너무 오래 되어서 그 교실 / 너무 오래 되어서 - '너무 오래된 교실'에서 (43) |

| |

| 시집의 시어(詩語)들이 시인의 나이들어감을 함께 슬퍼하는 듯하다. 하지만 신/경/림/이라는 이름이 주는 무게감이 그냥 생긴게 아니듯 그의 시는 '단지 늙고 쓸쓸함'을 훌쩍 넘어선다. 그리고 퍼뜩! 눈에 들어오는 이런 시들, 불러도 소리쳐도 대답하지 않는 신(神)에 대한 원망과 질타를 토로한 시들, 어쩌면 가장 그다운 시들,을 만나게 된다. |

| |

| 우리가 사는 것과는 아무 상관도 없는, 우리의 존재와도 우리의 생각과도 우리의 증오와도 우리의 사랑과도 그밖의 우리의 아무것과도 상관이 없는 그 거대한 존재를 향해, 오오 주여, 용서하소서, 끊임없이 울부짓기만 하는. |

| |

| 누가 누구를 용서하고, 무엇 때문에 용서하는지도 모르면서. |

| - '용서'에서 (50) |

| |

| 집을 잃고 이웃을 잃고 삶의 터전을 잃은 사람들 엎드려 오오 하느님 울부짖기만 할 뿐, 감히 질문하지 못하니, |

| 무엇을 알고 무엇을 빨리 말하시지 않는다는 것인지, 하느님이. |

| - '*하느님은 알지만 빨리 말하시지 않는다'에서 (53) |

| *똘스또이의 동화 제목에서 따왔음. |

| |

| 그분은 저 높은 데서 다 보고 계실 거다, 또 알고 계실 거다. 채널을 돌리지 않고도, 신문을 뒤적이지않고도. |

| 그러나 무얼 하랴, 그분한테 세상을 바로 고칠 의지도 뜻도 없는 데야. |

| - '그분은 저 높은 데서'에서 (57) |

| |

| 우리가 우리 자신을 믿지못하게 된 순간부터 다른 누군가에게, 혹은 신에게 의지하게 될진데 위와 같은 진술을 보고 있자면 가슴 아프다. 한 시대를 이끌어온 원로시인의 입에서도 '그분은 저 높은 데서' 단지 보고만 계실 뿐이라는 '선언'을 듣는 것은 괴롭다. 그래도 혹, 이 구절들을 신에 대한, 아니면 우리가 아닌 누군가에 대한, 믿음과 의지하는 마음이 아직 남아있음으로 받아들여도 될까? 이렇듯저렇듯 예전처럼 따뜻하게 쓰다듬어주는 목소리보다 날카롭다는 생각이 들었다면 이 시집을 잘못 이해하는 것일까? 시인의 말을 직접 들어보자. |

| |

| 결국 남이 못하는 것을 보고 듣고 만지기 위해, 생각 속에서 현실 속에서 힘껏 내달려, 그것을 남들이 가지지 못한 목소리로 노래하는 것이 내 시의 길이었던 것이다. ( "나는 왜 시를 쓰는가"에서 ) (126) |

| |

| 위의 이야기가 기존의 시인이 달려온 모습이었다면 기존의 시들도 그런 달음박질에 해당한다 할 수 있을까. 하지만 이 시집에는 [낙타]라는 표제시처럼 터벅터벅 생의 마지막을 걸어가는 노시인의 모습이 충분히 담겨있고 우리는 그 말씀에 고개를 끄덕이기만 하면 되는 것이다. 그 잔잔한 일렁임속에 우리도 시인을 따라 곱게 나이 들어가면 되는걸까? |

| |

| 나는 근래 두리번거리면서 느릿느릿 걸어간다는 생각으로 시를 쓴다. ( "나는 왜 시를 쓰는가"에서 ) (127) |

| |

| 하여 우리는 다음과 같은 아름다운 이야기를 들으며 이 시집을 만날 수 있다. 더 이상의 수식어가 필요없는 이런 얘기들 말이다. |

| |

| 어느새 할아버지보다도 아버지보다도 나이가 많아지면서 나는 나의 이 집이 좋아졌다. - '즐거운 나의 집'에서 (17) |

| |

| 세상은 즐겁고 서러워 살 만하다고, 그것이 지금 노을이 내게 들려주는 말이리 - '귀로(歸路)에'에서 (30) |

| |

| 그 집이 아름답다, 그가 이룬 것이 없어 아름답고 그의 꿈이 이루어질 수 없는 것이어서 더욱 아름답다. |

| 아무것도 남아 있지 않아 아름답고 아무것도 남길 것이 없어 아름답다. |

| 그 집이 아름답다, 구름처럼 가벼워서 아름답다. |

| 내 젊은 날의 꿈처럼 허망해서 아름답다. |

| - '그 집이 아름답다'에서 (33) |

| |

| 그리고, 이윽고, 우리는 우리 '가슴속의 별이 되'는 절창(絶唱)을 한 편 또 만나게 된다. |

| |

| |

| 그녀의 삶 |

|

| 광부의 아내가 되었을 게다, |

| 낙반으로 허리를 다친 아버지를 닮은 |

| 광대뼈 불거진 사내의 아내가. |

| 탄가루 시커먼 울타리에 호박 심고 |

| 강냉이 심고 고추 심고, |

| 아들 낳고 딸 낳고. |

| 삼십촉 흐린 전등 아래서 |

| 남편의 떨어진 양말을 꿰매다가 |

| 문득 비벼보는 침침해진 눈. |

| 더러는 남편을 따라나가 |

| 삼겹살에 소주도 한두 잔 기울이면서. |

| 떠올려보았을 게다, 별이 되어 가슴에 박힌 |

| 그림자처럼 스쳐간 사람들의 모습을, |

| 어떤 사람은 흐리게 또 어떤 사람은 진하게, |

| 기쁨을 준 사람을 또 슬픔을 준 사람을. |

| 호박잎 강냉이잎 고춧잎에 |

| 탄가루가 날아와 앉는 사이 |

| 오년이 가고 십년이 가고 이십년이 가고, |

| 아이들은 자라고 남편은 늙고, |

| 어떤 별은 아예 사라지고 어떤 별은 |

| 더 크고 밝아지고 세월 따라. |

| 아이들은 객지로 가고 대처로 가고 |

| 마침내 남편도 가슴속의 별이 되면서. |

| |

| 행복했을 게다, 아니 불행했을 게다, |

| 긴 세월 뒤 제 자란 주막 자리로 돌아와 |

| 제 어미처럼 쭈그리고 앉아서. |

| 끝내는 스스로 제 가슴속의 별이 되면서. |

| |

| - '그녀의 삶' 전문(全文) (40~41) |

| |

| 어쩌면 너무도 밋밋하고 보잘 것 없는 평범한 한 사람, 아내이자, 엄마이자, 딸이었던 '그녀의 삶'이 묵직한 감동으로 우리에게 다가온다. 문득, 1년 전 그날의 봄밤이 다시 떠오른다. 아내랑 아이랑 처음떠난 4박5일의 길고도 멋진 나들이, 물론 우리 모두는 '행복했을 게다', 그리고 그 추억만으로도 1년을 아니 몇 년을 너끈히 버팅기는 거다. 그렇게 살아가는 것이다,우리는. 서로의 가슴에 '별이 되면서'…. |

| |

| |

| 2009. 4.21. 맑은 봄밤, 시인의 건강을 기원합니다. |

| |

| 들풀처럼 |

|

| *2009-115-04-21 |