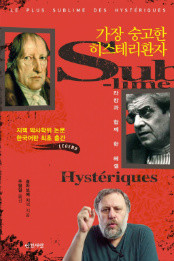

도서명: 가장 숭고한 히스테리환자

부 제: 라캉과 함께 한 헤겔

ISBN : 978-89-7418-577-0

부가기호: 93160

가 격: 20,000원

저자: 슬라보예 지젝

번역자: 주형일

발행일 : 2013년 10월 30일

원서명: Le plus sublime des hystériques (2011)

원저자: Slavoj ŽIŽEK

페이지: 404

판 형: 변형 신국판 (144*215)

분 야: 국내도서> 인문학 > 서양철학 > 서양철학 일반

국내도서 > 인문학 > 서양철학 > 현대철학 > 슬라보예 지젝/슬로베니아 학파

국내도서 > 인문학 > 심리학/정신분석학 > 자크 라캉

약력:

지은이 슬라보예 지젝

1949년 슬로베니아 수도인 류블랴나에서 태어났다. 대학에서 철학과 사회학을 전공한 뒤에 류블랴나대학에서 철학박사 학위를 취득했고, 1985년 파리8대학에서 이 책의 원전이기도 한 라캉과 헤겔 연구인 『가장 숭고한 히스테리환자』로 두 번째 박사학위를 받았다. 라캉과 맑스, 헤겔을 접목한 독보적인 사유로 ‘동유럽의 기적’ 혹은 라캉 정신분석학의 전도사로 일컬어진다. 지금까지 출간된 저서만 80여 종에 달하고 이 중 30여 종이 한국어판으로 나왔다. 지금은 류블랴나대학교 사회철학연구소 선임연구원이자 유럽대학원 교수로 류블랴나에 거주하면서 영국 런던 버빅칼리지와 뉴욕대학교에서 학생들을 가르치고 있다. 지젝이 국제 지성계와 문화에 미친 영향은 지대하며, 올해 7월 경희대학교 석학교수로 부임했다.

주요 저서로는 『이데올로기라는 숭고한 대상』, 『삐딱하게 보기』, 『그들은 자기가 하는 일을 알지 못하나이다』, 『당신의 징후를 즐겨라 : 할리우드의 정신분석』, 『향락의 전이』, 『환상의 돌림병』, 『까다로운 주체』, 『전체주의가 어쨌다구』, 『무너지기 쉬운 절대성』, 『시차적 관점』, 『헤겔 레스토랑, 라캉 카페』 등이 있다.

옮긴이 주형일

서울대학교 신문학과(언론정보학과)를 졸업하고 프랑스 파리 5대학교에서 사회학 박사, 파리 1대학교에서 미학 DEA학위를 받았다. 현재 영남대학교 언론정보학과 교수로 재직 중이다.

주요 저서로는 『이미지를 어떻게 볼 것인가?』, 『사진 : 매체의 윤리학, 기호의 미학』, 『영상매체와 사회』, 『내가 아는 영상기호분석』, 『랑시에르의 무지한 스승 읽기』 등이 있으며 『문화의 세계화』, 『소리 없는 프로파간다』, 『중간예술』,『섬광세계』, 『일상생활의 혁명』, 『미학 안의 불편함』, 『합의의 시대를 평론하다』, 『다시 쓰는 내 인생의 리스트』, 『더러운 전쟁』 등을 번역했다.

차례

서론 : 불가능한 절대적 앎10

라캉과 함께 한 헤겔17

1.“형식적 면” : 이성 대 오성19

어떤 출현의 역사19

말하고자 하는 것과 말하는 것21

제논의 역설28

대상의 상실로서의 진리33

2.소급적인 수행성 또는 어떻게 필연이 우연으로부터 솟아나는가39

알갱이 하나 더, 머리카락 하나 덜39

종합의 농담44

헤겔에게 있어서의 우연성48

소급적 효과로서의 필연성52

왕에서 관료로57

3.변증법, 기표의 논리(1) : 자기참조의 단일자63

“누빔점”63

변증법적 자기와의–연관72

예외로서의 보편자76

주체화된 구조82

헤겔의 “한 단일자” 89

4.변증법, 기표의 논리(2) : “삼자관계”의 실재95

랄랑그와 그것의 가장자리95

대립자들의 일치100

대상은 놓침이다.106

금지된 불가능한 것 110

명제–반명제–종합114

5.원상복구 : 라캉, 그는 헤겔주의자인가?120

상징계의 세 단계120

원상복구125

죄와 벌130

“아름다운 영혼”134

6.“이성의 간계” 또는 헤겔의 목적론의 진정한 본성142

오스틴의 놓침142

헤겔의 주체 대 피히테의 주체148

“화해”153

“정신은 뼈이다.”157

“부는 자기이다.”160

7.“초감각적인 것, 그것은 현상으로서의 현상이다” 또는어떻게 헤겔이 칸트의 물자체를 지양하는가165

맥컬로우와 함께 하는 칸트165

허사 ne170

“초감각적인 것, 그것은 현상으로서의 현상이다.”172

8.왜 절대적 앎이 분리자인지를 우리가 파악하게 해주는 헤겔의 두 농담178

의미작용적 성찰178

대타자 안의 결여183

상징적 행위188

“…우리가 또한 성스러운 것이라고 명명하는 이 전적인 텅 빔”196

분리하는 “절대적 앎”201

포스트헤겔적 막다른 길들211

9.상품–형식의 비밀 : 맑스는 왜 증후를 발명했나?213

맑스, 프로이트 : 형식의 분석213

상품–형식의 무의식220

맑스, 증후의 발명가227

상품의 물신적 성격231

“…여겨지는 주체들”236

10.꿈과 환상 사이의 이데올로기 : “전체주의”를 규정하기 위한 첫 번째 시도244

이데올로기 안의 실재244

잉여향락과 잉여가치249

전체주의적 환상, 환상의 전체주의적인 것253

11.신적인 정신병, 정치적 정신병 : “전체주의”를 규정하기 위한 두 번째 시도260

“추론하라… 그러나 복종하라!”260

형식의 음란성264

카프카와 함께 하는 칸트267

“법은 법이다”273

강제된 선택277

급진적 악283

신의 선사시대287

12.두 죽음 사이에서 : “전체주의”를 규정하기 위한 세 번째, 그리고 마지막 시도293

두 번째 죽음293

벤야민 : 반복으로서의 혁명296

“최후의 심판의 관점”305

전체주의적 몸310

“인민은 실존하지 않는다”320

13.이데올로기적 누빔질 : 왜 라캉은 “후기구조주의자”가 아닌가?325

기표의 “자의성”325

단일자와 불가능331

라캉 대 “후기 구조주의”336

“메타언어는 없다”340

14.명명과 우연성 : 앵글로색슨식 헤겔347

헤겔적 크립키347

묘사주의 대 반묘사주의352

언어 행위, 실재 행위362

불가능한 수행적 발화368

I와 a374

역자 후기383

참고문헌394

이 책은:

서론

불가능한 절대적 앎

미셸 푸코는 철학 자체를 반플라톤주의와 동일시할 것을 제안했다. 그것은 바로 플라톤이 철학의 장을 끄집어 낸 사상가였기 때문이다. 아리스토텔레스부터 시작해서 모든 철학자들이 플라톤과 거리를 두면서 자신들의 생각을 규정했다. 비슷한 방식으로 우리는 지난 두 세기의 철학은 헤겔에 대해 거리를 두면서 구성됐다고 생각할 수 있을 것이다. 헤겔은 “범논리주의(panlogicisme)”의 괴물, 현실의 총체적 변증법적 매개의 괴물, 관념의 자기운동 속에서 현실이 완전히 와해되게 한 괴물을 구현한다. 이 괴물에 맞서 개념의 매개에서 벗어난다고 여겨지는 요소가 여러 가지로 명확히 드러났다. 이 표시는 의지의 비합리적 심연이란 이름으로(쉘링), 개인의 실존(l’existence)의 역설이란 이름으로(키에르케고르), 삶의 생산적 과정이란 이름으로(맑스) 관념의 절대주의에 맞선 세 개의 커다란 포스트헤겔적 전복 속에서 이미 발견될 수 있다. 헤겔에 동일시하는 가장 호의적인 해설가들은 절대적 앎이 구성하는 한계를 넘어서기를 거부한다. 그래서 장 이폴리트(Jean Hyppolite)는 포스트헤겔적 경험이 이성의 진보란 틀을 폭파시키는 텅 빈 반복에 의해 역사–시간의 과정을 확고히 시작시켰을 것이라고 강조한다 … 결국 헤겔의 지지자들에게 있어서도 헤겔적 체계에 대한 관계는 항상 “난 잘 알지만 그래도”의 관계이다. 헤겔이 실제성(l’effectivité)의 근본적으로 적대관계적 성격, 주체의 분산 등을 단언했다는 것은 잘 알려져 있다. 그러나 그럼에도 … 균열은 모든 상처들을 봉합하러 오는 절대 관념의 자기매개 안에서 마침내 사라진다. 절대적 앎의 위치는, 마지막 화해의 위치는 여기에서 헤겔적 사물(Chose)의 역할을 한다. 이것은 거리를 두는 것이 좋은 무서우면서도 동시에 우스운 괴물이다. 이것은 불가능하면서도(절대적 앎은 물론 접근할 수 없는 것이며 실현될 수 없는 관념이다!) 동시에 금지된(절대적 앎은 도망치게 만든다. 왜냐하면 살아 있는 것의 모든 풍부함을 개념의 자기운동 안에서 죽게 만들겠다고 위협하기 때문이다!) 사물이다. 다른 말로 하자면 헤겔의 세력권 안에서 스스로를 규정하고자 하는 모든 시도는 동일시가 실패하는 지점을 내포한다. 사물은 항상 희생돼야 한다 ….

우리에게 있어서 개별자의 살아 있는 실질(substance)을 집어삼키고 죽이는 “범논리주의적” 헤겔의 이런 모습은 그의 비판자들의 실재(le réel)이다. 이때 실재는 라캉적 의미이다. 즉, 실제로는 실존하지 않는 지점(헤겔 자신과는 관계가 없는 괴물)이지만 그럼에도 타자에 대한 부정적 참조를 이용해 우리의 위치를 정당화할 수 있으려면, 다시 말해 거리두기의 노력을 정당화할 수 있으려면 전제가 돼야 하는 지점의 건설이다. 절대적 앎이란 괴물 앞에 선 포스트헤겔주의자들을 사로잡는 공포는 어디에서 오는가? 이 환상적 건설은 그것의 매혹적인 현전(présence)을 통해 무엇을 감추는가? 어떤 구멍, 어떤 텅 빔이다. 헤겔을 라캉과 함께 읽으려고 애쓰면서 이 구멍을 그려내 보는 것이 가능하다. 다시 말해 대타자(l’Autre) 안에서의 결여에 대한, 의미작용적(signifiant) 과정을 연결하는 중심이 되는 정신외상적 텅 빔에 대한 라캉의 문제의식을 기반으로 해서 말이다. 이런 관점에서 절대적 앎은 라캉이 분석 과정의 마지막 계기에 의해, 대타자 안에서의 결여의 경험에 의해, “통과하기(la passe)”라는 지칭에 의해 그려내려고 노력했던 것에 대한 헤겔적 이름이란 것이 드러난다. 만약 라캉의 유명한 표현처럼 사드가 우리에게 칸트의 진리를 제공한다면, 그 자신이 우리에게 헤겔의 변증법의 운동을 특징짓는 기본 모태에 접근할 수 있도록 해 줄 수 있을 것이다. 즉, 사드와 함께 하는 칸트, 라캉과 함께 하는 헤겔이다. 그렇다면 헤겔과 라캉 사이의 관계에는 무엇이 있는가?

오늘날 상황은 명확해 보인다. 아무도 라캉이 헤겔에게 일정한 빚을 졌다는 것을 부인하지는 않지만, 그가 할 수 있었던 모든 참조는 아주 한정된 시기에 만들어진 특정한 이론적 대여에 한정된다고 인정된다. 1940년대 말부터 1950년대 초 사이에 라캉은 정신분석 과정을 욕망의 인정 그리고/또는 인정의 욕망이 가진 상호주관적 논리의 용어들 안에서 설명하려 시도했다. 이때 이미 라캉은 헤겔적 체계의 닫힘에 대해, 절대적 앎에 대해 거리를 두려고 노력했다. 그는 절대적 앎을 완벽히 동질적이고 완성됐으며 스스로 닫힌 담론의 접근 불가능한 이상형과 비슷하다고 봤다. 나중에는 전부가–아님(pas–tout)의 논리와 빗금친 대타자의 개념을 도입함으로써 헤겔에 대한 이 최초의 참조를 무효로 만들었다. 달리 보면 헤겔의 절대적 앎 — 닫힌 “원들의 원” — 과 라캉의 빗금친 대타자 — 완전히 구멍이 뚫린 앎 — 사이의 대립보다 더 양립 불가능한 대립을 상상할 수 있겠는가? 라캉은 본보기가 되는 헤겔 반대자가 아닌가?

특히 라캉에 대한 비판들이 헤겔에 대한 그의 빚을 도드라지게 만든다. 즉, 라캉은 목적론적 원 안에 텍스트의 확산을 억류하는 지하의 헤겔주의 때문에, 이성–남근중심주의에 갇힌 사람으로 머무를 것이다 … 이 비판에 대해 라캉주의자들은 당연히 헤겔주의에 대한 라캉주의의 단절을 강조하면서, 라캉이 헤겔주의자가 아니고 과거에도 절대 아니었다고 지적하면서 라캉을 구하려 애쓰면서 응답할 것이다. 이제 헤겔–라캉의 관계를 새로운 방식으로 연결하면서 이 논쟁에 다르게 접근할 때이다. 우리가 보기에 라캉은 완전히 헤겔주의자이다. 하지만 그는 그 사실을 모른다. 그는 물론 우리가 생각하는 것과 같은 헤겔주의자는 아니다. 다시 말해 헤겔에 대해 명백한 참조를 한다는 점에서의 헤겔주의자는 아니다. 그러나 바로 그의 가르침의 마지막 단계에서, 전부가–아님의 논리 안에서, 실재에 대한, 대타자 안의 결여에 대한 강조 안에서 그는 헤겔주의자이다. 그리고 마찬가지로 라캉의 빛으로 헤겔을 읽는 것은 일반적으로 인정되는 것과 같은 “범이성주의자” 헤겔의 이미지가 아닌 완전히 다른 헤겔의 이미지를 제공한다. 그것은 기표의 논리의 헤겔, 즉 텅 빈 중심의 반복적 실증화(positivation)로서의 분절된 자기참조적(autoréférentiel) 과정의 헤겔을 나타나게 할 것이다.

이런 독해는 따라서 범진리주의 그리고/또는 역사주의의 퇴적층으로부터 구출된 헤겔, 기표의 논리의 헤겔을 끄집어내면서 두 용어들의 정의 자체를 바꾼다. 반대급부로 라캉의 학설이 갖는 가장 전복적인 핵, 즉 대타자 안의 구성적 결여라는 핵을 분명히 그려내는 것이 가능하게 된다. 그래서 이 책은 기본적으로 대화 형식이다. 어떤 실증적 사고의 방향을 전개하려면 그것에 반대되는 주장들을 포함하지 않을 수 없다. 예를 들어 헤겔에 대해 이미 언급된 일반적 생각들은 헤겔주의 안에서 “이성의 제국주의”가 갖는 본보기 사례를 발견한다. 이런 폐쇄된 체계 안에서 개념(Concept)의 자기운동이 모든 차이들을 그리고 물질적 과정의 모든 분산을 부각시킨다. 그런 일반적 생각들은 라캉에게서도 발견된다. 그러나 그것들은 헤겔에 대한 다른 생각과 어깨를 나란히 한다. 하지만 그런 생각은 헤겔에 대해 라캉이 명시적으로 확언한 것 안에서 발견되지는 않는다. 그런 이유로 우리는 이 확언들을 대부분 침묵하면서 지나친다. 우리가 보기에 라캉은 “자신이 어느 부분에서 헤겔주의자인지를 몰랐다”. 왜냐하면 헤겔에 대한 그의 독해는 코제브(Kojève)와 이폴리트의 전통 안에 있었기 때문이다. 그래서 변증법과 기표의 논리 사이의 관계를 연결하기 위해서는 헤겔에 대한 라캉의 모든 명시적 참조를 처음에는 한쪽에 치워두어야 한다.