-

-

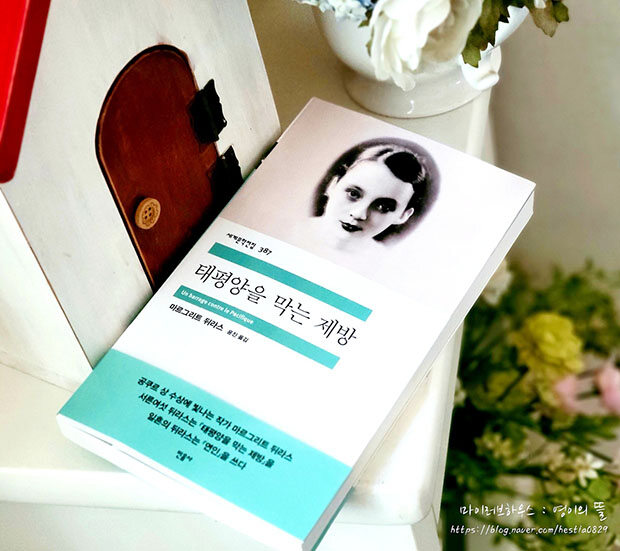

태평양을 막는 제방 ㅣ 민음사 세계문학전집 387

마르그리트 뒤라스 지음, 윤진 옮김 / 민음사 / 2021년 8월

평점 :

1950년에 탄생한 <태평양을 막는 제방>은 당시 큰 성공은 거두지 못했지만 비평가들의 찬사를 받으며 다시금 대두된 작품이라고 한다. 어렸을 적 사이공 기숙학교에 다녔던 저자 마르그리트는 이 작품은 허구화된 자전적 고백이라 발표했고 책 속의 사실은 왜곡된 것이라 주장하면서 모녀가 의절한 사건도 있었다. 무엇이 사실인지는 알 수 없지만 애초에 허구의 고백이라 했으니 이는 독자 스스로가 판단해야 할 과제이다.

이 책의 배경은 남중국해에 위치한 식민지의 척박한 대지로, 책 속의 어머니는 고집스럽게도 이 거대한 바다를 태평양이라고 부른다. 반대로는 산맥으로 둘러싸여 가끔 사냥을 하는 이들이 오고가는 길에 있었으며 지대가 낮았던 이곳은 우기때마다 바닷물이 농경지로 들어와 경작을 할 수 없는, 한마디로 쓸모 없는 땅이었다. 마르그리트 뒤라스가 목격한 빛이 보일 것 같지않은 식민지의 혹독한 현실과 가난, 가족에 대한 애증을 보여주면서 가장 애정을 품었던 작품이라고도했다.

늙은 말을 하나 샀다. 사람나이로 치면 백살 노인네... 제 몫을 다 하지 못하고 죽어버렸다. 말의 죽음으로 시작되는 <태평양을 막는 제방>은 또 다른 죽음을 예견하듯 가난에 찌든 이들의 모습을 가감없이 그려내고 있다.

과거 초등교사였던 어머니는 아들 조제프와 딸 쉬잔을 데리고 식민지의 교사로 일을 했었다. 쉬잔이 태어난 후 얼마지나지않아 남편이 죽고 개인교습과 자잘한 일들을 하며 근근히 버텨왔지만 가난한 삶을 조금도 나아지지 않았다. 그저 현실에 안주하며 오늘 하루를 버텨내는 일... 가끔 람의 카운터자리에 앉아 술한잔 마시는 일이 고작이었다. 어머니는 식민지의 토지를 사들인 뒤 농작물을 심었으나 우기가 되면 제방을 넘어들어오는 바닷물때문에 매번 실패를 하는데 고집스럽게도 똑같은 일을 매년 반복했고, 그것이 못마땅했던 조제프는 언제든 떠날 준비가 되어있다.

그러던 어느날...

여느때와 마찬가지로 람에 간 그들은 북쪽에서 왔다는 돈많은 투기꾼의 아들을 마주하게 된다. 좁은 어깨에 팔과 키도 짧은 그에게 볼거라고는 손가락에 끼워진 다이아반지였고, 그가 집요하게 바라본 사람이 바로 쉬잔이었던 것이다. 어머니께 허락을 구하며 쉬잔에게 춤을 청한 그는 자신을 조 씨라고 소개하며 한눈에 반한 듯 매번 그녀의 집을 찾기 시작한다. 조 씨가 원하는 것은 그녀의 몸을 탐닉하는 것이었고 그녀가... 아니 그들이 조 씨에게 원하는 것은 돈이었다. 선물 공세를 해보지만 결혼이 전제가 되지 않는 이상 몸은 허락할 수 없다는 그들은 방갈로에서 만나는 조 씨와 쉬잔을 감시하며 끊임없이 돈이 되는 것들을 요구한다. 이로인한 쉼없는 갈등은 퇴폐적 삶의 추악함인지 가난으로 인한 권태적인 삶인지 읽는내내 고민거리를 던져주는데...

이 책에서 가장 눈에 밟히는 인물이 있었다. 바로 어머니란 존재... 홀로 자식을 키워가며 사랑보다는 아픈 애증이 더 깊어진 그녀의 삶을 옅보면 참담한 마음뿐이었다. 살기위해 갖은 노력을 다해 제방을 막으려 했고 버려진 아이를 맡아주는 따뜻함도 지녔지만 고집스럽게 본인의 자식에게만은 허락하지 않았던 자유의 삶... 세상에 내어놓으면 얼마든지 헤쳐나가는 삶을 누렸을 아이들인데 어째서 그 척박한 곳에 묶어놨는지 이해하기가 어려웠다. 다만, 그녀의 삶의 모든 부분이 자식이었고 의지할 곳 조차 자식이었기 때문이었겠지만 마지막까지 놓지 못했던 그녀의 삶은 처량하기만 했다. 죽어서야 벗어날 수 있었던 그 곳... <태평양을 막는 제방>은 어쩌면 쉽게 피할 수 있는 현실을 어렵게 만드는 우리들에게 일침을 남긴것이 아닐까...