-

-

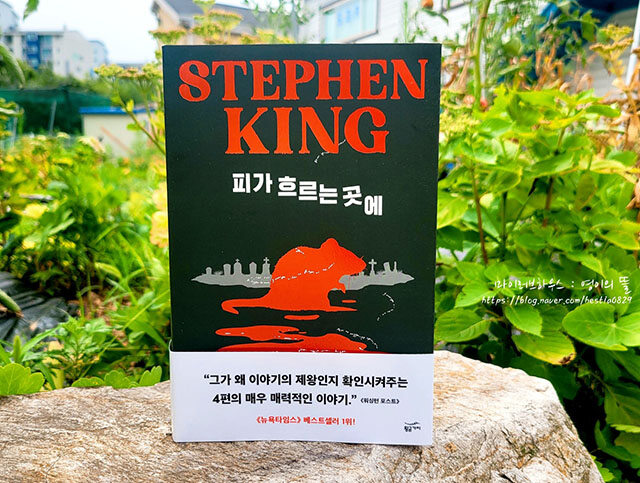

피가 흐르는 곳에

스티븐 킹 지음, 이은선 옮김 / 황금가지 / 2021년 8월

평점 :

타고난 이야기꾼이자 제왕으로 불리는 스티븐 킹... 그의 작품을 원작으로 한 영화는 많이 봤어도 직접 작품으로 만난 건 아주 오래간만이다. 그의 영화를 많이 접해서 그런지 중단편이지만 탄탄한 스토리에 머릿속 영상을 어렵지않게 그려낼 수 있었는데, 이 책에 나오는 4편의 이야기는 읽을 땐 아무런 감정이 들지 않았다가 읽고난뒤 서서히 밀려오는 공포가 오싹한 소름을 느끼게 했다.

예를들자면 핸드폰을 들여다보며 횡단보도에 서 있다가 초록불로 바뀌어서 그대로 길을 건넜는데 바로 1cm 앞에 차가 쌩~하고 지나가는 격이랄까? 당시에는 황당하고 무슨 일이 일어났는지 자각하지 못하고 있다가 길을 다 건너고 나서 다리가 풀리며 "살았다"고 안도하는 느낌, 근데 다시 상황을 되집어 보자니 소름돋고 죽을 수도 있었다는 공포감... 바로 <피가 흐르는 곳에>가 그 느낌이다.

<해리건 씨의 전화기>는 은퇴후 한적한 시골마을에서 남은 삶을 보내는 해리건이 외로움을 견디기 위해 크레이그라는 소년을 집에 불러 하루에 한두시간 책을 읽어주거나 정원을 가꾸는 일을 시킨다. 특별한 날이 되면 카드와 복권을 선물하는데 생각지도 못한 거액에 당첨된 소년은 그에게 최신문물이라며 휴대폰을 선물한다. 거만과는 거리가 먼 소년은 그의 마지막까지 함께하며 장례식에서 그가 소중히 여겼던 핸드폰을 품에 숨겨둔다. 그리고 힘들때마다 무덤에 있는 그에게 전화를 걸며 자신의 고민을 털어놓는데 뭐라 말 할 수 없는 기이한 일들이 벌어지고 만다.

<척의 일생>은 가까워지는 지구의 종말... 전광판에 씌여진 '39년 동안의 근사했던 시간! 고마웠어요, 척!'의 흔적을 찾는 이야기다. 시간을 거꾸로 되돌리는 전개에 세상과의 이별을 고하는 척이란 존재는 누구를 의미하는 것인지 알 수 없지만 아마도 독자들이 느끼는 누군가가 아닐까 싶다.

책의 제목인 <피가 흐르는 곳에>는 중심 소재라 그런지 분량이 가장 많지만 그만큼 인간이 가지고 있는 공포의 '이방인'이란 의미심장한 존재를 그려내고 있다. 파인더스 키퍼스란 탐정 사무소를 운영하는 홀리 기브니... 좋아하는 프로그램을 시청하다 중학교에서 대규모 폭발사건이 일어났다는 속보를 보게 된다. 과거에 록 콘서트장 폭파를 막은 경험이 있었던 그녀는 지금 학교에서 일어난 대폭발과 연결지어 위화감을 느끼게 되고 온도스키라는 기자에게서 그때 느꼈던 '이방인'의 존재감을 느끼게 된 홀리는 깊숙히 파헤치게 된다.

마지막 <쥐>는 도시를 벗어나 시골에 자리잡고 작품 구상을 하던 작가 드류는 그곳에서도 여전히 부진을 면하지 못하며 몸까지 아파 무척 지쳐있었다. 그러던중 문을 긁는 소리가 들려 나가보니 커다란 쥐가 있었고 그는 쥐를 죽일지 말지를 고민하다 "이제 죽어도 돼"라고 말하는 쥐의 말을 듣게 된다. 이건 실제상황이고 드류는 현재 선택적 인지 능력을 잃었다며 그에게 조언을 하는 쥐... 왠지 스티븐 킹의 모습을 옅보는 듯한 느낌이다.

그의 머릿속에는 무엇이 들어있어 이렇게나 기이한 상상력을 뽐낼수 있는 것일까 궁금했다. 다소 느릿하지만 읽고나면 어느새 저 멀리 가 있고 미소짓고 있지만 이것은 섬뜩한 미소로 보일 것 같다. 어쩌면 우리가 살고 있는 지금도 서서히 인간을 갉아먹는 존재가 있으며 그것이 인간인지 동물인지 미지의 생물인지는 알 수 없으나 종말의 기운은 여전하니 인간들이여 긴장하라 이렇게 경고장을 내민 듯 했다.