-

-

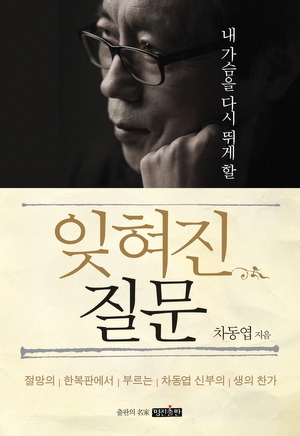

내 가슴을 다시 뛰게 할 잊혀진 질문 - 절망의 한복판에서 부르는 차동엽 신부의 생의 찬가

차동엽 지음 / 명진출판사 / 2011년 12월

평점 :

구판절판

이병철회장이 죽기 전 차동엽신부에게 전해준 삶에 대한 24가지 질문에 대해 답하는 형식으로 쓴 이책은 죽음과 신, 삶의 본질에 대해 생각을 해보는 좋은 성찰의 책이다. 신학적인 입장만을 강변하려 하지 않고 진지한 질문들에 대해 차분하면서도 진지한 대화들은 많은 생각들을 하게 되는 책이다.

질문 : 왜 인간은 고달픈 인생을 살아야 하는가?

- 고통은 보호와 단련의 기능을 가지고 잇으며 정신적 성장의 계기가 된다. 최종적 포괄자(하느님)을 찾게되는 계기가 되는 것이다.

질문 : 고달픈 인생에 생의 모멘텀은?

- 당신의 부딪힌 벽에 대해 구체적으로 표현하라. 잠시 정지한 후 긍정적 관점으로 세상을 보라. 두려워마라. 두려움은 기억된 정보다. 포기한다면 패배의 길을 가겠지만 도전한다면 승리의 길을 가게 될 것이다. 강력한 희망과 꿈을 갖거나 신께 맡기는 자세가 필요하다.

- 가슴 속의 분노를 어떻게 하는가? 마음 속의 행복과 평화가 더 소중하다. 소크라테스의 말처럼 분노했을 때 진실과 선의와 중요도이 체로 걸러서 말한다면 해결이 될 것이다. 건강한 분노는 혁신에너지가 될 수 있지만 중용의 도를 갖는 것이 좋다. 유태인이 사람을 평가할 때 돈주머니, 술잔, 노여움으로 테스타해보라는 얘기를 잘 생각하라.

질문 : 착한 사람은 부자가 될 수 없나?

- 부는 악이 아니라 선을 행할 기회를 주신 것이다. 그 기회를 외면하거나 무시하는 죄를 짓는 것은 본인인 것이다.

질문 : 자기 인생에 만족하지 못하는가?

- 자기 영혼을 들여다보고 영혼을 살 지우라.

- 외로움은 홀로 혼자 있는 것이다. 위로와 사랑이 필요하다. 고독은 더불어 혼자이다.

질문 : 눈에 보이지 않는 세계를 믿어야 하나?

- 우물안 개구리가 사는 것은 똑 같지만 바깥세상을 보는 것과 아닌 것은 큰 차이가 있다.

- 틀린 기도는 없다. 다만 기도의 수준 차이가 있을 뿐이다. 믿고 맡겨라.

- 얌체기도는 없다. 남의 기도를 평가하지 마라. 기도의 응답은 "오냐 주마", "안돼", "기다려라", "다른 것으로 주마"라는 방식으로 응답된다.

질문 : 악한 사람이 부귀영화를 누리는가?

- 천국이 없다고 막 사는 사람과 있다고 생각하고 열심히 사는 사람의 미래는 전혀 다른 삶이 된다.

질문 : 극단적 가치관은?

- 보편성을 선책하고 수양을 계속 하는 것이 중요하다.

질문 : 많은 종교가 있음에도 사회문제가 많은가?

- 비종교인의 범죄율이 4배 이상 높다. 종교는 사회의 보호벽을 유지하고 행복과 질병을 치유한다.

질문 : 신은 어디에 숨어있는가?

- 우리는 신의 존재를 부분적으로 체험할 뿐이다. 유한한 인간의 한계를 생각하라. 파스칼이 마음이라는 여섯번 째 감각으로 보라고 한 것처럼 마음을 들여다봐라.

질문 : 신이 세상을 창조했는가?

- 죽음이 있다는 것이 신이 있다는 것이다.

- 내가 사는 이유는 사명이 있기 때문이다.

- 창조와 진화는 보완의 관계이며 궁극적인 개념을 생각해봐야 한다.

질문 : 과학발달이 세상의 변화를 가져오나?

- 40년 전의 과학자 중 유신론자는 40%였다. 지금도 그 비율은 같다. 과학이 바런이 계속 되어도 미지의 영역은 무한하다.

질문 : 악인과 선인의 길?

- 선과 악은 자유의지의 문제다. 스스로 무엇을 선택할 것인가의 문제이다.

- 다 용서하면 행복해진다. 용서라는 말은 수용과 상대방의 이해를 포괄하는 말이다.

질문 : 자유로운 삶은?

- 죄가 없다고 생각하는 것이 가장 큰 무서움이다.

질문 : 천국과 지옥의 의미?

- 너머의 세계를 경외하는 삶을 살아라.

질문 : 지구의 종말이 오는가?

- 영원의 실체는 현재다. 찰나가 영원에 깃들어 있음을 알아야 한다.

- 불행을 치유하는 것, 그것은 희망 이외에는 없다(세익스피어)

- 꿈을 이루는 가장 큰 인자는 버티기다.

삶의 큰 문제에 대해 조용히 대화하는 듯한 느낌의 이 책은 쉽게 넘겨버릴 수 있는 좋은 주제들에 대해 생각해보게 한다. 종교의 입장에 서 있지만 종교를 강요하지 않으면서도 철학과 다양한 인문학적 내용을 들어 해설하는 삶의 문제에 대한 접근이었다.