#. 1

예수게이는 보르지긴족의 족장이였다. 어느 날 전투에서 적장을 사로잡았는데 그의 기백을 높이 사 동료가 될 것을 청했다. “함께 하겠는가.” 그러나 긍지 높은 초원의 전사는 고개를 저을 뿐이었고, 예수게이는 그를 베었다. 마침, 아들이 태어났는데, 예수게이는 아이에게 죽은 전사의 이름을 붙였다. 그 아이가 테무진이다.

쟌은 딸에게 내 이름을 붙였다. 그녀도 사자가 되리라.

#. 2

쟌과 나는 분기마다 만난다. 내가 사람 만나기를 달가워하지 않으므로 쟌은 내게 있어 가장 빈번하게 만나는 친구다. 그는 올 때 마다 세계의 소식을 들려준다. 중국의 발전도상, 마이클 주커버그의 회의를 참관한 얘기, 멕시코의 정치사를 듣고 있으면 시간 가는 줄 모른다. 나도 막 신이 나서 최근의 관심사에 대해 떠들어 대는데, 중국의 석유 재고량 변화 동향이라든지, VR에서 휴먼 플랫폼으로 이어지는 기술의 발전이 인류 구원의 가능성이라든지 하는 변태 같은 얘기들을 고맙게도 주의 깊게 들어준다.

최근에 쟌은 남미에서 1년 만에 돌아왔다. 그 동안 스페인어를 공부했단다. 언젠가 김용옥은 일본 학자들의 아카데미즘을 말하면서 눈물이 난다고 방정을 떨었는데, 쟌이 공부한 흔적(엑셀로 공부 한 걸 정리한다.)을 보니 그럴 수도 있겠다 싶다. 수천 개의 단어를 변형태까지 완벽하게 정리한 표가 쉽게 만들어 질까. 공부를 취미처럼 하는 사람이라도 고단하고 외로웠을 것이다. 어쨌든 그는 세 번째 언어를 거의 마스터 한 것 같다.

공부로 그와 쌍벽을 이룰 수 있을만한 이는 공부전문가 김늘보 뿐이다, 쟌과 김늘보 중 하나를 얻는다면 천하를 삼분할 수 있으리. 한편, 김늘보의 공부는 쟌과 사뭇 다르다. 그는 언어에 관한 한, 스펀지가 물을 빨아들이듯 흡수한다. 늘보가 깨닫고 체계를 만든다면, 쟌은 바닥부터 체계를 쌓아 깨닫는 듯하다. 돈오점수와 돈오돈수의 차이라고 생각한다. 나로 말할 것 같으면 전자의 방법을 따르기에는 지모가 모자르고, 후자를 따르기에는 인내가 모자르니, 지지부진하다.

“늘보 소가 공부를 잘 하오, 쟌 소가 공부를 잘 하오?” 호사가가 있어, 귓속말로 묻는다면, 나는 매우 난감한 지경에 처할 것 같다. 소들 중 한 마리가 굉장히 성격이 괄괄하기 때무... 그러나 자왈, "지지자불여호지자, 호지자불여락지자." 아마 즐기는 소가 더 잘 하게 되겠지. (아마 ..소가 더 잘 하는 것 같소.) 나는 사느라 바빠서 지지자도, 호지자도, 락지자도 아니게 된 것 같다. 문득 기분이 고자누룩해진다.

#. 3

동영상으로 만난 별이와 솔이는 무럭무럭 자라고 있다. 오, 사랑스러워라. 별이는 나의 다소곳하고 나긋나긋한 매력을 닮았고, 솔이는 도도하고 시크한 매력을 닮았다. 무럭무럭 자라는구나. 그녀들이 자라는 속도를 보건대 내가 다시 동화책을 읽어줄 기회가 있을까. 시간이 섭섭하다.

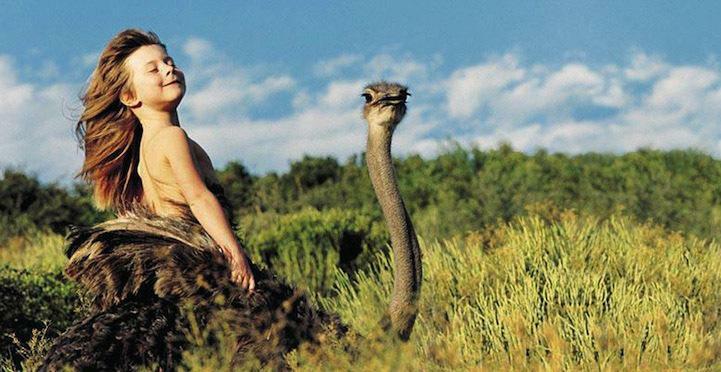

그래서 읽어주지 않아도 보고 즐길 수 있는 책을 사 주기로 했다. 그런 책을 한 권 알고 있다. ‘동물과 대화하는 아이 티피’ 나는 이 책을 여러 번 읽고 그녀들의 아버지에게도 빌려줬었다. 지금도 가끔 꺼내보는데 볼 때마다 힐링이 된다.

티피 드그레는 7살 꼬마다. 꼬마의 부모 실비 드그레와 알렝 드그레는 야생동물을 전문으로 찍는 사진사다. 드그레 가족은 일정한 거주도 없이 나미비아와 보츠니아의 자연에서 십년을 살았다. 이 책은 당시의 기록이다. 이 책에서 보여주는 아름다운 자연과 어린 소녀가 빚어내는 풍경이 이렇게나 아름답게 보이는 것은, 우리가 그곳으로부터 왔기 때문이다.

#. 4

자연에 살아 본적 있는가. 나는 있다. 아산에 해발 700미터에 달하는 광덕산과 드넓은 들이 모두 가문의 땅이었다. 할아버지가 돌아가시고 윗대에 이르러서는 뺏기고 팔리고 잃어서 형편없이 쪼그라들긴 했지만, 어린 나에겐 우주처럼 넓었다.

비 오면 부드럽게 올라오는 흙냄새, 산허리 휘감은 아침 안개의 신비함. 타닥타닥 모닥불 타는 소리, 매운 연기에 쫓겨 하늘로 고개를 올리면, 으아아 쏱아지는 별자리들. 개구리 잡고 토끼 덫 놓고, 고둥 따고, 사슴 쫒고, 뱀 피해 도망 다니던 시절, 숲에는 소나무, 전나무, 잣나무, 신갈나무, 갈참나무, 느릅나무, 은사시나무가 빼곡했고, 쑥 뜯고, 버섯 따고, 철마다 앵두와 보리수와 돌배와 살구와 산수유를 먹었다. 나는 사상이든 사물이든 새로운 것을 두려워하지 않는데, 숲의 구멍이란 구멍마다 손을 넣어 봤기 때문일 것이다. 조금 용기를 낸 다음, 고사리 같은 손에는 늘 새롭고 흥분되는 뭔가가 들려있었다.

듣자하니 유럽에서는 ‘숲 유치원’이 유행이란다. 숲 유치원에는 시멘트 건물이 없다. 숲이 학당이다. 그리고 보면 프뢰벨이 킨더가든의 개념을 떠올렸을 때, kinder(애들)가 뛰어노는 garten(정원)을 생각했을 터인데, 우리 사회의 유치원은 과연 아이들의 정원인가. 한자와 영어와 산수와 과학을 가르치는, 직장인 되는 과정은 아닌가. 그러니까 숲 유치원은 아이들에게 자연을 돌려주자는 시도다. 어떻게? 비가 오건, 눈이 오건, 춥건, 덥건 숲에 아이들을 던져 놓는 거다. 그럼 자연이 아이들을 돌본다. 금이야 옥이야 키우던 우리아이가 학교에서 잘 못 지내는 것 같다고 교수에게 전화하는 요즘 엄마들이 그럴 수 있을까. 어쨌거나, 연구에 따르면, 숲 유치원에 다닌 아이들이 일반 유치원에 다닌 아이들에 비해 신체와 정서를 아울러 대부분의 영역에서 월등한 발달을 보인다고 한다.

요즘엔 애들도 비만이 많다. 나는 이런 게 걱정이다. 의학적으로 비만은 국제질병분류기호가 할당된 ‘질병’이다. 삶의 질을 저하시키고 합병증을 수반할 확률이 높다. 밥 먹으면 스마트 폰이나 쳐다봐서 그렇다. 요새는 놀이터에도 애들이 없다.

온갖 알러지가 난리인건 공해 때문만은 아니다. 이건 지나친 청결이 만든 병(이라고 마태님이 말했던 것 같다.)이다. 지나치게 청결한 식생활에 기생충 한 점 없이 내장이 깨끗하면, 잉여가 되어버린 이뮨 시스템이 미세한 외부적 침입에도 반응하는 것이 알러지(라고 마태님 책에서 본 것 같다.)다.

고로, 애들은 적당히 굴리고, 더럽혀(?) 줘야 된다. 독일의 숲 유치원에서는 밥 먹을 때 손도 안 씻는단다. 흙이라면 그냥 바짓가랑이에 툭툭 문지르고 먹어도 그만이다. 작고한 황수관 박사도 그랬다. 어릴 때 친구 여럿이 쮸쮸바 하나 돌려 빨아 먹었어도 아무 탈 없이 잘 컸다고. 좀 더러워도 괜찮다. 활동적일 수 있다면 그게 더 건강에 도움이 된다는 거다. 그래서 교육자들은 다시 자연으로 돌아가자고 말한다.

#. 5

얘기가 좀 새는 것 같지만, 애초에 사람은 뚱뚱하게 생겨먹지를 않았다. 사람이 뚱뚱(비만 수준을 말한다.)하다는 건 잉여지방을 다량으로 축척(체지방이 체중의 25%이상)했다는 얘기고, 귀족 아닌 개인 나부랭이가 잉여지방을 축적할 수 있었던 것은 18세기 산업혁명 이후에나 대략 가능했다. 증기기관과 컨베이어 벨트가 발명되고, 생산이 늘고, 덕분에 사회가 가진 부의 총량이 늘어나고, 부르주아 계급이 대두해서 그나마 분배가 자유로워진 그 시대 이후에나. 그러므로 비만이란 70만년 인간의 역사에서 약 200년 밖에 안 된 근대사회의 트렌드다. 그러니까 그 낮선 것에 몸이 대뜸 적응 할 수 있을리가 만무한 것 아닌가. 낙타가 몸에 지방을 축적하도록 진화하는 데는 수십만 년의 시간이 걸렸다.

물론, 비만이 꼭 나쁜 것만은 아니었다. 때로 비만은 동경의 대상이 되기도 했다. 빌렌도르프의 비너스가 상징적이다. 수렵과 채집으로만 먹고 살아야 했던 농경문명 이전의 사회에서 뚱뚱할 수 있다는 건 축복이었으니까. 피하지방은 추위를 견디게 해 주고, 더 오래 굶어도 생존성을 유지해줬다. 로마의 글레디에이터들도 뚱뚱한 편이 더 오래 살았는데, 두툼한 지방이 치명상을 방지해 줬기 때문이다.

그런데, 지금 헬조선에서 뚱뚱하다는 것은 너무나 어려운 일이다. 사회가 개인에게 너무나 많은 책임을 전가시키고 있는 탓이다. 사회 안전망에 구멍이 숭숭 났으니 한번만 도태되어도 영원히 소외되는 일이 부지기수. 그래서 일에 목숨을 걸고, 이를 악물어 연간 2,124시간의 노동을 견딘다.(일자리를 잡는 행운을 가질 수 있다면 말이다.) 나는 유독 날씬하고 탄탄한 몸매에 환장하는 변태성이 이런 분위기에서 연원한다고 본다. 사회의 입장에서 볼 때, 개인은 호명만 하면 자리를 박차고 뛰어나오는 전사처럼 준비되어 있어야 한다. 그래서 우리의 신체는 늘 긴장상태에 머물도록 강요당하는 것이다.

나는 아이들이 시스템에 순응적인 인간이 되지 말았으면 좋겠다. 나야 날렵하고 단단한 몸을 선호하지만, 각자가 자신의 몸에 대한 철학과 확고한 자결권을 갖기를 먼저 바란다. 그래서 헬조선의 시스템을 뜯어고치기 위해 사는 동안 가급적 노오력 할 생각이다. 그러나, 내가 하는 일이 잘 되는 꼴이 한번이라도 있었던가. 내가 얼마 전 거금의 정치자금을 후원한 샌더스의 말로를 보라. 브리메인에 배팅한 나의 계좌를 보라. 모든 신체가 자유로워질 세상? 안될 거야 아마.

이 시대에서 신체에 대한 가장 자연스러운 해답은 자연이 제공해 줄 거라고 생각한다. 몸을 사용하는 방법, 스스로를 컨트롤 하는 방법. 서로가 서로와 조화를 이루는 방법. 그런 모든 것들을 말이다.

#. 6

신체에 대해 떠들었으나 사실 그런 건 부차적인 문제다. 본질적인 것은 자연과의 교감이다. 그런데 이걸 도저히 어떻게 설명해야 할지 모르겠다. 자연의 효용은 어디에 있는가. 제인구달이나, 헬레나 노르베리 호지나, 헨리 데이빗 소로우를 인용해야 할까? 논문이 될 뿐이겠지. 뜬구름 잡지만 느낌이라도 통하는 건 노자다. 노자는 이렇게 말했다. 인법지人法地(사람은 땅을 닮고), 지법천地法天(땅은 하늘을 닮고), 천법도天法道(하늘은 도를 닮고), 도법자연道法自然(도는 자연을 닮는다).

결국 자연을 가장 명징하게 설명할 수 있는 것은 자연밖에 없는 모양이다. 한자를 풀어보라. ‘스스로 자’에 ‘그럴 연’. "I am who I am!" 스스로 그렇다는데 뭘 어쩌겠는가. 걸어 들어가 보는 수밖에. 이 책은 숲으로 가는 가이드가 될 만하다.

너희가 살아갈 세상은 여기 보다 자연에서 더 멀어진 곳이리라. 그 낯설고 험한 곳에서 오롯이 자신으로 살아가려면, 너희의 신체와 관념의 뿌리를 저 먼 자연에까지 뻗어야 하리라. 그 지난함을 돕기 위해서.

언니가 이 책을 샀다.