-

-

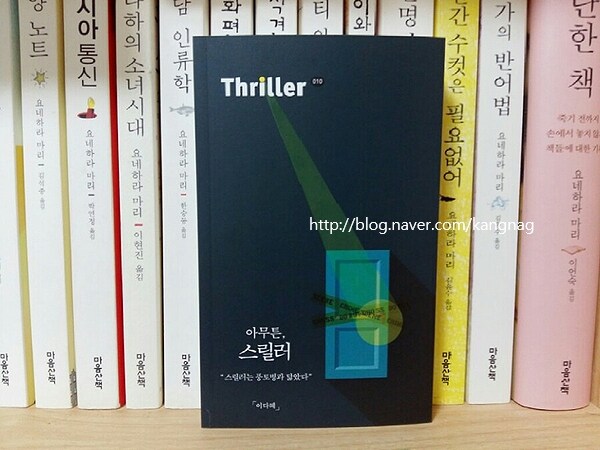

아무튼, 스릴러 - 스릴러는 풍토병과 닮았다 ㅣ 아무튼 시리즈 10

이다혜 지음 / 코난북스 / 2018년 2월

평점 :

아무튼, 스릴러(이다혜, ★★★★)

나는 겁이 많다. 일상생활에서 겁이 많은 게 아니라 책을 고를 때 겁이 많은 편이다. 이런 내용은 싫어, 저런 내용은 불쾌해 하며 따지고 고른다. 결국 말랑하고 달콤한 이야기인 로맨스 소설만 골라 읽는 이유가 그렇다. 현실에 없을 이야기니까, 잠시 소설 속에서 맛이라도 보자는 심정이다.

한강 작가의 <소년이 온다>를 읽는 동안 몇 번의 꿈을 꿨다. 소설 내용이 꿈속에 나와 마음이 힘들었다. 나는 꿈에서 내내 울고 있었으니까. 다음에 이런 내용의 소설은 읽지 못하리라. 차라리 픽션보다 논픽션을 택하는 이유다. 소설은 거짓이라는 걸 알면서 감정을 잠식한다. 너무 빠져들 경우에 일상이 심란하다는 걸 매번 반복하니 말이다.

<씨네 21>기자이자 작가인 이다혜의 <아무튼, 스릴러>. 다른 책에서 보았던 이다혜의 취향을 녹여낸 에세이다. 우리를 둘러싼 스릴러, 스릴러의 장르 구분과 결국 소설 뒤에 사람이 있음을, 안전한 세상에서 읽는 스릴러 소설에 대해 말한다.

스릴러는 블로그 이웃의 영향으로 제목은 익숙하다. 하지만 나는 읽지 않는 장르다. 국민학교 때 아무도 없는 서울 큰집 사촌 언니 책장에서 문고판 셜록 홈스 시리즈를 읽은 게 유일한 기억이다. 몇 권의 시드니 셀던과 존 그리샴을 중고등학교 때 읽었다. 이후로 영원히 안녕이다. 글로 토막 난 시체와 피 냄새를 읽고 싶지 않다. 누군가를 미워하고 증오하는 마음 역시 보고 싶지 않다. 이건 순전히 내 취향이다. 세상에 공전의 히트를 친 책은 대부분 스릴러로 구별되는 글이다. 나는 평생 베스트셀러와는 친해지지 않을 운명인 듯.

스릴러 소설은 읽지 않지만 스릴러가 궁금하다면, 이다혜 작가의 글이니까 읽어보시길 바란다. 유쾌하고 직설적인 글을 만나볼 수 있다.

----------------------------------

장르란 무엇인가는 스포츠를 떠올리면 이해가 쉽다. 여기에는 특정한 룰이 있고, 그 룰에 맞춰 경기가 벌어진다. 장르에서는 창작자와 독자가 게임에 참전한다. 그런데 장르와 스포츠 사이에는 큰 차이가 있다. 그것은 바로, 장르에서는 변칙이 얼마든 허용된다는 사실이다. - 7p.

내게 판타지라는 장르의 벽은 늘 그 '끓는점'이 너무 높다는 데 있었다. 판타지라는 장르의 특성상 그 세계를 받아들이고 숙지하는 데 시간이 걸린다. '지금, 이곳'이 아니라 '지금, 이곳 너머'를 무대로 하고 있으니 일단 거대한 개념에서부터 꼼꼼한 디테일에 이르기까지 설정을 먼저 깔아야 한다. (중략)

책장을 열면 바로 끓기 시작하는 스릴러나(첫 장 혹은 첫 문장에서 이미 긴장이 시작된다), 남자 주인공이 나오면 끓기 시작하는 로맨스(1500페이지를 넘기는 경우가 아니면 아무리 늦어도 30페이지 이내에 남자 주인공이 나온다), 첫 '밀실살인'이 벌어지면 냅다 부글거리는 본격 미스터리(현장에 탐정이 함께 있다면 금상첨화)에 비해 판타지의 진입 장벽은 너무 높아만 보이는 것이다. - 36~37p.

범죄물을 좋아하는 이유는 사람이 죽기 때문이 아니라 크건 작건 어떤 사건을 둘러싼 사람들의 반응을 즐기기 때문이라는 설명은 너무 길고 구차한데다 상대가 별 관심도 없는 경우가 많아 생략하기 일쑤다. 살인사건보다 살인을 저지른 인간의 심리가 궁금하잖아요, 하는 설명은 어디까지나 같은 취향을 가진 사람들하고나 할 수 있는 얘기다. - 104p.

그래서 범죄물을 읽는다. 이해할 수 없는 악의의 정체가 궁금해서, 불가능해 보이는 범죄가 이루어지고 또 그것을 해결하는 천재적인 두뇌플레이를 보고 싶어서, 그 안에서는 언제나 해결책을 찾을 수 있는 서사 안에서 안전한 쾌락을 느끼고 싶어서. 하지만 '내가 파는 장르'가 무엇을 소비하는지 알고는 있어야 한다.

부디 바라건대, 이 글을 쓰는 나나 읽는 여러분의 삶은 평온하기를. 그리고 이 세상도, 약간은 평온해지기를. - 116p.