-

-

산다는 건 잘 먹는 것 - 삼시 세끼 속에 숨겨진 맛을 이야기하다

히라마츠 요코 지음, 이은정 옮김 / 글담출판 / 2015년 6월

평점 :

절판

먹방부터 시작해 쿡방으로 이어지고 있는 요즘, TV를

틀면 요리하는 남자들을 자주 볼 수 있다. '전문 셰프들'은 물론 '그냥 남자 사람들'도 말이다. 요리하는 섹시한 남자의 줄임말 요섹남이란

신조어도 생겼다. 남자가 요리하는 것이 더이상 이상한 시대가 아니게 됐고, 오히려 남자가 요리하는 것을 부추기는 시대 속에 살고 있기도

하다. 내가 살아왔던 그 수 많은 날들 중에서 '요리'에 이렇게나 열광했던 적이 또 언제있었나 싶을 정도로 사람들은 먹는 것에 열광하고

있다. 하루 세끼 챙겨먹기 귀찮아 하고 어떻게 하면 밥 먹는 시간을 줄일 수 있을까 걱정하던 사람들도, 지금은 어떻게 하면 한 끼를 잘 챙겨먹을

수 있을까 고민하게 만드는 시대가 도래했단 얘기다. 한 때 유행으로 지나갈지 아니면 이 트렌드가 한동안 계속될지 잘은 모르겠지만, 중요한 건

사람들이 자신이 먹을 것에 신경을 쓰기 시작했다는 것.

그 트렌드에 따라 요리에세이도 많이 등장했다. 현재

방송을 타면서 유명했던, 혹은 유명해진 셰프들이 쓴 에세이들이 말이다. 예전에 냈던 책들도 다시금 출판되기도 하는 것 같았다. 그래서 "미각

에세이"라는 이름을 달고 있던 이 책도 그런 류가 아닐까 했다. 일본에서 유명한 푸드 저널리스트라고 했고, 트렌드에 맞춘 요리 에세이니 비슷하지

않을까 하고 말이다. 하지만 첫 번째 에피소드를 읽자마자 그런 생각은 저 멀리 날아갔다. 이건 어디선가 봤던 그런 에세이가 아니었다.

섬세하면서도 특별하고 독특한 에세이였다.

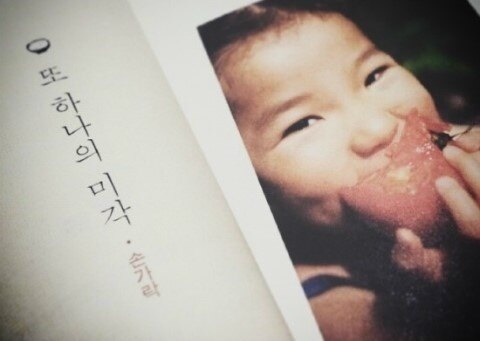

세상에! 손가락이 또 하나의 미각이라니! 잊고 있었다.

고소한 동태전을 집어 든 것도, 부드러운 생크림 케이크의 크림을 콕 찍어든 것도 손가락이었다.

추천의 글_박미향 (한겨레신문 맛 전문

기자)

책의 맨 첫 에피소드. 그만큼 강렬하게 다가오는 이

에피소드는 책을 읽고 있는 이가 자신의 무릎을 탁! 치게끔 만든다. 박미향 기자가 이야기 한대로 '손가락'에 관한 이야기다. 저자는 손가락에서

느껴지는 촉감, 그것이 또 하나의 미각이 아닐까 생각한다면서 이야기를 풀어놓았다. 인도에 가서 밥을 먹을 때 느꼈던 그 생소하면서도 즐거운

느낌, 복숭아 껍질을 벗길 때 느껴지는 느낌. 살면서 손가락으로 음식을 집어(?) 먹지 않은 사람이 과연 몇이나 될까라고 생각해본다면 아마

없다는 결론을 낼 수 있을 정도로 사람들은 무의식적으로 손가락을 사용한다. 하지만 손가락 너머에서 느껴지는 촉각에는 아무도 신경을 쓰지 않았다.

하지만 저자는 그 작은 차이를 발견해 내고 이야기해준다.