-

-

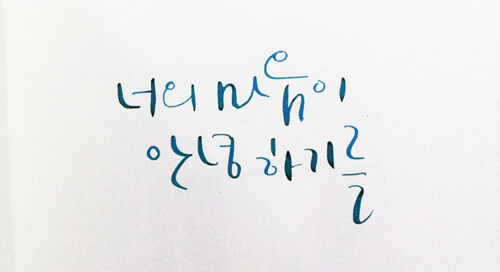

너의 마음이 안녕하기를 - 때로는 빛나고 가끔은 쓸쓸하지만

김재연 지음, 김효정 사진 / 인디고(글담) / 2015년 4월

평점 :

품절

라디오 작가가 하는 일은 이런 것.

세상에 퍼져 있는 이야기에 관심 갖기.

누군가와 함께 기억하고 싶은 좋은 이야기 골라내기.

그걸 다시 세상에 잘 퍼뜨리기. (p.16)

현재 <이현우의 음악앨범> 메인작가를 하고 있는 저자 김재연은 라디오와 늘상 함께 하는 '라디오 작가'다. 라디오 작가는 무슨 일을 하는 사람이에요?라는 질문에 내 놓은 답이 이리 따뜻한 것을 보면, 누군가의 이야기를 들어주고 공감하는 '라디오'라는 매체와 참 잘 어울리는 사람이겠다라는 생각을 했다. <타블로의 꿈꾸는 라디오>, <이소라의 음악도시>, <김C의 뮤직쇼> 등을 거쳐가며 내공을 쌓은 그녀가 내 놓은 책 『너의 마음이 안녕하기를』은 공감이라는 단어가 낯설어진 요즘, 공감이란 단어를 막 꺼내들고 싶은 그런 책이다.

라디오를 통해 하고자 하는 말은 늘 그거였다.

우리가 서로 힘이 되어 주면 조금은 더 살 만한 곳이 될 거예요.

DJ 목소리엔 포근함이 배어있고

좋은 음악, 좋은 사람들이 머물면서

여기서 저기로 따뜻함이 흐르는 곳.

언제까지나 그게 라디오였으면 한다. (p.17)

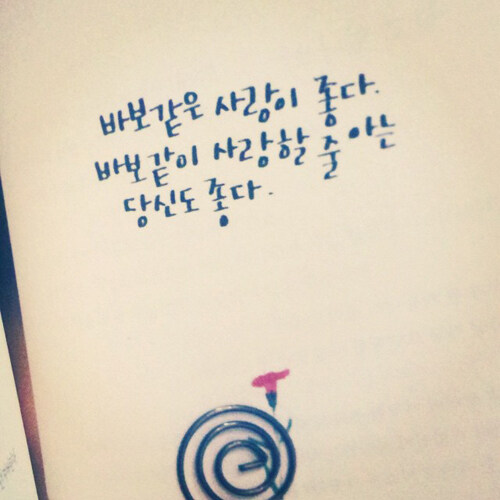

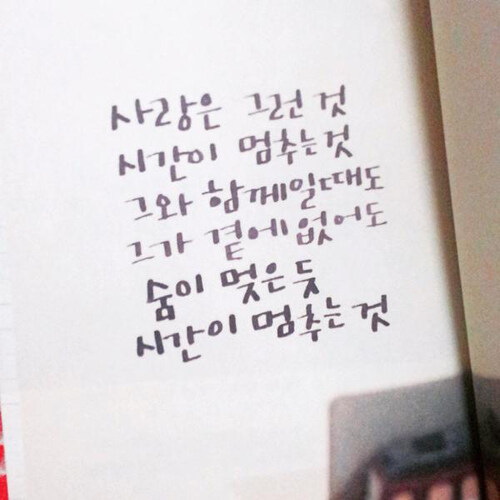

라디오처럼 아날로그한 매체와 잘 맞는 글을 쓰는 그녀는, <타블로의 꿈꾸는 라디오>의 작가로 있을 무렵 '블로노트'라는 코너를 통해 자신의 손글씨를 선보였다고 한다. 그 이후 그녀는 '캘리그라피 쓰는 작가'로 알려져 있는데, 그녀의 감성만큼이나 캘리그라피가 책 속에 녹아있다. 책에 등장하는 모든 손글씨들은 전문적으로 캘리그라피를 연구하는 분들에 비해 전문성은 떨어지더라도 그녀를 닮았기 때문인지 몰라도 정겹게 느껴진다.

책의 첫 페이지, 제목을 캘리그라피로 작가가 직접 적은 것인데- 이를 시작으로 많은 캘리그라피들이 책 속에 숨어 있다. 요즘 캘리그라피를 예쁘게 찍어 인스타그램에 올리는 것을 많은 이들이 하는 것 같던데, 인스타그램에서 책 속 작가의 캘리그라피를 만나면 괜히 반가울 것 같다.

한 마디로 이 책은 봄과 잘 어울리는 에세이다. 누군가의 마음을 어루만져 준다고 당신을 위로할 거라고 거창하게 쓰인 그런 글들이 아니다. 쉽고 가볍게 읽어내려갈 수 있으면서도 가끔씩 쿵하고 와서 박히는 글들에 눈을 멈출 수 있는 그런 책이다. 위에서 본인이 이야기했듯, 라디오 작가라는 직업은 '좋은 이야기를 골라내는' 사람이니까 그녀는 따뜻함이 느껴지는 글들을 잘 골라잡았다. 글의 소재는 누군가의 '시'에서 출발하기도 했고, 어떤 물건을 보다가 생각이 나기도 했으며, 정말 우연히 발견하기도 했다. 하지만 글의 소재를 어떻게 찾았든 그녀는 그 글들을 참 예쁘고 따뜻하게 적어내려갔고, 그 따뜻함은 읽는 이에게도 고스란히 전해진다.

그리고 글과 참 잘 어울리는 사진작가 '밤삼킨별'의 사진들은 읽는 이의 눈을 더 즐겁게 만들어준다. 따뜻한 느낌을 배가 시켜주는 따뜻함은 밤별 작가가 아니라면 글과 잘 어울렸을까 싶을 정도로 글과 잘 맞는다. 작가가 직접 쓴 캘리그라피들도 예쁘게 사진을 찍어주었기에 더 기억에 남는 걸지도 모르겠다. '누군가의 글에 배경이 되고 싶다'던 밤별작가의 바람은 「그녀가 말했다」와 「따뜻하게 다정하게 가까이」를 거쳐가면서 잘 이루어지고 있는 듯 하다.

초봄이 한겨울보다 매서운 건

세상 움트는 것들의 통증 때문이다 - 강연호, 「몸살」(p.22)

괜찮다 괜찮다 괜찮다

울고 웃고 수그리고 새파라니 얼어서

운명들이 모두 다 안기어 드는 소리

괜찮다 괜찮다 괜찮다 - 서정주, 「내리는 눈발 속에서는」(p.98)

슬픔은 흘러야 한다. 너의 슬픔이 나에게로.

나의 슬픔이 너에게로. 강물처럼 흘러야 한다.

그리하여 함께하는 그 슬픔의 힘으로 우리 자신을 소생시키고

다시 희망 쪽으로 걸어가야 한다. - 박노해 (p.68)

가끔은 그녀가 고른 소재가 더 와 닿기도 하고,

그녀가 쓴 글보다 그를 손글씨로 옮긴 캘리그라피가 더 눈에 들어오기도 한다.

그래도 변하지 않는 건, 그녀의 따뜻한 글이 있다는 것-

마음 다치지 않으려고 충격 주지 않으려고

최대한 높게 두껍게 튼튼하게 방어벽을

쌓아놓고 살지만 별 소용이 없다.

방심한 사이에 만난 칼끝과도 같은 질문 한 방에

마음을 둘러싼 성벽도

그 안에 마음도

무참히 무너져 내린다.

"당신은…… 슬픈가요?" (p.48)

우연히 읽은 예술가 '소피의 칼'의 책에서 발견한 '당신은 슬픈가요'를 통해서

딴딴한 듯 보여도 무너지기 쉬운 마음을 이야기하고

우리가 미처 알지 못했던 동요 '섬집아기'의 2절을 찾아내 알려주기도 한다.

다시 언젠가 아가의 가슴을 토닥이며 자장가를 불러야 할 때가 오면

이 섬집아기를 잊지 말아야겠다고 생각해본다.

그리고 그땐 꼭 2절까지

아가를 만날 생각에 엄마가 모랫길을 달려오는

그 소절까지 끝까지 노래할 것이다 (p.97)

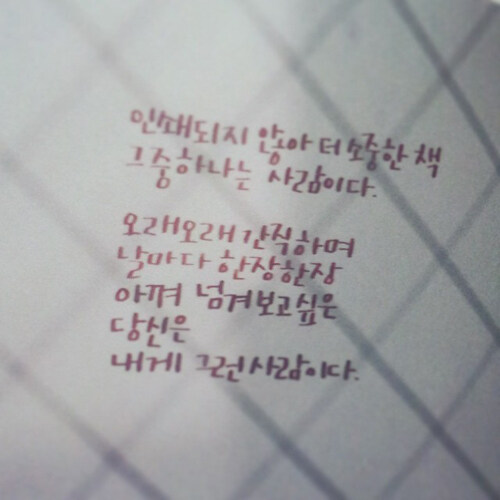

책을 보며 인쇄되지 않은 책은 '사람'이라면서, 이 책에서 내가 가장 좋아하는 말을 하기도 한다.

우리 마음에 가장 쉽게 상처를 내는 것도 사람이지만 와서 꽃이 되는 것도 사람이다.

꽃씨처럼 훌훌 바람을 타고 날아와 곁에 사뿐 앉더니 어느새 소담하게 피어서 꽃이 된 사람.

잠들기 전에 매일 읽는 책처럼

오래오래 간직하며

날마다 한 장 한 장 넘겨보고 싶은

당신은 내게 그런 사람이다. (p.121)

조금만 눈을 돌려도 여러가지를 찾아 낼 수 있는 예쁜 그 시선으로,

세상의 모든 것들을 바라보는 그 따뜻한 시선으로,

이야기하듯 써내려간 그 글들이 자꾸 마음을 간지럽힌다.

그래서 김C는 추천사를 이렇게 적었다.

"좀 쑥스러워도 혼자만의 시간일 때 나지막이 소리 내 이 책을 읽어보시라ㅡ 권하고 싶다."고 말이다. 가만히 앉아서 소리내고 싶은 이야기가 한 가득한 이 책은, 확실히 나 말고도 누군가에게 선물하고 싶은 그런 책이다. 전하면서 작은 쪽지에 '잘 지내지?' 같이 평범한 안부인사를 건네면서. 일상에서 건져낸 이 소소한 이야기들 속에서 당신의 일상은 오늘도 여전하냐고 스치듯이 묻는다면 그것은 작은 위로임과 동시에 위로라고 생각하지도 못할만큼의 사소한 일상이 될 테니 말이다.

드라마 <괜찮아 사랑이야>에서 가장 인상깊었던 장면은 마지막 쯤에 주인공 장재열이 '나에게는 한 번도 인사를 해 본적이 없다'고 하면서 자기 자신에게 인사를 건네는 장면이 등장한다. 이 책을 읽은 나에게도 똑같이 안부를 전한다. 굿나잇-