-

-

나를 흔든 시 한 줄 - 아프고 외로웠던 나를 지탱해준 청춘의 문장들

정재숙 엮음, 노석미 그림 / 중앙books(중앙북스) / 2015년 2월

평점 :

품절

le vent se leve, il faut tenter de vivre

바람이 분다. 살아야겠다.

내가 즐겨 봤던 드라마 <킬미 힐미>의 인격들이 사라지는 와중에 나온 시구이다. 폴 발레리의 그 유명한, "바람이 분다. 살아야겠다"라는 시구. 이 시구는 '기존의 자신의 삶과 다른 삶이 시작된다'는 뜻을 가지고 있다고 한다.(121쪽) 그래서 작가가 이 시구를 가져다 썼는지도 모르겠다. 서평을 쓰려고 다시 책을 읽는 와중에 처음 읽을 때는 그냥 넘겼던 이 시구에 눈길이 자꾸 가 닿았다. 이 장면에서 내가 너무나도 울었어서 말이다.

사람에겐 어디선가 보았던, 누가 이야기를 해줬던, 직접 읽었던간에 기억에 남는 문장들이 있다. 그것은 시일 수도 있고 소설의 한 문장 혹은 드라마의 대사일 수도 있겠다. 그것들은 잊고 있다가도 한 번씩 찾아와서 이런 저런 생각을 안겨주곤 한다. 그 문장들에 얽힌 사연이 있다면 더더욱 자주 찾아올테고 말이다. 내가 '바람이 인다, 살아야 한다'를 다시 생각하게 된 것처럼 말이다. 자신이 존재하고 있는 위치 뿐만 아니라 자신의 삶에 있어서 모토로 삼게 되든 마음을 고쳐 먹게 되든, 어찌되었건간에 자신의 마음 속에 콱 박히는 문장들. 이 책은 특히나 '시'에서 그 특별함을 찾은 명사들의 이야기를 한 권의 책으로 묶어 출간했다.

어떤 문장이건간에 특별하지 않은 문장들은 없었다. 그들에게는 나름의 이유가 있었던 문장들 일테고, 그래서 누군가에게 시 한 줄을 소개해야 한다고 제의 받았을 때 자신을 나타내는 시로 들고 나온 것일테니 말이다. 이 책은 이전에 내가 읽었던 책 <순간을 읊조리다>와 비슷한 듯 다르다. 그 책 또한 시에서 발췌한 한 줄로써 순간을 나타내는 책이었는데, 여백이 많은 책이었다. 이 시구가 왜 선택되었는지의 설명보다는 그 시구가 가진 온전한 느낌을 전달하기 위한 책이라고 하면 이해가 쉬우려나. 여백이 많다보니 책 한 페이지를 넘기는 것조차 조심스러웠던 그런 책. <나를 흔든 시 한 줄> 또한 명사들을 나타내는 시 한 줄을 소개하는 책이지만, 바로 뒷 페이지에 본인들이 왜 이 시를 선택했는지에 대한 부가 설명이 나온다. 조심스럽기보단 터놓고 이야기하는 느낌이고, 자신의 이야기를 들려주는 느낌이 드는 책이다. 그 부분이 <순간을 읊조리다>와는 다른 느낌을 주는 책이었고, 누군가의 생각을 알 수 있다는 점에서 이 책이 내게는 좀 더 흥미로운 책이었다.

55명의 사람들이 1편씩 소개해서 총 55편의 시가 발췌되었다. 어떤 시는 한 줄이, 어떤 시는 많은 부분이 발췌되기도 했는데, 이건 그냥 대중없이 각각의 스타일인 듯 했다. (꽤 일관성이 없었거든.) 마음을 전하면 그 마음이 와 닿듯이, 누군가의 마음에 박혔던 말은 또 누군가에게 마음에 박히기도 한다. 비유가 이게 아닌 것 같긴 하지만 어쨌든 이 책에서 내 마음에 박힐 법한 말들을 많이 발견했다. 소개한 명사의 취지에 같게 다가오기도, 또 다르게 다가오기도 하는 시의 매력은 늘 발견할 때마다 새롭다.

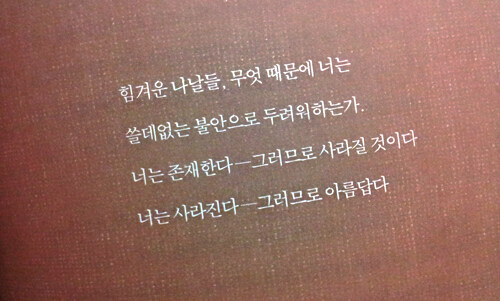

요즘 힘겨운 존재들에게 힘이 될 만한 시구이고, 지금 현재 힘든 나에게 가장 먼저 와 닿았던 시구이다. 힘겨운 나날들, 무엇때문에 너는 쓸데없는 불안으로 두려워하는가. 누구에게나 힘든 시간들인데 왜 쓸데없이 불안해 하느냐는 이 시구는 묘하게 힘이 되었다. 누구든 존재하고 사라지고, 그렇기 때문에 아름답다는 시인의 마음은 한 번 사는 인생 너 하고 싶은대로 살아라!!라는 것을 이야기 해 주기 위함인 듯 하다. 이 시의 제목은 <두 번은 없다>였으니까. 사라지기 때문에 아름답다는 말은 모순되면서도 말 그대로 아름다웠다. 시인협회회장인 문정희 시인이 추천한 시인데, 이 시는 꽤 오랫동안 내게 남아 있을 것 같은 느낌이 들었다. (49-51쪽)

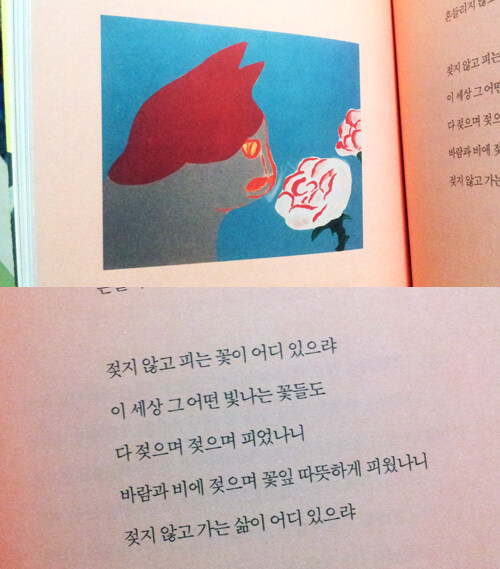

어디서든 흔히 볼 수 있었던, 그래서 익숙하지만, 그렇다고 울림이 적은 건 아닌 <흔들리지 않는 꽃이 어디 있으랴>의 일부분이다. 도종환 시인의 그 유명한 시. 이 시를 소개한 박재동 화가는 이 시를 통해서 한없이 약해질 때마다 중얼거리며 다시 힘을 얻는다고 한다. 그러면서 이런 이야기를 전했다.

너나 나나 '흔들리는 꽃'이고 '젖은 삶'임을 돌아본다면 조금 수월하게 이 난세를 이겨나갈 수 있지 않을까. (109쪽)

책을 완성하는 건 노석미 작가의 그림이다. 시와 묘하게 불협화음을 내는데 그것이 참 멋지게 다가온다. 시구와 정확하게 어울리는 그림들은 시를 읽으면서 눈길을 주면 시의 느낌이 생생하게 다가오고, 조금은 추상적인 시에는 그 추상적인 느낌을 닮은 그림이 실려 있어 알 수 없는 느낌이지만 또 묘하게 그 그림에 동화되는 느낌을 받는다. 캔버스에 그려진 그림들은 그 투박함에서 안정감을 주기도 불안감을 주기도 하던데, 그림들이 하나같이 개성있는데도 불구하고 혼자만 튀지 않아서 책과 참 잘 어우러졌다. 노석미 작가의 그림이 존재함으로써 이 책이 제대로 완성된 느낌.

<중앙일보>에서 매주 2편씩 연재되던 '나를 흔든 시 한 줄', 줄이면 '시 한 줄'. 유명한 시이거나 내가 모르는 시이거나 그 경중은 상관없이 다가오는 느낌은 비슷하다. '아.' 감탄사 하나를 내뱉는 시간이면 충분한 그런 시간동안에 마음에 와서 쿡 박히는 무언가. 처음부터 끝까지 내게 와 닿은 것은 작은 위로였던 것 같다. '이 힘든 시기를 잘 견뎌내길 바란다는 위로'말이다. 모두다 아프게 흔들리고 있으니 너무 걱정하지는 말라고 토닥이는 듯한 느낌. 명사라 이름 붙여진 이들조차도 흔들림에 아파한 적이 있었구나 하는 안도. 그것이 비록 내게 직접적인 무언가가 되어주지 못한다고 해도 말이다. 지금 아프게 흔들리는 중인 것 같은 또 다른 '나'들에게 이 책 속에서 찾은 시들이 작은 위로가 되길 바라며..

이 책 속에는 사랑이야기와 관련된 카테고리도 있으니 사랑에 아픈 사람들은 그 카테고리를 보는 것을 추천한다. 사랑에 아픈 이들 또한 이 세상엔 많고 많으므로.