-

-

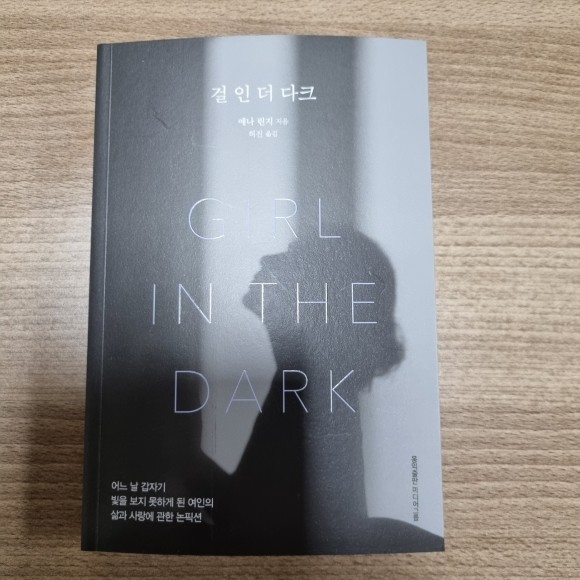

걸 인 더 다크 - 어느 날 갑자기 빛을 못 보게 된 여자의 회고록

애나 린지 지음, 허진 옮김 / 홍익출판미디어그룹 / 2021년 7월

평점 :

빛이 닿으면 살이 타고 영혼까지 찢어지는 고통을 겪는

한 여자의 어둠 속 삶과 사랑에 대한 이야기.

저자는 이 책에서 평범한 삶이 얼마나 큰 행복인지를 말해 주고 있다.

일상을 살아간다는 것은 사소한 것 같지만

그 일상이 주는 기쁨은 그것을 누리지 못하는 사람들에게는

하루라도 그런 날을 살아보고 싶은 것이다.

일상을 누린다는 것은 말 그대로 축복이다.

걷고, 뛰고, 말하고, 듣고, 먹는 것, 이것은 누구나 누리고 자연시 되는 것이지만,

이 책의 주인공에게는 이것을 누릴 자유가 없다.

건강한 사람들에겐 너무나 당연하고 자연스러운 것이다.

장애를 가진 이들에게는 뛰고 걷는 일은 참으로 어렵다.

어떤 계기로 장애를 가졌는지는 알 수 없지만,

세상에는 장애를 가진 사람들이 많이 있다.

그렇다고 비장애인이 장애인보다 더 감사하는 생활을 하는 건 아니다.

장애가 있으면 모든 게 불편하다. 장애를 안고 살아간다는 건 쉬운 일이 아니다.

이 책의 주인공은 그럼에도 불구하고 힘있게 살아간다.

저자는 2005년 4월 이후 몸에 이상을 느낀다.

그 증상이 심해져 결국 다니던 직장도 그만두게 된다.

컴퓨터 화면에서 나오는 빛에 마치 심한 화상을 입은 것처럼

피부가 따갑고 화끈거리는 현상이 심각해지면서,

결국 회사를 그만두게 될 정도로 심각한 상태에 이르게 된다.

원인을 알 수 없었던 병명은 '광선과민성 지루성 피부염'이다.

빛에 민감한 병이라서 모든 형태의 빛을 피해야 한다.

컴퓨터는 물론, 스마트폰의 아주 적은 양의 불빛,

그리고 모든 빛은 정말 작을지라도 그녀에게는 치명상이 될 수 있다.

그래서 그녀는 빛을 차단한다. 온 집안을 암막 커튼으로 가리고 산다.

그래도 들어오는 빛은 호일을 이용해서 막는다.

그리고 캄캄한 침대에 누워서 라디오를 듣는 것이 그녀가 할 수 있는 전부다.

다행히 그녀에게는 사랑하는 연인이 있다.

그녀가 먼저 청혼했고, 그런 그녀와 함께 살기로 한 남자의 이름은 피트다.

결혼식도 매번 빛 때문에 포기하게 되지만, 한결같이 곁을 지키는 피트가 대단하다.

빛이 차단된 어둠 속에서 요리하고, 밥 먹고, 사랑을 나누고,

누군가에게는 일상이지만, 누군가에게는 견디기 어려운 일이다.

그녀의 투병 생활은 현재진행형이다.

어디 치료제가 있어 한 번만 먹든지, 맞으면 정상이 되면 좋겠지만,

그렇지 않다. 저자는 차도와 동시에 다시금 제자리의

사람을 계속해서 반복하는 중이다.

그럼에도 포기하지 않고 저자는 열심히 살아내고 있다.

저자가 말한다.

나는 배웠다.

가장 숭고한 진실은 ‘고통’이 존재한다는 것이다.

인간의 역사 자체가 진귀하고 다채로운 고통으로 채워져 있으므로

‘왜 하필 나지?’라는 말은 바보나 하는 질문에 지나지 않는다.

그 대신 양식 있는 사람은 이렇게 말할 것이다.

“내가 아닐 이유가 어디에 있어?” (p. 254)

**** 출판사로부터 도서를 제공 받아 작성한 리뷰입니다.