-

-

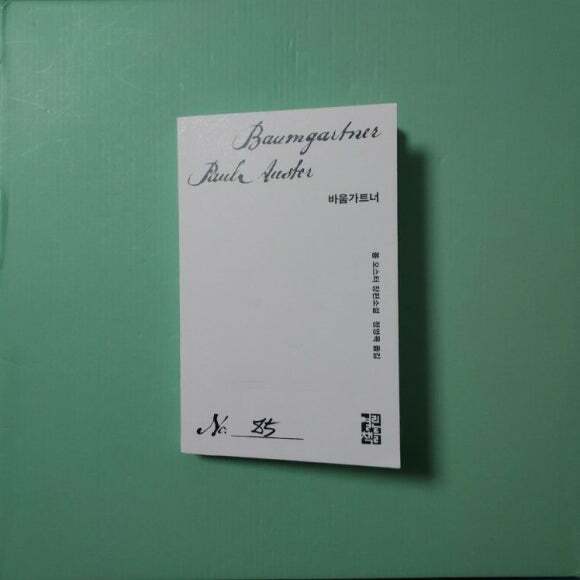

바움가트너

폴 오스터 지음, 정영목 옮김 / 열린책들 / 2025년 4월

평점 :

"열린책들로부터 가제본을 제공받았습니다."

'떠오르는 미국의 별'이라는 찬사 속에 데뷔한 작가 폴 오스터의 마지막 소설을 만나보았다. 작가의 1주기에 맞춰 출간된 생애 마지막 작품이라는 특별함에 넘버링(85)이 된 가제본이라는 특별함이 더해진 멋진 만남이었다. 폴 오스터라는 작가와의 첫 만남은 작가의 분신처럼 이야기를 끌어가는 사이 바움 가트너라는 70대 교수가 안내해 준다. 70대의 노교수가 지나온 삶을 추억하는 그리 길지 않은 분량의 책이다. 250여 페이지의 길지 않은 분량의 소설이지만 그렇게 쉽고 편안하게 읽을 수 있는 소설은 아니다. 사이 바움 가트너의 전공이 철학인 까닭인지 한 문장 한 문장에 담긴 생각이 너무나 깊고 넓다.

이야기는 노인들이 겪게 되는 신체와 정신의 노화로 인한 작은 사고로 시작된다. 바움 가트너 교수는 노화로 온 건망증 탓인지 불에 올려놓은 냄비를 잊고 만다. 그리고 그 냄비를 맨손으로 잡으며 그날 첫 사고를 맞이한다. 그러고는 검침원을 지하로 안내하는 과정에서 두 번째 사고를 당한다. 계단에서 넘어진 것이다. 그리고 그 사고들을 기점으로 주인공은 추억에 빠져든다. 이제 이야기는 20대의 바움 가트너가 등장하고 40년을 함께하다가 바다 수영을 나갔다가 돌아오지 못한 아내 애나와의 기억 속으로 흐른다.

p.155. 옳은 선택이냐 그른 선택이냐는 없고, 둘 다 결국에는 그른 것이 되어 버릴 옳은 선택만 둘 있는 상황이었다.

애나와의 운명적인 첫 만남, 결혼 그리고 이별. 너무나 가슴 아픈 이별에 바움 가트너는 '그날' 사고가 있기 전까지 아내와의 추억을 정리할 시간을, 여유를 갖지 못한지도 모르겠다. 사고 이후 바움 가트너는 많은 철학적 사고들을 애나와의 추억을 그리고 자신의 아버지를 기억하며 정리해 나간다. 꿈인지 현실인지 모를 아내와의 통화도 들려주고 외할아버지의 고향 이야기를 통해서 우크라이나의 슬픔을 알려준다. 이야기는 현재와 과거를 수시로 오가며 현실과 꿈을 오가는 것 같은 착각에 빠져들게 한다.

이야기를 읽으면서 어쩌면 폴 오스터라는 작가가 자신의 이야기를 죽기 전에 옮겨 놓은 것 같다는 착각에 빠져들었다. 그것이 착각이든 오해든 작가의 글은 엄청난 밀도로 이어졌고 그 속에 담긴 문장은 단 한 문장도 쉽게 지나칠 수 없었다. 정말 오랜만에 촘촘하게 이어지는 깊이 있는 사유들을 만날 수 있었다. 삶에 대한 철학을 고스란히 글로 옮겨놓은 듯한 매력적인 책이다. 정말 단순한 구조의 이야기에 이렇게 많은 생각을 담아 놓을 수 있다는 것이 놀라웠다. 바움 가트너의 지고지순한 사랑이 처음부터 끝까지 애나로 향하고 있는 까닭이 무엇인지 알고 싶다면 망설이지 말고 바움 가트너가 들려주는 삶의 기억 속으로 들어가 보길 바란다.