글를 쓴다는 것은 출산의 고통과 같다. 특별히 시를 쓴다는 것은 그 자신의 마음을 함축된

글자로 표현해야 하는 인고의 시간이 필요하다. 그래서인지 깊은 울림과 긴 여운을 남긴다.

마치 시인이 나그네가 되어 보내 온 시간들을 뒤돌아 보며 갖게 되는 그런 시간 말이다.

저자는 일상의 모든 부분을 통해 그런 여운과 울림을 가지며 우리에게 그 아우성에

동참하길 기대한다.

시에는 자신의 삶이 뭍어 난다고 한다. 저자의 글을 보고 있자면 시골집 어머니의 밥짓는

모습이 떠오르고 먼지가 뿌옇게 오르는 신작로를 걷는 할머니의 모습이 연상된다. 시어

하나 하나에 삶이 그대로 투영되어 글을 읽는 이라면 누구나 시인의 나이를 가늠할 수 있고

그 나그네는 그렇게 나이가 들어 간다. 그래서인지 '어둠의 뒤안길로 조용히 사라져

갑니다'라는 구절에 먹먹해진다. 누구나 피할 수도 없는 그 길이지만 아쉽다. 언젠가는

우리도 빗물이 되어 떠나갈 것이다.

길 위의 쉼은 안식이다. 더 이상 앞으로 나아가는 것이 무의미해지는 그 순간 무조건 쉬어야

한다. 기계도 쉬어야 하고 사람도 쉬어야 하고 나무와 땅도 쉼이 필요하다. 우리의 삶은

완주에 목적에 있는 것이기에 쉼은 필연이다. 저자는 '힘들고 고된 여정의 길이라면 걷는

길 위에서 잠시 쉬어가기로 하자'고 말한다. 쉬고 다시 걸으면 된다. 가야만 하는 길이고 가고

있는 길이기에 우리는 그 길 위에서 반드시 쉬어야 한다. 예수도 석가도 '쉼'을 강조한다.

세상을 휩쓸듯이 다니는 모든 '철인 로봇 23호'들이여, 이제는 쉬어야 한다.

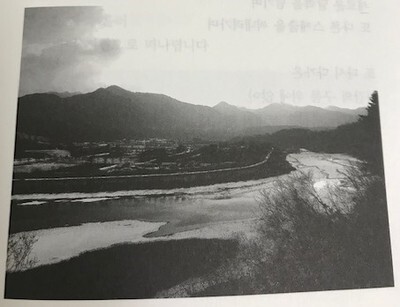

자칫 지루 할 뻔한 책에 사진은 신의 한 수다. 심폐소생술이다. 흑백으로 담아낸 풍경들은

시를읽고 난 후의 여운을 그대로 받아 준다. 생각에 잠긴다. 익숙한 풍경에 반가움이, 낯선

풍경에궁금함이 생긴다. 흑백으로 표현되는 풍경은 명암이 색이된다. 그 색의 조화로움은

또다른 생각과 마음을 불러 온다.

커피를 좋아 하는 내가 자주 쓰는 말이 이 책의 말미에 나온다. '오늘 아침에 마시는 커피

한 잔은 행복한 우리의 삶의 향기입니다.' 그렇다. 우리는 그런 행복으로 오늘을 살아가는

것이다.