-

-

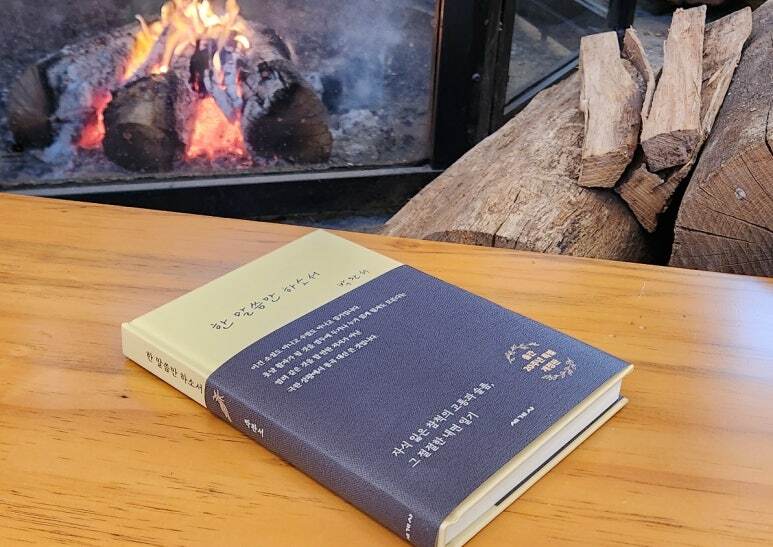

한 말씀만 하소서 - 출간 20주년 특별 개정판

박완서 지음 / 세계사 / 2024년 12월

평점 :

'이 리뷰는 컬처블룸을 통해 출판사에서 도서를 제공 받아, 직접 읽고

작성한 리뷰입니다.'

이 책은 박완서 작가의 작품 중에서 가장 가슴 아픈 사연을 담고 있다.

작가 본인도 서두에 이야기를 꺼냈지만 나중에 책으로 내겠다거나 누가 읽을 것을

염두에 두고 쓴 글이 아니라고 밝히고 있다.

"염려 같은 것을 할 만한 처지가 아닌 극한 상황에서 통곡 대신 쓴 것입니다."

박완서 작가님에게는 듬직하고 감성 풍부하고 공부도 잘하는 의사 아들이 있었다.

딸들 중에 얻은 귀한 아들이라 어쩌면 더 애틋하고 아꼈는지도 모르겠지만

그녀의 자랑이었던 그 아들이 어느날..

홀연히 이 세상을 등지고 먼저 하늘 나라로 가게 되었고, 자식 잃은 그 처참한 마음을

어쩌지 못하고 미친듯이 힘들었을 때 죽고 싶은 마음을 부여잡고 울음대신 쓴 글이다.

"한 말씀만 하소서"

누구에게 어떤 말을 듣고 싶으셨던 것일까.. 사연을 알고 나니

제목에서 절박함이 느껴진다.

세상이 올림픽으로 떠들썩한 그때.

그녀는 하나뿐인 아들을 잃고 만다.

나의 가장 소중한 이가 이 세상에서 사라졌는데도 온 세상은 아무일 없는듯 흘러가고

올림픽 기간이라 TV에서는 진종일 스포츠 중계를 하고, 메달 이야기로 축제 분위기다.

" 올림픽에서 우리 나라가 메달을 많이 따나보다.

밤 늦도록 손자들이 텔레비전 앞에서 환호하는 소리가 들린다.

내 아들이 없는데도 축제가 있고 환호와 영광이 있는 세상과 어찌 화해할 수 있을 것인가.

혼자가 될 수 있는 방법에 대해 골똘히 생각해본다."

참척의 고통 속에서 죽음 같은 시간을 보내는 작가에게 올림픽으로 들썩이는

가족들도 싫었을 것이고, 괜히 위로랍시고 건내는 말도 짜증이 났을 것이다.

누가 오는 것도 싫고, 자신의 눈치를 보는 상대방을 보는 것도 불편하여

그냥 침참하듯 아무도 없는 곳에 있고 싶어 큰 딸이 살고 있는 부산으로 내려가게 된다.

하지만 그곳에서도 온전히 혼자 일 수는 없었다.

딸 아이와 사위의 배려도 마음이 쓰이고, 울컥 울컥 울음이 쳐 받아 올라오지만

소리내어 울지도 못한다.

" 가슴에 꽉 가로막힌 이 무겁고도 생전 삭아 없어질 리 없는 응어리와 수치감에

그 이상 들어맞는 비유가 어디 있을까"

나의 마음은 지옥인데, 엄마를 보러 내러온 딸들이 큰 딸네 거실에서 모여 있는 것을 보고

내 아들이 아니라 저 딸들 중 하나를 데려가시지.. 라는 생각을 했다가 화들짝 놀라

화장실로 달려가 무릎을 꿇고 눈물로 용서해달라고 기도를 했다는 작가의 이야기에

마음 한켠이 아프도록 아렸다.

나중에 딸들이 이 책을 읽었더라면 아마 배신감과 섭섭함이 들었을지도 모르겠지만

자식을 잃어 제대로 된 사고를 못하고 고장이 나버린 엄마의 마음을 이해했을 거라는

생각이 든다.

딸래네 집에도 마음을 잡지 못했던 박완서 작가는 혼자 오롯이 이 시간을 겪어내고자

수녀님들이 거주하는 수도원에서 머물기로 하고 거처를 옮기게 된다.

카톡린 신자였던 작가는 그 곳에서 신에게 왜 하필 내 아들을 데려갔냐고..

신이 있기나 하냐고.. 생떼를 쓰며 신에 대해 저주를 하고 부정하기도 한다.

"나는 울며불며 내 미칠듯한 고통을 하소연하기 시작했다. 내 방에서 혼자 딩굴며

신에게 퍼붓던 포악과 별로 다르지 않은 푸념이었다"

같이 지내는 수녀님에게 나는 지금껏 나쁜 짓을 하지 않았다. 고약하고 못된 사람도

자식을 앞세우는 벌은 좀처럼 안 받던데, 도대체 나는 왜?

억울하고 원통하다며 지치도록 하소연을 하기도 했다고 한다.

신부님이 위로의 말씀을 건네도, 결혼도 안해본 분이 자식 잃은 애미 마음을 어떻게 알아?

하며 고깝게 들리기도 했다는 작가의 말이 충분히 이해가 되기고 하였다.

세상 그 누구도 내 아픔을 알지 못할거라는 피해 의식으로 똘똘말려버린 생각이

바뀌게 된 것은 수도원에 계시는 수녀님의 한 말씀때문이었다.

'왜 하필 내가? 라고 생각했지만 왜 나라고 그런 일을 당하지 말라는 법은 없는거니까..'

라는 말에 그녀의 마음도 누그러져 조금씩 상황을 인정하게 된다.

조용하다 못해 적막했던 수도원에 젊은이들이 방문하게 된 날.

오랫만에 왁자지껄 인기척이 나자 박완서 작가는 기뻤고 식탁에 웃음꽃이 만발하니

또한 즐거웠다고 한다.

사람을 피해 도망치듯 들어온 수녀원에서 이렇게 사람에게 위로받고

에너지를 받게 되는 것이 아이러니 하지만 그녀는 그렇게 조금씩 치유가 되었고,

드디어 배가 고파지기 시작하였다고 한다.

절로 고개가 끄덕여지는 부분이다.

우리는 살아가면서 타인에 의해서 상처를 받아 괴롭고 힘들어하곤 한다.

가족이 되었던 직장 동료가 되었던 친구가 되었던.. 인간 관계가 삐걱이며 깨져버리면

그 날카로운 파편에 마음이 베이게 되고 상처나고 그 생채기는 좀체 낫지 않는다.

하지만 정작 그 상처를 낫게 하는 치료약은 또 다른 타인이 건네는 다정함이다.

누군가의 선의와 따스함이 비로서 아물지 못하고 고름이 나던 상처를 낫게 할 수 있다.

참척의 고통속에서 조금씩 세상으로 다시 나오게 되는 작가의 이야기를

같은 부모의 마음으로 조심스럽게 읽어 내려갔다.

이 책을 읽으며 남의 고통이 나에게 위안이 된다는 지독한 이기심에 몸서리 쳐지지만

가족이 함께 하고 있는 지금 이 순간이 당연한게 아니고 감사해야 할 일임을 깨닫게 된다.

살아 가는 동안, 함께 하는 동안, 서로가 서로의 힘이 되어주고, 든든한 존재가 되어

줘야겠다는 생각을 하게 되었다.

박완서 작가의 작품중에서 완벽하게 자신의 속내를 다 보이고 쓴 책이지 않을까 싶다.

너무 솔직하게 쓰여진 책이라 읽는 내내 마음에 걸리고 아렸던 책이었다.

박완서 작가님이 작고하신지 벌써 11년이나 되었다.

지금은 그 곳에서 사랑하고 그리워하던 아드님을 만나 환하게 웃고 계실거라

생각이 든다.