-

-

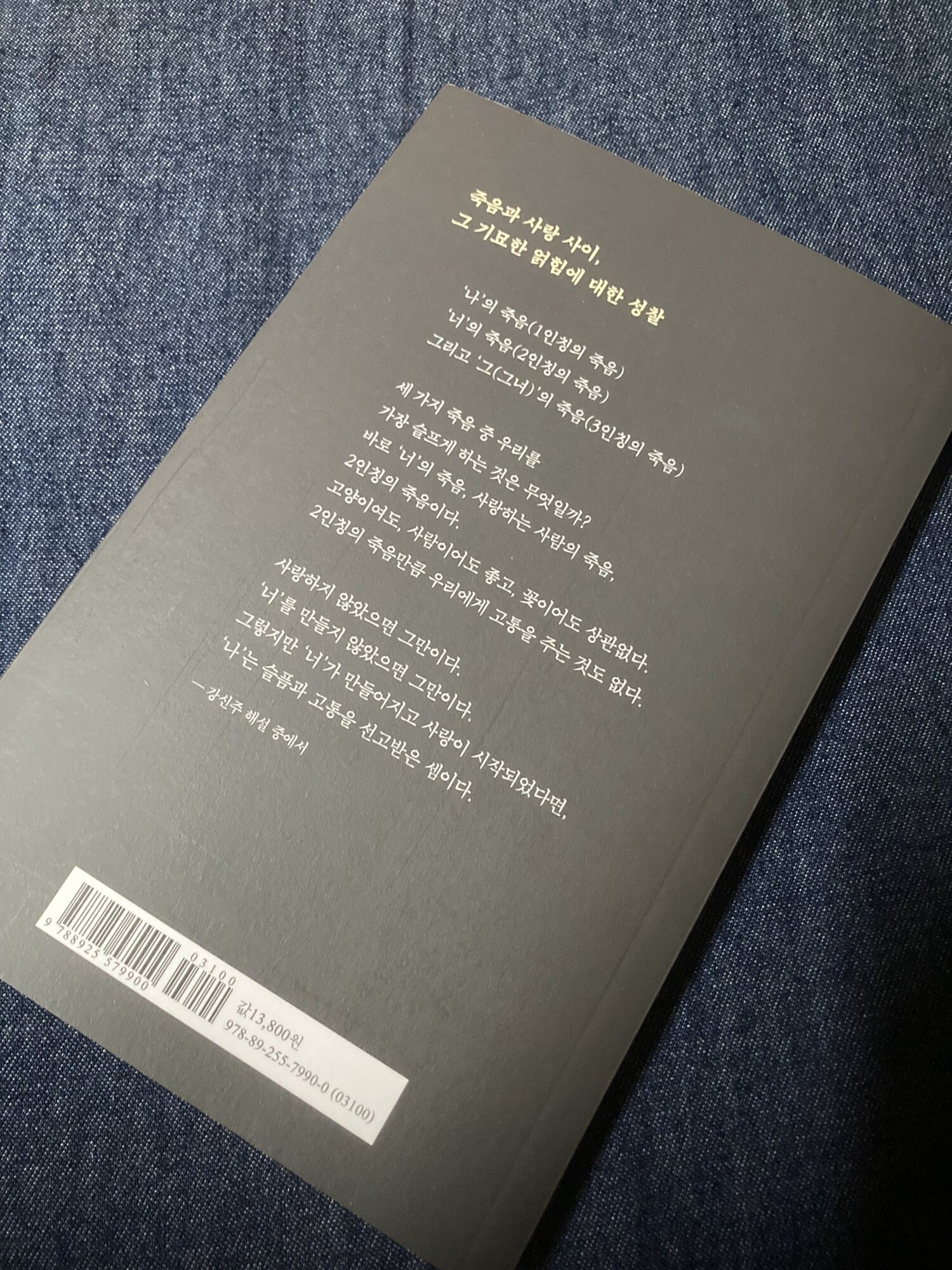

밤의 유서

요슈타인 가아더 지음, 손화수 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2021년 8월

평점 :

많은 사람들이 철학이란 우리에게 질문을 던지는 학문이라고 말한다.

삶과 죽음에 대한 질문, 인생에 대한 질문, 인간과 덕목과 가치에 대한 질문들.

이 짧은 책 <밤의 유서>에는 거창하게 말하면 철학적인, 간단하게 말하면 한 사람의 처절한 고백이 담겨 있다.

<밤의 유서>를 기다리고 또 기다렸다.

저자 '요슈타인 가아더'는 워낙 우리에게 <소피의 세계> (영화로는 메릴 스트립 주연의 '소피의 선택')으로 잘 알려져있어서 그의 신간을 읽는다는 기쁨으로 예쁜 표지의 책을 꺼냈다.

내가 하나 잘 못 알고 있던게 무엇이냐하면, 나는 이 <밤의 유서>가 에세이인 줄 알았다.

후반부로 갈 때는 소설인가? 싶었는데 이 책은 소설이자 인문학이자 철학이자 '알버트'라는 한 남자의 인생을 담고 있는 에세이라는 것을 알게 된 순간 벌써 이 책은 끝나버렸다. 알쏭달쏭한 이 기분은 <밤의 유서>를 읽은 사람만이 알 것이다.

주인공 '나'는 이 책의 주인공이다.

목차를 보면 알겠지만 정말 심플하다. '2009년 4월 23일', '2009년 4월 24일'. 이렇게 딱 2개의 장으로 이루어져있다.

이틀 동안 이 모든 일이 일어났으며 우리는 영화처럼, 파노라마처럼 이틀 동안 '알버트'라는 남자의 인생과 그의 동반자, 그리고 아들과 손녀까지 세대를 이어가는 가족들과 인사를 나눈다.

간단하게 <밤의 유서>를 설명하자면, 제목에서도 느끼듯이 주인공 '나'의 유서이다.

이 한 대목으로 '나'가 유서를 쓰게된 경위를 알 수 있을 것이다.

"중요한 질문을 할 때가 왔다.

나는 이제 몇 달 남지 않은 불명예스러운 시간을 살아내야 할까? 아니면 내 손으로 모든 것을 끝내 버리는 것이 더 나을까?

이 질문은 나와 혈연관계에 있는 사람들에게 매우 아픈 질문이 될 것이다. 하지만 피할 수 없다."

안타깝게도 '나'는 희귀병을 앓고 있으며 이제 살 날이 얼마 남지 않았다.

예전에는 이런 글이나 소설을 읽으면 드라마틱하다고 생각했었는데 몇 년을 더 살아보니 책보다 더, 영화보다 더 극적인게 바로 인생인 것 같다.

이 사실을 옛 연인이자 주치의인 '마리안네'를 통해 알게된 '나'는 서서히 삶을 돌아보며 가족들에게 들려줄, 그리고 나 자신에게 들려줄 유서를 작성한다.

<밤의 유서>에서 빼놓을 수 없는, 이야기의 배경이 되는 곳은 눈부시게 아름다운 '글리트레비크'의 오두막이다.

바로 이곳에서 '에이린'과의 사랑이 시작되고, '나'의 죽음을 앞선 준비가 시작된다.

불치병에 걸린 주인공이 인생을 끝내려한다. 이만큼 처절한 내용이 또 있을까.

<밤의 유서>는 눈물이 나거나 슬프거나 하지 않아서 어디서든 읽을 수 있었지만 가슴을 후벼파는 글들이 먹먹해져서 한동안 책을 손에 놓고 잠깐 동안 생각에 잠길 때가 많았다. 이렇게 슬프지 않으면서 너무나 슬픈 글은 정말 오랜만이다.

이런 주제 또한 우리가 소설이나 영화에서 많이 봤을 터인데, <밤의 유서>는 뭐라고 표현할 수 없게 지극히 '나'의 시점에서 삶과 죽음을 오가며 들려주는 이야기가 나는 처음이다.

인간의 존엄성을 가지고 사는 것. 그리고 인간의 존엄성을 지키며 죽는 것.

'나'의 선택은 이 책 마지막에서 알게 되겠지만 나는 그게 무엇이든 이틀 동안의 그의 이야기를 들으며 알버트를 충분히 이해하고 또 이해하게 되었다.

우리에게 남은 시간이 얼마나 있는지, 그리고 그 남은 시간동안 우리는 무엇을 할 수 있고 또 할 수 없게 되는지.

<밤의 유서>에서 '나'가 오두막에 앉아 방명록을 쓰고 벽난로에 던져버렸던 것처럼 우리도 우리 인생의 유서를 쓰고 던저버리며 죽음을 정확히 마주하는 용기가 필요할 것 같다.

*이 글은 출판사로부터 도서만을 제공 받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.