-

-

사라지지 않는 여름 1

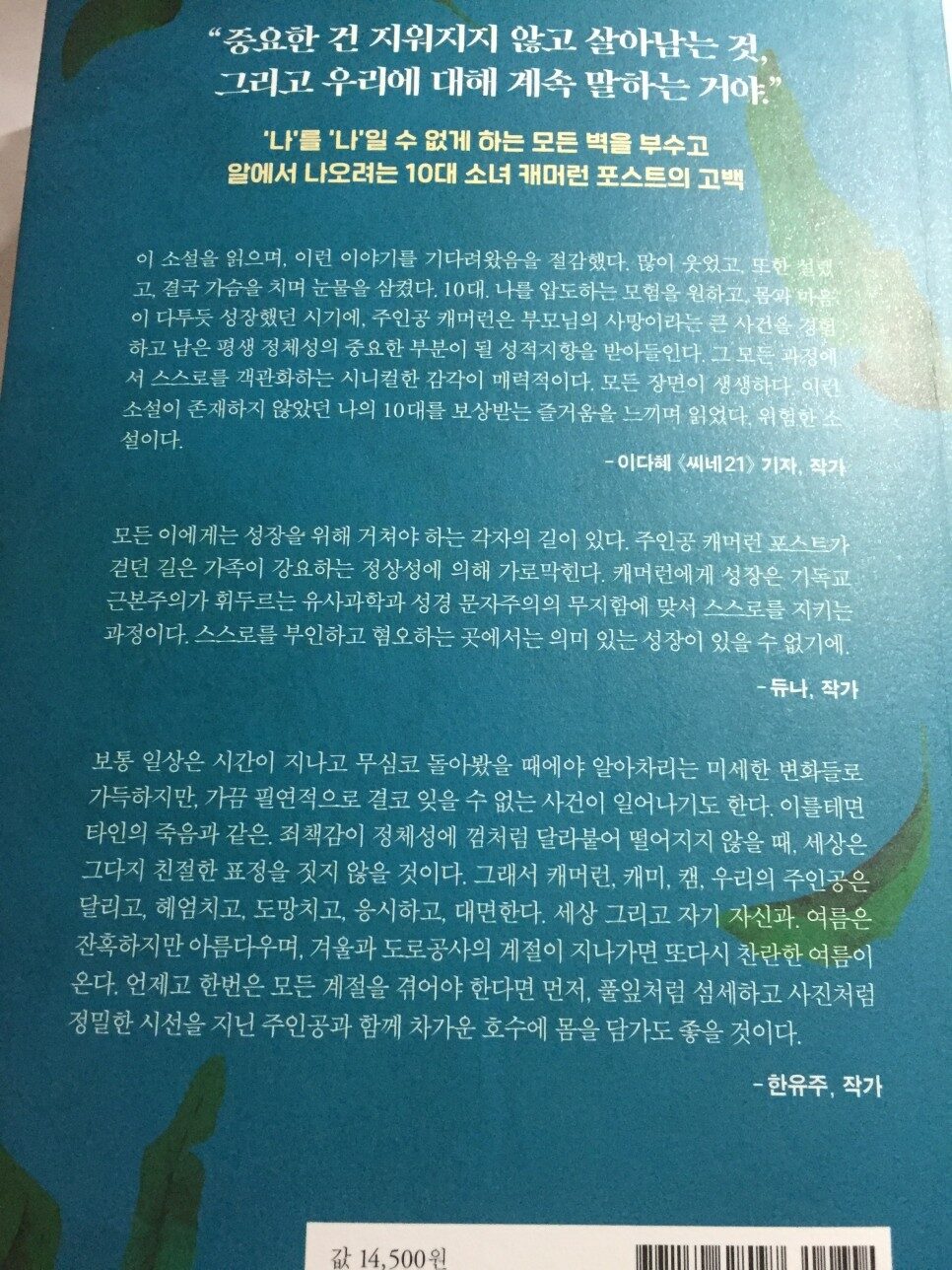

에밀리 M. 댄포스 지음, 송섬별 옮김 / 다산책방 / 2020년 1월

평점 :

이번 책은 <사라지지 않는 여름>.

제목만큼이나 강렬하고 시원한 여름을 떠올리게 한다.

에밀리 M. 댄포스의 데뷔작이자, 클로이 모레츠가 주연으로 제작한 영화 <카메론 포스트의 잘못된 교육> 의 동명 원작 소설이기도 하다.

이 책을 읽으면서 <그해, 여름 손님> 이 많이 생각났다.

아마 많은 사람들이 티모시 샬라메의 연약하면서도 미묘한 감정을 잘 그려낸 영화 <콜 미 바이 유어네임>으로도 기억할 것이다.

시원하고도 더운 여름 날, 두 주인공을 둘러싼 감정과 아름다운 배경, 그리고 OST 까지 먹먹함을 더했다.

이번 <사라지지 않는 여름>은 10대 소녀 주인공 카메론 포스트가 겪는 감정과 고백들이 담긴 이야기다.

스포는 아니고 책을 펴면 맨 처음 부모님의 사고 소식을 접하게 된다.

그 날은 평범할 것 없는 13살 소녀의 하루이자 친구인 아이린과의 잊지 못할 기억의 한편이자 더이상 철없는 아이가 아닌 부모 없는 새로운 삶을 마딱뜨리는 날이 된다.

<사라지지 않는 여름> 1권에서는 주인공 카메론이 1989년 여름, 그리고 1991년~1992년 고등학교 시절을 돌이켜보며 담담하게 고백하는 형식으로 담겨있다. 있었던 사실을 일기처럼 보여주고 어린 날 느꼈던 감정을 지금의 입장에서 해석해서 알려주기도 하고, 어느 부분에서는 마치 어제 있었던 일처럼 생생하게 그려준다.

아마 이런 게 에밀리 M. 댄포스 작가만이 색깔이라고 느껴졌다.

부모님이 돌아가신 날, 카메론의 머릿속에 제일 먼저 든 생각은 "엄마 아빠는 우리 일을 몰라"이다.

정확하게 말하면 다행이라는 감정이다. 아이린과의 그해 여름 일어난 가볍고도 무거운 일은 부모님의 죽음에 이렇게 묻히게 될 것이라는 안도감.

아마 어린 나이에도 자세히 알지는 못했지만 사회적 시각을 정확하게 읽고 일반적으로 받은 교육에서 잘못된 일이라는 사실을 본능적으로 직감한 것 같다.

한차례 이런 감정이 지나간 뒤 카메론은 뒤늦게나마 진짜 감정과 슬픔과 죄책감을 마주한다.

나도 이런 비슷한 감정을 겪어본 적 있어서 이 장면을 읽을 때 먹먹함과 현실감과 참 어떻게 표현할 수 없는 부분을 꼬집어주는 것 같아 위로도 받았다.

너무 충격적이고 생각치못한 일을 겪으면 생각의 회로가 굳나보다. 그리고 이성적으로 생각하기 전에 뭔가 말도 안되는 것이 먼저 떠오르기도 하고 말이다. 그리고 나서 하나씩 하나씩 사실과 감정이 정리되면서 진짜 느껴야할 감정들과 생각들이 수면위로 떠오른다.

카메론이 너무 어린 나이에 부모님을 떠나보내게 되서 안쓰러운 마음과 함께 말로 할 수 없는 다양한 감정들, 그리고 애도와 죄책감 등 다양한 감정이 떠올랐다.

이제는 전과 다른 삶을 살게 될 카메론을 보여주는 중요한 장면일 것 같다.

부모님은 떠났지만 카메론의 삶은 계속 된다.

할머니와 루스 이모와 함께 살아가는 카메론은 수영도 계속하고 린지라는 새로운 인물도 만난다.

하지만 어린시절 아이린에게 느낀 감정과는 다르지만 점차 자신의 성적지향을 알게되고 받아들이고 맞서게 된다.

이런 부분들도 그동안 영화나 책에서 봤던 것들과 다르게 <사라지지 않는 여름>이 주는 매력인 것 같다.

그리고 아마 내가 읽어본 작품 중에서 <사라지지 않는 여름>처럼 10대 소녀의 눈으로, 마음으로 쓴 글도 없었던 것 같다.

진정한 자신을 찾기 위한 여정과 사회적 편견에 부딪힌 진짜 세상을 만나는 카메론.

아직 <사라지지 않는 여름> 2권도 읽어봐야 하겠지만 이것만으로도 충분히 계속 책을 들고 읽고 싶어진다.

부모님이 돌아가신 그날 오후에 나는 아이린 클로슨과 함께 상점을 털고 있었다.

그 전날 엄마와 아빠는 매년 여름 그랬듯이 퀘이크 호수로 캠핑 여행을 떠났고, 빌링스에 살던 할머니가 우리 집에 나를 돌봐주러 왔는데 조금 졸랐더니 아이린이 자고 가도 된다고 허락했다. "캐머런, 허튼 장난 치기에는 날씨가 너무 덥다." 할머니는 허락하자마자 그렇게 말했다. "그래도 우리 여자들은 여자들만의 시간이 필요한 법이지."

아이린은 고개를 돌려 나를 빤히 바라보았다. 우리의 얼굴은 또다시 바짝 맞닿았따. "너 나한테 절대 키스 못 할걸." 아이린은 흔들림 없는 눈빛으로 말했다.

"도전이야?" 내가 물었다.

아이린은 '당연하지' 하는 표정을 지으며 고개를 끄덕였다.

그래서 나는 곧바로 아이린에게 키스했다. 그 애가 다음 말을 잇기 전에, 아니면 그 애 엄마가 이제 씻고 저녁 먹으라고 부르기 전에.

나는 아직도 그때 문밖에 서 있었을 아저씨 모습을 그려보곤 한다. 문 두드리는 소리가 울려 퍼지기 전에는 나에게도 여전히 엄마 아빠가 있었다는 것, 그리고 그 뒤에는 없었다는 것 말이다. 아저씨 역시 그 사실을 알았다. 6월 말의 어느 더운 밤 11시에 굳은살이 박인 손으로 문을 두드려 나에게서 부모님을 앗아가야 한다는 사실을 말이다. 여름방학, 루트 비어, 훔친 풍선껌, 도둑 키스. 열두 살짜리치고는 몹시도 만족스러운 인생을 살고 있었던, 어지간한 것들은 다알고, 모르는 건 기다리기만 하면 어렵잖게 알 수 있을 것만 같았던, 무엇보다도 내 곁에 언제나 아이린도 함께 기다리고 있었던 시절이었다.

할머니가 앉아서 TV를 보고 있는데 갑자기 초인종이 울렸고, 나가보니 주 경찰관이 찾아와서 전해주기를, 사고가 났고, 그래서 엄마와 아빠, 그러니까 내 어머니와 아버지가 돌아가셨다고 이야기 해주었다고 했다. 그때 내가 처음 한 생각, 머릿속에 맨 처음 떠오른 생각은 이거였다. 그러니까 할머니는 아이린과 나 사이의 일에 대해 모르시는구나. 아무도 모르는구나. 할머니가 그 말을 하고 나서, 그래서 부모님이 돌아가셨다는 걸 알고 나서도, 적어도 내 귀에 그 이야기가 들리고 나서까지도 나는 곧장 이해가 되지 않았다. 그러니까 이 엄청난 사건, 내 세상을 온통 뒤흔들어버린 어마어마한 소식을 이해해야 하는데, 내 머릿속에는 여전히 엄마와 아빠는 우리 일을 몰라. 엄마 아빠는 몰라, 그리니까 안전해, 하는 생각만이 맴돌고 있었다는 뜻이다. 이제 우리 사이에 있었던 일을 알게 될 엄마와 아빠는 세상에 없는데.

그때는 미처 깨닫지 못했으나 메쓰거움, 따끔따끔하게 몸에 퍼져나가는 열기, 상상조차 되지 않는 깜깜한 어둠 속을 헤엄치는 듯한 기분 속에서, 살아 있는 엄마 아빠를 마지막으로 본 뒤 내가 했던 모든 일이 환하게 되살아나기 시작했다. 키스, 풍선껌, 아이린, 아이린, 아이린. 그 모든 것은 전부 죄책감이었다. 마음이 미어질 것 같은 생생한 죄책감이었다. 나는 타일 바닥에 누운채 죄책감 속에 한없이 가라앉았다. 스캘런 호수의 다이빙대에서 깊은 물속으로 뛰어들 때처럼, 폐가 아려올 때까지 깊이, 더 깊이 내려갔다.

나는 린지를 사랑하지 않았고 린지 역시 나를 사랑하지 않았다. 그러나 우리는 그 사실에는 별로 개의치 않았으며 이 때문에 서로를 더 좋아하기도 했다.

그 여름 내내 린지와 했던 일은 아이린과 나누었던 경험만큼 강렬하지 않았다. 그때가 더 어렸는데도, 아이린과 있었을 때는 함께하는 어떤 행동이나 감정도 우리 둘보다 중요하게 느껴지지 않았다. 그러나 린지와 함께 있을 때면 모든 게 반대였다.

*이 글은 다산북스로부터 도서만을 제공 받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.