-

-

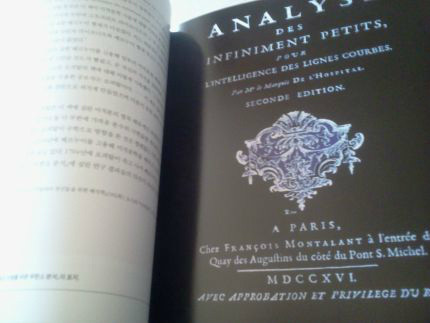

수학의 파노라마 - 피타고라스에서 57차원까지 수학의 역사를 만든 250개의 아이디어

클리퍼드 픽오버 지음, 김지선 옮김 / 사이언스북스 / 2015년 2월

평점 :

품절

파노라마라는 말의 사전적 정의는 다음과 같습니다. (여기 클릭 ) 이 책 제목 일부에 붙어 있는 의미가 아마 2번의 뜻은 아닐 것입니다. 애써 보려면 못 볼 건 없는데, 한 눈에 보기는 힘이 들 때, 불리한 조망 위치에서도 멋진 광경을 전체적으로 볼 수 있게, 사방을 둘러 가며 입체감 있게 보여 준다는 의미로 우리는 보통 받아들입니다. 저는 이 책을 다 읽고 나서, 이 책이야말로 그런 이름을 달고 있을 자격이 충분하다는 데에 동의하게 되었습니다.

자연의 비의는 우리 인간의 유한한 인지 능력으로 쉽게 더듬기 힘듭니다. 어쩌면 우리는 가장 분명한 사고를 한다고 스스로 판단하는 그 순간에도, 그저 번잡한 말로 추측만 행하고 있는지도 모를 일입니다. 이 숨겨진 비밀을 가르쳐 주는 언어가 바로 "수학"입니다. 우리가 쓰는 일상의 언어에는 분명하게 정의되지 않은 것도 많고(비트겐슈타인 등이 이런 쪽으로 노력을 하려다 실패했죠), 감정이나 기타 긴하지 않은 요소가 많이 끼어들어가기 때문에, 일상어를 도구로만 써서는 진리의 핵심에 다가가기 어렵습니다. 이런 힘든 시도를 하는 분야가 철학이고, 그 한계를 일찍 깨달은 현인들에 의해 역시 넉넉히 오래 전부터 개발된 도구가 "수학"입니다. 우리 현생 인류는 부지런히, 이 두 도구를 모두 사용하여 우리의 지적 호기심을 채우고, 우리의 생존을 위해 필요한(때로는 그 이상의) 발견과 발명을 해 내고 있습니다.

안타까운 것은, 수학의 경우 다루기가 몹시 어려운 도구라는 사실입니다. 공부 잘하고 부지런한 아이들도, 벌써 중학교 1학년만 들어가도 (-) 부호를 다루는 연산을 어려워하기 시작합니다. 그 고비를 넘긴 아이들은 고등학교만 입학해도, 제곱해서 음수가 나온다는 허수를 버거워합니다. 뿐만 아니라. 칸토어와 동시대에 살았던 여러 수학자들(일반인이 아니라 수학자들입니다)도 채 이해하지 못했던 "무한"의 개념은 또 어떻습니까. 제가 문제를 하나 내어 보겠습니다. "모든 소수(프라임 넘버)를 다 곱한 것은 짝수입니까?" 2가 끼어 있으니, 2의 배수는 모두 짝수이므로 이 문제에 대한 답은 "예"일 것 같습니다. 그러나 아닙니다. 답은 "알 수 없다"입니다. 왜? 가장 큰 소수가 무엇인지 확정할 수 없으므로, 그 소수들을 다 모아 놓고 곱한 것 역시 정체를 알 수 없습니다. 정체를 알 수 없는 것의 기우(짝홀)을 어떻게 판정하겠습니까. 이 문제는,

2, 4, 6, ... 2n, ....

이 수열이 어디에 수렴하느냐에 대한 답과 같습니다. 답은 "수렴하지 않는다"일 뿐입니다. 모든 항이 짝수라도, 그 최종항이 짝수라는 말은 못 합니다. 최종항이 아예 없기 때문입니다. 아니, 일반항이 짝수인데 어떻게 최종항이 짝수가 아닐 수 있는가? 이게 역설(패러독스)이라고 느끼는 분은, 그분 저기 그... 수학 못 하는 분입니다. "역설이 다 뭐야? 당연한 소릴" 이렇게 나와야 그게 수학 마인드 쬐끔 갖춘 이의 반응이죠.

이처럼 우리는, 일상 언어로만 문제를 내고 문제를 풀려다 보니, 우리가 뻔히 아는(알 수 있는) 문제에 대해서도 답을 틀리기 일쑤입니다. 그러나 수학으로만 문제를 표현하고, 수학적 언어로만 그 답을 내다 보면, 그런 오류에 빠지지는 않습니다(답이 꼭 나온다는 말은 아닙니다. 수학을 동원해도 안 풀리는 문제는 얼마든지 있죠). 그런데 다시, 문제는 수학이 너무 어려운 도구라서, 아무나 다 이 도구를 들고 논의의 장에 참여할 수 없다는 데에 있습니다.

왜 수학이 어려운가? 우리의 감각과 수학의 구조(혹은 요소, 언어)가 일대일로 대응하지 않기 때문입니다. 이런 경우 보통 수학을 두고. 불만 많은 이들은 "추상적"이라고 규정합니다. 하지만 어느 일상 언어보다도, 수학은 구체적이었으면 구체적이었지 추상적이지 않습니다(숫자가 추상적이라고 생각하시는 분들 있을까요? 일확천금은 추상적이지만 천만 달러는 아주 구체적입니다). 한때 칸토어, 코시 이후 발전된 여러 분야를 두고 "현대대수학", 혹은 "추상대수학"이란 이름이 붙기도 했지만, 이 명칭은 잘못된 거죠. 더 이상 "현대적"이지도 않고, "추상적"이지는 더더욱 않으니까요(요 표현은 제 말이 아니라, 제가 학교 다닐 때 어느 권위있는 교수님 말씀이고 그분 저서에도 나옵니다).

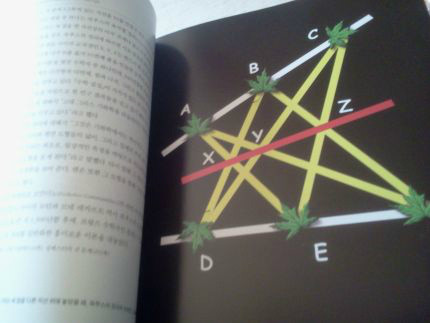

그래도, 수학은 추상적입니다. "뭔지 잘 모르겠다"는 의미에서만 추상적입니다. 그래서 이런 책이 필요합니다. 가뜩 채워진 수식이 과연 뭘 의미하느냐? n차원 벡터, 아니 n차원이란 말 자체를 모르겠다. 3차원에 차원이 하나 더 붙으면, 비슷한 그림이 연속으로 죽 붙어 있는 그런 걸 상상하면 되느냐? 그럼 5차원이면 이걸 평면(혹은 입체)에 어떻게 구현해야 하는지? 어차피 그림으로는 한계가 있습니다. 그러나 최대한, 최대한 비슷하게라도 그려 주면, 아이들이나 (이미 수학에 실패, 쓰디쓴 실패를 맛본) 어른들도, "눈 앞에 그려지는 그림 덕분에", 그 추상적이었던(사실 아니지만) 수학에 대한 "희망 있는 두번째 만남"을 기약할 수 있습니다. 어린 아이들이라서 아직 "수학과 쓰디쓴 첫번째 만남"을 안 겪은 처지라면, 마음과 두뇌에 상처 안 입게 이 책으로 "달콤한 첫 키스"를 마련해 줄 수 있습니다. 아이들 때 누구에게 거절당하고, 좌절하고 뭐 이런 아픈 경험을 하면, 항구적 뇌손상이 올 수도 있다는 말을 어느 책에서 읽은 적 있습니다. 요 책을 살포시, 사랑하는 아이들에게 갖다 펼쳐 주면, 공연한 소모적 상처로 성장 과정에서 불필요하게 낑낑거리는 일이 없을 줄 압니다.

아이들이 (싫어하지는 않더라도) 과연 좋아할까요? 정말 첫키스처럼 달콤할까요? 네, 물론입니다. 왜인지 아십니까? 아름답기 때문입니다. 아이들은 잘생긴 사람 얼굴을 보게 되면, 한동안 시선을 거기에만 고정시키고 빤히 보죠. 우리는 선입견 때문에, 혹은 체면 때문에 그러지 않습니다만, 아이들은 눈이 오염되지 않았기에 아름다운 걸 아름답게, 있는 그대로 볼 줄을 압니다. 수학이 그 방정식 뒤에, 숨겨 놓고 내처 말하지 않았던 그 오묘하고 신비스러운 구조는, 이 책에서 보시듯 인간의 상상 범위를 넘어 저처럼이나 아름다운 모양을 하고 있습니다. 이런 모습들, 이런 구상들은, 이미 어느 소프트웨어(매스매티카 같은)의 도움을 얻어 컴퓨터 화면으로 볼 수 있습니다만, 우리가 식을 입력하고 엔터를 치기 전에 PC가 알아서 서빙을 하지는 않습니다. 이 책은, 그런 멋진, 가능한 아름다운 모습들 중에 가장 유용하고 근사한 것들을, "주문하기 전에 먼저 알아서" 우리 눈 앞에 파노라마로 척 펼쳐서 보여 주고 있습니다.

* 중고등학생들에게 읽힐 때엔, 특히 "극좌표계"가 무엇인지 미리 알려 주시면 좋을 것 같습니다. 사실 지구과학 시간에 이걸 다루기 때문에 알고 있는 개념인데, 수학 책에 그 이름으로 안 나오고 연습 문제도 이를 정면으로 다룬 게 없어서인지 모르는 애들이 많습니다.