-

-

코스모스 시크릿 - 힉스입자에서 빅뱅 우주론까지

아오노 유리 지음, 김경원 옮김 / 북뱅 / 2014년 5월

평점 :

절판

아인슈타인이 처음 특수 상대성 원리를 세상에 발표했을 때, 미국의 어느 백화점에서는 매물로 나온 이 과학자의 원고를 사려는 사람들로 인산인해를 이뤘다고 합니다. 오늘날과는 달리, 첨단 물리학 이론의 발전에 일반 대중들조차 관심이 컸다는 하나의 증거가 될 수 있는 사건이었다 하겠습니다.

현대 물리학의 발전은 이제, 같은 과학자들도 조금만 주의를 소홀히하면 그 속도를 따라갈 수 없을 만큼 빠르게 진행되고 있습니다. 게다가 불확정성의 원리 발견과 코펜하겐 해석의 승리 이후로는, 물리학에서 주장하는 이론을 일반인의 상식으로 이해할 수 없는 지경까지 도달한 상태입니다. 우리가 사는 세상,태양계를 둘러싼 우주의 구조와 기원이 어떤 모습인지 궁금한 건 모든 인간이 다 마찬가지인데, 이에 대한 여러 가설, 설명이 과학자들 사이에서만의 언어, 소통으로 그친다는 건 안타까운 일입니다.

아카데미즘과 대중의 인식 사이에서 언제나 가교 역할을 해 주는 게 저널리즘입니다. 저널리즘은 또한 순수학문과는 달리 독자적인 영역과 존재 의의를 지니고 있기 때문에, 학자들도 마냥 우습게 볼 수 없는 중요한 지적 중요성을 보유하고 있습니다(이 책 중에는, 저자의 설명, 혹은 비유에 대해, 어느 일본인 저명 학자가 "엉터리!"라고 했다는 재미있는 일화도 있습니다. 물론 친분에서 비롯한 애정어린 농담으로 봐야겠죠). 거의 평생 동안 과학계 인사의 동정, 첨단 이론의 발전상만 취재해 온 아오노 유리 기자의 이 책은, 그래서 우리 독자들에게는 더욱 특별한 기대를 가지게 합니다. 기자는 학문과 그 주변 사정에 밝으며, 동시에 일반인의 감각도 존중하고 공감할 수 있어야 합니다. 커뮤니케이터의 소임은 그래서 결코 가볍지 않습니다. 그 주제가 과학이라면 더욱 더 어려운 일입니다.

이 책의 장점은, 이처럼 독자의 눈높이에서 이야기를 이어나가고 있다는 점입니다. 학자와 대중 사이의 인식 차이가 너무도 크기 때문에, 혹은 학자의 언어인 수학과 일반인의 언어가 너무도 다른 세계에서 놀고 있기 때문에, 이 이론이 뭘 말하는지 적정한 비유로 풀어 주는 과제는 참 어렵고도 중요합니다. 아오노 유리 씨는 대화체 어투, 쉬운 어휘를 써서, 어려운 내용도 최대한 대중이 알기 쉽게 도와 주고 있습니다. 더 재미있는 것은, "도대체 왜 학자들은 이런 어려운 말을 쓰는 걸까? -그 예는 위크보손, 글루온 같은 것입니다. 저자는 "약력 전달자", "강력 전달자" 같은 말로 바꿔 쓰면 얼마나 좋겠냐고 정직한 심정을 토로하는데, 우리 독자는 이런 솔직한 말에 공감하면서 책에의 몰입도를 높일 수 있죠. "아, 이분은 딴 세상에서 노는 분이 아니구나!"

첫 째 장은 가장 최근에 이뤄진 놀라운 업적, 집단 지성의 산물인 "힉스 입자의 발견"을 그 토픽으로 삼습니다. 힉스 입자와 LHC 때문에 문외한들도 대거 현대 물리학에 관심을 갖게 되었으니 당연한 일입니다. 최첨단의 성과에 대해 관심을 풀어 줘야 대중서가 제 할 일을 다하는 거겠구요. 그런데, 지금까지 한국 언론의 보도 중 가장 큰 문제점은, "힉스 입자는 우주의 탄생 기원을 설명하는 입자"라는 아주 피상적인 설명에서 단 한 치도 못 나가고 있었다는 점입니다. 엄밀하게 따지자면, 그 말도 결국 정확한 이야기가 못 됩니다(왜 그런지는 이 책을 읽다보면 알 수 있습니다).

이 책은, 힉스 입자를 설명하기에 앞서, 소립자의 종류와 속성을 하나하나 풀어 주고 있습니다. 현대 물리학은 대체로 물리계를 구성하는 기본 힘을 4개로 들어 이야기합니다. 중력, 전자기력, 강력, 약력. 그런데, "힘"은 물질 사이에서 작용을 실제로 하기에 그게 힘입니다. 작용을 한다는 건, 그 힘을 중간에서 누가 전달해 준다는 의미입니다. 무엇이 그 힘을 전달하는지 설명을 못 하면, 그 힘의 정체가 뭔지도 모른다는 고백과 틀리지 않습니다. 지금까지 전자기력과 강력, 약력은 그 구조에 대해, 그리고 (가장 중요한) 전달자의 정체에 대해 (완전히는 아니라도) 밝혀져 있었습니다.

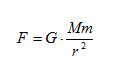

다만 어려운 건, 중력의 문제였습니다. 사실, 중력은 강력, 약력은 말할 것도 없고, 전자기력보다도 더 먼저 뉴턴 시대에 알려진 힘입니다. 그런데도 우리가 아는 건, 중력의 크기를 구하는 공식인

에 서 여태 별로 벗어나질 못했습니다. 중력은 무엇에 위해 전달되는가? 그 속도는 얼마인가? 빛과 같은 속도로 전파된다면 그 이유는 무엇인가? 왜 그렇게 약한 크기만 가지고 있나? 이에 대해 우리 인류는 뉴턴 이래 별로 나아진 대답을 얻지 못했습니다.

반 면 다른 힘들은, 소립자의 발견과 더불어 어느 정도는 해명이 이뤄졌죠. 유독 중력만 베일에 싸여 있다는 건, 어쩌면 여태 애써서 알아 온(혹은, 그렇다고 착각해 온) 다른 소립자 이론들마저 다 틀린 게 아니냐는 의심을 가지게 할 수도 있습니다. 만약 그렇다면, 물리학자들은 지금까지의 방법론을 고수할 게 아니라, 처음부터 다시 시작해야 합니다. CERN이 그토록 엄청난 비용을 들여 이번 기획을 시작한 건, 그런 절박한 이유가 잇었던 거죠. 특수한 환경에서 애써 시도해 본 결과(중력 초기 형성은 특수한 환경의 산물이었으므로), 백 퍼센트 확신은 어렵지만

중력 전달자 역할을 한다고 가정하면 잘 들어 맞을 것 같은 입자가 어렵사리 검출되었습니다.

이 이야기를 하기에 앞서, 저자는 "그럼 힉스 입자 하나만 남기고 그간 모조리 발견되어 온 소립자에는 어떤 게 있는지, 그것들의 성격은 무엇이고 서로 관계는 어떤지, 이것들을 처음 발견한 과학자들은 어떤 사람인지"에 대해 자세히 풀어 줍니다. 다른 건 다 나왔는데, 하나 빠진 조각인 힉스 입자만 여태 나오지 않고 있었다.... 우리는 책을 읽으면서, 마치 직소 퍼즐을 풀듯 자발적인 호기심을 가질 수 있습니다. 소립자의 발견 과정이 역사 책을 읽듯 시간순으로 설명되어 있어서, 여태 과학책을 암기 과목 공부하듯 외워 온 학생들에게도 도움이 될 것 같습니다.

이야기를 쉽게 풀어 주는 일은 다른 이도 할 수 있고, 심지어 더 큰 권위를 가진 과학자가 시도한 작업도 있습니다. 이 책만의 장점이 있다면, 저자 자신이 직접 만나고 대화를 나누고 취재한 그 유명한 과학자들의 개성, 매력에 대해서도 비교적 자세한 서술을 하고 있다는 점입니다. 특히 겔만은, 소립자에 대해 처음으로 "쿼크"라는 이름을 붙인 분이죠. 저자는 실제로 이 겔만을 만나서, 친분도 쌓고 많은 가르침도 들었다고 합니다. 특히 흥미로웠던 건, 저자를 처음 만날 때 "Green field!"라고 저자를 부르는 겔만 박사의 모습입니다. 아오노를 한자로 쓰면 靑(아오)野(노)인데, 이걸 영어로 옮기면 그린 필드 아니겠습니까? 겔만 박사는 일본인인 저자도 몰랐던 하이쿠를 줄줄 읊어서 빼어난 소양을 과시했는데, 사실 그런 천재는 잘난척하려고 하는 행동이 아니라 자연스럽게 나오는 제스처일 뿐이겠죠. 순만 쉬어도 교양과 지식이 나오는 경지!

이 책에서 아쉬운 건, 역자가 "양자(量子, quantum)"과 "양자(陽子, proton)을 전혀 구별하지 않고 있다는 사실입니다. 특히, 후자는 우리 물리학 용어에서는 "양성자"로 고쳐쓰고 있고, 이미 교과서에서 확고히 굳은 말인데도, 역자는 일본 용어를 그대로, 한자 병기도 없이 대로 쓰고 있어 혼란을 더합니다. 책 어느 부분에는 심지어 "양자(兩者)"까지 나오는데, 이는 우리 말로 "둘, 두 가지"로 쓰면 그만인 걸 굳이 이렇게 쓸 이유가 없죠.