-

-

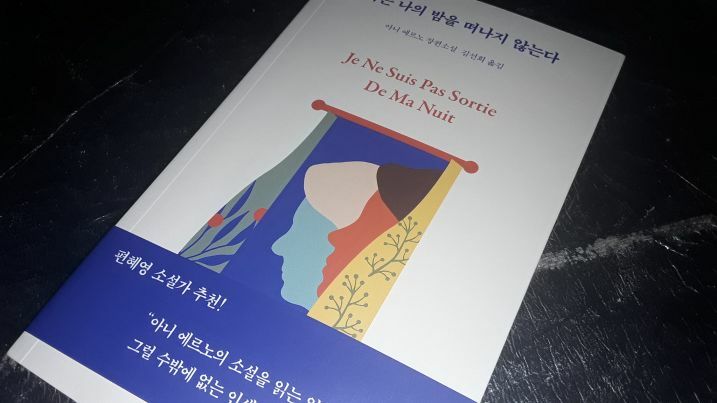

나는 나의 밤을 떠나지 않는다 ㅣ 프랑스 여성작가 소설 1

아니 에르노 지음, 김선희 옮김 / 열림원 / 2021년 7월

평점 :

언제나 자신의 실제 삶과 경험에서만 소재를 찾아 작품을 창작한다는 아니 에르노의 소설입니다. 이 작품은 주로 자신의 어머니, 치매 때문에 고생하는 어머니가 주인공처럼 등장합니다. "치매"라는 단어는 p64에나 가서야 명시적으로 나오지만 우리 독자들은 지금 어떤 상황인지, 누가 무엇 때문에 고생하고 상황을 가슴아프게 바라봐야 하는지 소설 첫 페이지를 넘기자마자 바로 눈치챌 수 있습니다.

"어머니는 이제 글마저도 쓸 수 없게 되었다. 이 편지의 글들은 마치 전혀 다른 여자가 쓴 것 같았다. (그러나) 어머니가 이 편지를 쓴 건 한 달 전의 일이었다.(p15)"

하지만 우리는 현재 정상에서 크게 이탈한 정신 상태를 보이는 그 누구라 하더라도, 정상이었을 때의 모습을 기준으로 판단하지 정상이 아닌 지금 모습을 기준으로 삼지는 않습니다. 이를테면 저 위의 문장은,

"이 편지는 어머니가 한 달 전에 쓴 것이다. 이렇게나 맑은 정신으로 자신의 생각을 자신의 스타일로 표현하던 분이었는데, 지금은 전혀 편지든 뭐든 글을 쓸 수 없게 되었다. 지금 저렇게 멍하게 계신 모습은 전혀 다른 어떤 여성 같다."

뭐 이를테면 이렇게 표현하는 게 보통입니다. 그렇지 않을까요? 그런데도 "나"는 담담히 현재의 (정상 아닌) 어머니를 기준으로 과거의 그녀가 쓴 글을 평가합니다. 그 뜻은, 이미 전의 모습이 전혀 아니지만 현재의 아픈 그 모습 그대로의 어머니를 어머니라고 그녀가 받아들였다는 것 아닐지 말입니다.

"오늘은 웬일인지 어머니를 만나러 가는 일이, 마치 나와 관련된 참다운 본성을 파악하러 가는 듯하여 퍽 만족스러웠다.(p42)"

그러니 과연 현재를 쿨하게 긍정하는 사람이라야 저런 말도 할 수 있는 것 아니겠습니까. 정상이 아닌 어머니를 수시로 당혹스럽게 목격하고 받아들이는 "수고"를 하는 과정에서 자신의 모습까지도 새로 발견하게 되는 겁니다. 내가 이런 감정을 이런 상황에서 이렇게 느끼는 사람이었구나 등등.

하지만 그녀는 여전히 확신까지는 없습니다. "어머니와 나는 일체감을 언제나 느끼고 살았는데 아버지처럼 어머니에 관한 소설도 쓸 수 있을지 의심스럽다. p42에 나오기를 아버지를 소재로 한 그 소설은 <아버지의 자리>라고 나오는데, 이것은 1983년작이며 원제는 "라 플라스" 즉 그냥 "자리"입니다. 물론 그게 아버지의 자리이겠지만.

지금 이 소설은 1983년 12월부터 1986년 4월 26일자로 끝나는 형식입니다. 그리고 이 소설은 한국어판이 번역되어 이렇게 나와 우리가 읽고 있지만 원작은 1997년에 처음 출판되었습니다. 이 점도 알고 소설, 이미 과거가 되어 버린 당시의 기록을 읽으면 좀 더 다른 느낌이 독해될 듯합니다.

꿈에서는 우리가 누구든 다 만날 수 있습니다. p32, 1984. 5, 22에서 어머니는 빅토르 위고를 만났다고 딸에게 이야기합니다. 재미있는 건 이 어머니가 꿈과 현실을 혼동하지 않고 "내가 꿈에서..."라며 명확히 분별한다는 겁니다. 이 흐뭇함이 딸의 성취와도 어느 정도 관련되어 표현된다는 게 더 흥미롭고 말이죠.

p31에서 "내가 떠나려 하자 어머니는 '가버린다구?'라며 깜짝 놀라 어리둥절한 표정으로 나를 바라보았다"는 문장이 있습니다. 나는 그저 시간이 다 되어 "떠나는 건데" 저 어머니는 그걸 "가버린다"고 받아들입니다. 가는 것과 "가 버리는 것"은 엄연히 다르죠. 여기서 잠시 이 소설 제목을 보면 Je ne suis pas sortie (de ma nuit)인데... "나의 밤을" 대목만 잠시 생략하자면 저 문장은 "나는 떠나 버리지 않았다"입니다. p171의 작가 후기에 이것이 자신의 어머니가 글로 쓴 마지막 문장이라고 나옵니다.

사람은 누구나 대상, 타자에 대해 자신이 인정하고 싶은 한계까지만 받아들이려고 합니다. 원치 않고, 이해하기 어렵고, 괴롭고, 이런 대목에 이르러서 사람은 "떠나버리려" 합니다. 그러나 저자는 Je ne suis pas sortie, 즉 나는 떠나 버리지 않았다고 단호히, 소설 제목(소설이 쓰일지 안 쓰일지도 당시에는 확신 못 했지만)에서부터 이야기하는 거죠. 시제는 복합과거로서 이미 완결된 과거에 대한 진술입니다. 어머니와는 언제나 일체감을 느끼며 살았다고 하기에, 어머니는 타자가 될 수 없고, 과거에 대한 기억을 거의 잊고 다른 사람이 된 어머니라 해도 "떠나버릴" 수가 없습니다.

"어머니가 'Annie!'라고 외치는 소리가 들렸다. 어머니가 내 이름을 부르지 않은 지도 일 년이 훨씬 지났다.(p97)" 저 말을 듣는 순간 몸의 자신의 모든 감각이 마비된 채 텅 비어버리는 것 같았다는 말이 나오네요. '아니'는 물론 아니 에르노, 이 소설의 작가 이름이자 주인공 화자입니다. 이어서 저 어머니가 하는 말은 "나도 같이 데리고 가!"입니다. 어머니는 빵과 과자가 충분하다 싶으면 치마 밑에 감춘다고 하는데(p98),작가는 여기서 식료품점에서 사탕을 여러 개 훔치던 자신의 어린 시절 모습을 떠올립니다. 수치스럽고 당혹스러운 모습을 보이건 말건 그녀는 저런 어머니와 여전히 일체감을 유지합니다. "효도, 효심"과는 또 다른 성질입니다. p134에서 어머니는 다시 말합니다. "왜 나를 데려가지 않는거니? 재미있을 텐데."

"지금 이순간 어머니에 관한 글을 쓰면서 '어머니가 살아계셨다' 등 반과거 시제를 사용하고 있지만, 오늘 불면의 밤을 지새고 나면 앞으로는 이미 완료된 사실로 대과거의 표현을 사용하게 될 것임을 깨닫는다(p149)." 담담하지만 또 슬프고, 그러면서도 희망이 엿보입니다. 떠나 보낸 건 어머니가 아니라 나 자신의 일부였습니다.

*출판사에서 제공된 도서를 받고 주관적으로 작성된 서평입니다.