-

-

피터 래빗 전집

베아트릭스 포터 지음, 황소연 옮김 / 민음사 / 2018년 5월

평점 :

책을

펼쳐들고 나서 "이게 원래 이렇게나 두꺼웠나?" 하는 생각이 먼저 들었습니다. 하긴 피터 래빗 아니라 어떤 텍스트, 작품이라도,

글자 크기와 일러스트 레이아웃에 따라 볼륨은 얼마든지 달라질 수 있긴 합니다. 그렇다 쳐도 피터 래빗 이야기는 역시 이런

버전으로 읽어야 또 제맛이구나 하는 생각, 민음사의 이 책을 읽고 확인하게 된 감상, 혹은 원칙(?)이었습니다.

피터

래빗은 물론 귀여운 토끼입니다만, 인간세상도 그렇고 적자생존 원칙이 지배하는 자연계에서 어떤 녀석이 귀엽게 생겼다고 포식자들이

그를 봐주거나 하진 않습니다. 오히려 못생긴 동물보다 이런 애들이 더 손쉬운 먹잇감(easy victim)이 되곤 하는데, 어느

학자가 "포유류의 어린 것들이 몹시 귀여운 이유는 동정심을 유발해 생존 포지션의 유리함을 도모하려는 진화상의 이유"라고 한

주장에는 그래서 동조하기가 매우 어렵습니다.

피터

래빗은 아직 모르는 것도 많고 행동과 판단도 서투릅니다. 곤경에 처하기도 일쑤이고 매번 그를 자상히 돌봐 줄 "후견자"가 곁에

있지도 않습니다. 위기에 빠지면 그만의 기지를 발휘해 무사히 벗어나야 합니다. 그러면서도 우리의 피터에게는 타고난 인복 같은 게

있는지 이런저런 시련을 겪으면서 음으로 양으로 친구들도 많이 곁에 모여드는데, 사실 평범한 우리네 인생도 다 이런 과정을 거쳐서

여기까지에나 이르게 된 겁니다. 많은 어린 독자들이 국적 불문하고 피터 래빗에 공감대를 형성하는 것도 이 때문이고, 다른 캐릭터는

다 잊어버리거나 커서 못 입게 된 옷 갖다버리듯이 스스로 "극복, 삭제"하는 게 보통인데, 유독 얘가 많은 이들의 추억과 동심

속에 뚜렷한 자리를 차지하는 건 이 때문이 아닐까 생각합니다. 왠지 뭔가 동일시가 이뤄진다는 거죠.

피터

래빗의 세계에는 유력한 피붙이들(?)도 꽤 나오는데 예컨대 "고양이에 대한 세간의 평판 따위는 전혀 개의치 않는" 버니 영감

같은 사람..이 아니라 토끼가 그 대표격이지요. 이처럼 개성 있고 흥미로운 캐릭터가 매 에피소드마다 새로 등장해서 독자의 관심을

끕니다. 이 영감님은 놀라운 솜씨를 보여서 고양이(공포의 대상이었던)를 혼내키는데 제가 주목한 건 그 직후 벤에 대해 내린

조치(?)입니다. 피터는 귀가한 후 래빗 부인에게 칭찬을 받으며, 이 래빗 부인이 "양파를 꿰어 토끼 담배 다발, 허브 다발과

함께 천장에 걸어 두었다."는 문장(p120)으로 저자(물론 액자 밖의 베아트릭스 포터 부인)는 해당 에피소드를 마무리합니다.

이런 건 일종의 트로피라고 봐야 할 텐데, 피터 래빗이 성장하면서 요런 자그마한 성취가 앞으로 내면의 자긍, 자신감을 형성하는 데

큰 역할을 하는 겁니다. 또 이런 장치, 화소들이 어린 독자들에게 어트랙션으로, 동일시 지점으로 기능하겠고 말이죠.

"말을

하는 동물" 모티브가 서양인들의 의식 중에서는 꽤 중요한 비중인가 봅니다. 예를 들어 아이작 아시모프 같은 이는 "성경에서 말을

하는 동물이 나오는 예는 딱 두 번인데.."라며 발람의 나귀를 그 중 한 예로 듭니다(나머지 하나는 낙원의 뱀). 물론 이걸

지적한 사람은 아시모프가 처음이 아닙니다. 우리 동아시아인 같으면 허황된 이야기라 해서 설화 문학 자체를 진지하게 여기지 않았고,

하물며 그 중에 말하는 동물이 몇 번 나오니 마니를 카운트하는 수고는 더군다나... 여튼 여기서 포터 여사가 "그나마 말을 하게

세팅한" 동물이 따로 있고, 그렇지 않고 끝까지 말이 없는 부류가 따로 있습니다. 주인공이 피터 래빗이니 같은 토끼 종족들은

당연히 상당수가 말을 합니다. 그러나 이들과 적대하는 애들 중 상당수는 그저 "말 못하는 괴물"에 가까운 모습이죠. "사람"은

피터 래빗의 종족에게 꽤 위협적입니다만, 여튼 책을 읽는 독자들 자체가 "사람들"이니 "말을 못한다는 세팅"으로 소외시킬 수는

없습니다.(단, 예컨대 "총 쏘는 사람"처럼 단역으로 등장했다 나가는 이들은 끝까지 말이 없습니다)

뭘

맛있게 먹다가 탈이 나면 풍미의 쾌감이 쉽사리 잊혀졌다는 유감스러움 외에, 당장의 육체적 괴로움, 친지들 앞에서 흉한 꼴을

보여야 하는 난감함, 좋은 자리를 망쳤다는 죄책감 때문에 오랜 동안 그 기억이 남을 겁니다. 더치스(Duchess)는 자신이 파이

틀(원어로는 patty pan)을 삼켰다는 걱정, 공포 때문에 지레 탈이 나는데, 나중에 의사선생이 오자 겁이 나서 "그냥 맥만

짚어 주셔도 낫겠어요." 같은 우스운 말도 합니다. 에피소드 마지막에 "펌프 아래 파이 틀이 놓여 있었는데, 맥거티(매고티.

Maggotty) 선생이 배려하여 놓아 둔 것이었다." 같은 말은 원문에 없고, 이 한국어판에서 "그야말로 독자들을 배려하여"

보충해서 삽입한 겁니다. 정황상 추측이 가능하지만 갑자기 문장이 다른 장면으로 튀면 어린 독자들은 뭐가 어떻게 되었다는 뜻인지

당혹할 수 있죠. 또, 매고티 선생은 그저 의약학 지식에만 정통한 게 아니라 진정 환자를 살필 줄 아는 인술(仁術)의 대가라는 점

우리는 알 수가... ㅎㅎ

p276을

보면 "홀쭉한 디기탈리스 사이에 마음에 드는 그루터기가 있었다." 란 문장이 나옵니다. 그루터기도 마음에 들고 아니고 처럼,

어려서는 모든 사물과 대상에 호오의 감정을 일일이 부여하는 게 또 정신의 특질입니다. "디기탈리스"는 혹시 추리소설 좋아하시는

분들은 이게 심장약의 재료이기 때문에 누군가를 티 안 나게 죽이는 설정에서 자주 등장해서 이름을 아실 텐데, 물론 피터 래빗

이야기에 섬뜩한 설정이 자주 나오긴 해도 그런 의도로 등장한 게 전혀 아님은 당연합니다. 이 식물로서 디기탈리스에 대한 설명은, 이

민음사판의 최고 강점 중 하나인 "풍부한 역주"에 딱 필요한 만큼만 잘 나와 있습니다. 영국 아이들에게는 일상의 이름인데,

그곳과 우리가 섭생이 크게 다른 만큼 많은 동식물 지칭 보통명사들이 마치 학술용어처럼 낯설게 다가올 텐데, 그렇다고 이를 유치하게

일일이 "현지화" 시키는 것도 내용 왜곡이라는 이유에서 마냥 선호할 방법은 아닙니다. 하긴 요즘 한국의 아이들이 모국인 한국의

자연에 대해서나마 어디 구체적인 이름과 생태를 잘 알기나 하겠습니까만.

p438에

보면 오소리에 대해서 각주 표기가 있길래 뭘까 싶어서 뒤로 넘어가 보았는데, 그저 종으로서 오소리에 대한 설명이었습니다.

오소리는 물론 우리가 아는 그 오소리이며 여기서 캐릭터 이름은 토미 브록입니다. 하긴 아무리 한반도 자생종 중에 오소리가 있어도

아이들이 동물원에나 가야 볼 수 있는(그나마 인기도 없는) 형편이니 책에도 주석이 달려야 하겠지요. 이 종은 badger라고

저들이 부르는데, 이 이름을 두고도 영화나 문학에서 각종 말장난(pun)이 다 있습니다.

애플리 대플리

눈은 작지만 눈치는 참 빨라!

애플리 대플리

파이를 참 좋아해! (p538)

Appley Dapply has little sharp eyes,

And Appley Dapply is so fond of pies!

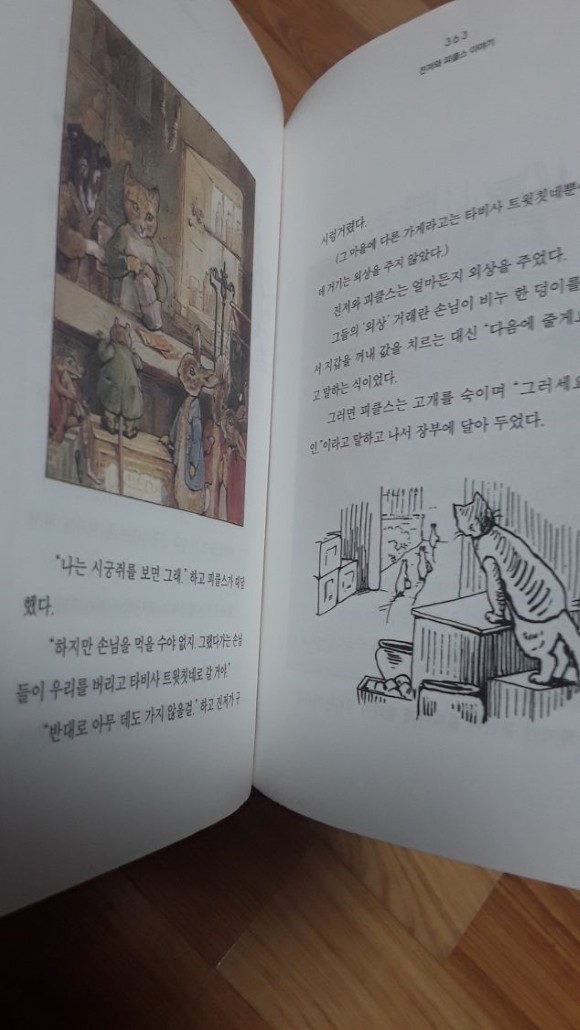

이 민음사판에는 위의 "참" 같은 단어를 볼드 고딕으로 처리했는데, 포터 여사의 원문에도 특별히 대문자를 써서 강조한 부분이 있고 민음사판은 일일이 이런 의도를 존중해서 텍스트를 처리했습니다.

세슬리

파슬리 동요(Cecily Parsley's Nursery Rhymes)도 이 책에 안 빠지고 실렸는데요. 특히 p538에는 "세

마리 눈먼 쥐" 노래 가사가 나오죠. 이것 자체는 17세기까지 기원이 거슬러올라가는 꽤 오래된 것입니다만 여튼 포터 여사의

버전으로 현대 독자들에게 더 친숙하긴 합니다. 이것의 배리에이션 중에 007 중 한 편인 숀 코너리의 <닥터 노> 맨

처음에 등장하는 "Three blind mice in a row"가 있는데, 이 곡은 킹스턴 칼립소가 부른 것입니다. 정말로

소경 노인 세 명이 눈도 안 보이면서 어딜 살금살금 잠입해 들어가는데 배경에 이 곡이 깔립니다. 나중에 알고보니 무서운

사람들이었다는 건데, 그 코믹하면서도 오싹한 분위기가 어쩌면 이 포터 여사의 동화의 그것과도 다닮았습니다. 이처럼 피터 래빗

이야기는 그 이전의 설화 전통도 충실히 계승했고, 나온지 백년이 훨씬 지난 지금은 다양한 다른 영역에 다시 파생적 영향을 끼치는

중이니, 교양을 위해 성인 독자들도 읽어 볼 필요가 있습니다.