-

-

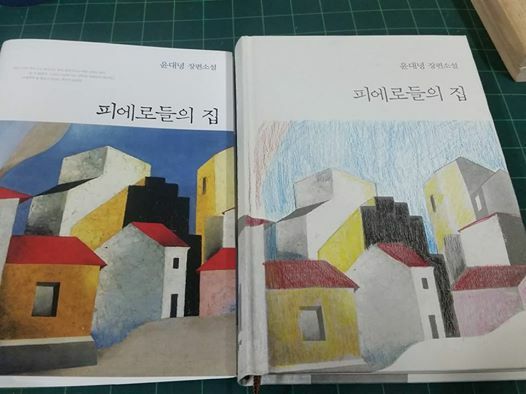

피에로들의 집

윤대녕 지음 / 문학동네 / 2016년 2월

평점 :

윤대녕의 신작 장편소설..기대가 컸다. 순전히 자의적 판단이겠지만 그와 나의 주파수가 잘 맞는다고 생각했다. 어떤 작가와 코드가 맞는다는 건 매우 흡족한 일이다. 책을 읽는다는 건 어쩌면 자신이 공명할 수 있는 주파수를 찾는 과정일거라고 늘 생각하는 까닭이다. 거기에 맞는 작가를 찾는다는 건..그래서 좋은일임에 분명하다.

오래 기다려 만나게 된 책.

기대는 한없이 부풀었고, 표지를 빤히 들여다 보다가 무의식적으로 '쓱~ 읽어보겠어요'라고 할만큼 좋았다.

마치 내 입맛을 아는 초콜릿 장인의 신작 초콜릿이 멋진 포장을 입고 내 손에 올려진 느낌..

#1. 분해된 군상

퇴락한 연극배우이자 극작가인 김명우가 아몬드 나무 하우스에 들어오며 사람들을 만난다. 거기 모인 사람들은 세상에 깊이 박혀있다 떨어져 나온 조각들이다. 우연과 인연의 루트로 재조합 된 사람들. 그들을 가족이라 부를 수 있을것인가에 대해 묻게 된다. 어떤 혈연적 연결이나 사회적 수긍이 있지 않은 다만 공간을 공유하며 교집합을 늘여가는 것만으로도 가족이라 할 수 있다면 넓은 의미의 가족일 수 있겠다. 넓고 넓어 희미한 가족일 수 있겠다. 그렇게 넓혀가다보면 가족이 아닌 대상이 있을까?

우연이라고는 하지만 직감할 수 있었다.

구성원 하나 하나의 이야기가 익숙하고 미리 그림이 그려졌다. 드라마나 소설을 너무 많이 본 탓이다.

작가는 <수년 전부터 나는 도시 난민을 소재로 한 소설을 구상하고 있었다. 가족 공동체의 해체를 비롯해 삶의 기반을 상실한 채 실제적 난민으로 살아가는 사람들이 점점 늘어나고 있다고 보았던 것이다. 이들은 근본적으로 타인과의 유대가 붕괴되면서 심각하게 정체성의 혼란을 겪는 존재들이다. 나는 이 훼손된 존재들을 통해 새로운 유사 가족의 형태와 그 연대의 가능성을 모색해보고 싶었다. 이는 삶의 생태 복원이라는 나의 문학적 지향과도 맞물리는 것이었다>라고 작가의 말에 덧댔다.

도시 빈민의 문제가 결국 도시 난민의 문제로 재구성된 것일지도 모를일이다.

나는 어쩌면 묻고 싶었는지도 모르겠다.

그들이 조각이 되고 도시난민이 되어지는 과정, 가족 공동체의 해체의 원인을 어디에서 찾아야하는가? 라고 말이다.

기대가 너무 컸다.

#2.

연극배우이자 극작가를 이야기의 중심에 두고 연극을 하듯 구성된 글은 독자를 관객으로 만든다.

도입부에서부터 다양한 소품들이 배치되기 시작한다.

고흐가 나왔고, 바흐가 나왔고, 셜리에 관한 모든 것이 나왔고, 에드워드 호퍼가 언급되고..

사실, 이 모든 것들을 알아야만 이 감성이 이해되고 공감하게 되는 것은 아니겠으나, 이것을 제대로 알지 못한다면 어떤 허영으로밖에 보여지지 않을 소품들이었다.

나의 피폐한 상상력은 난민들이 모여든 시공간이 어쩐지 이질감을 갖게 한다.

이것이 치유와 연대를 위한 어떤 예시였다고 한다면 할 수 없는 일이겠지만..

작가의 글에 일대 변화가 생긴 작품이라고 했다. 담백하게..진솔하게..

읽는 동안 나는 자꾸 그의 전작들이 눈에 밟혔다. 윤대녕이라는 이름이 갖는 지문같은 그의 이야기들의 결이 내내 아쉬웠다.

깔끔하게 떨어지는 어떤 여운. 그런것이 그리웠는지도 모른다.

낯설게 펼쳐서 애매하게 혹은 서둘러 지어버린 마무리가 아닌..

예를 들면, 그의 전작 "호랑이는 왜 바다로 갔나"를 읽고 나서 나는 이런 리뷰를 썼었다.

<(어디선가 환청처럼 혀차는 소리가 들려온다. 집중한 수업시간에 부주의한 선생의 손톱이

칠판을 긁는것과 비슷한 느낌으로..)

쯧쯧..

영빈 : 씨익 (어깨를 토닥이며 웃는다)

해연 : 씨익 (마주보고 웃는다.)>

#3. 그래서..

잘 읽히지 않았다. 나는 자꾸 아쉬워서 책을 덮었다 펼쳤다를 반복하며 종내 이상한 짓을 하게 되었다.

기껏 책 껍데기를 벗겨서 읽다가 노랑을 칠하고 파랑을 칠하고 빨강과 검정을 칠해서 겉표지처럼 만들어대는 만행을 저지르고 말았다. 집중해도 모자랄판에 딴짓이라니..

호불호가 갈릴 게 분명하다.

어쩌면 작가가 시도한 변화에 독자들의 호불호가 큰 발화점이 될지도 모른다. 어떤 질적으로의 도약을 위한..

다음에 조금 더 쫀쫀하고 윤대녕스러운 글을 기대해 보기로 한다.

극찬의 리뷰들 속에 조금 민망하기도 하지만,