-

-

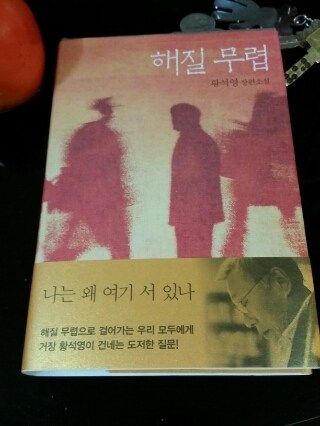

해질 무렵

황석영 지음 / 문학동네 / 2015년 11월

평점 :

<해질 무렵으로 걸어가는 우리 모두에게 거장 황석영이 건네는 도저한 질문!>

띠지의 카피를 오래도록 들여다 본다. 얼마나 깊고 아픈 질문일까? 반드시 짚어내야 할 어떤 물음..즉 다음으로 건너가기 위한 거친 물살 사이 징검다리 같은 것일까?

성공한 건축가 박민우. 어쩌면 그는 개천에서 나온 마지막 용일지도 몰랐다. 허름한 인생들이 흘러들어와 서로를 기대며 살아내는 달골. 잊었거나 잊고 싶었을지 모를 누덕누덕 기워입던 신물나는 바지 같던 기억이 문득 현실과 만나는 것이다. 우연하게 만나게 되는 기억. 그렇게 박민우는 어린 시절과 가슴 선덕이던 첫사랑의 기억, 그리고 현재의 자리를 되짚어본다.

더불어 그의 주위를 채우는 사람들의 이야기. 악착을 떨고 살아도 고달프기만 한 일상. 꿈을 포기하지 않는 것이 아름다운 줄은 알지만 포기하지 않으려니 살아내기 어려운 청춘들.

씨줄과 날줄처럼 과거와 현재가 교차한다. 차순아와 박민우. 차순아와 김민우. 김민우와 정우희. 정우희와 박민우...그리고 재명이형, 째깐이..

오랜 기억들이 책과 나 사이를 뚫고 들어온다.

상도동 산 47번지..산을 넘어가면 중앙대학교가 있었고 상도시장을 지나 좁고 울퉁거리는 오르막을 한참 걸어올라가면 커다란 공터를 지나 해안가에 모여든 게들처럼 다닥다닥 붙어있는 지붕들이 있었다. 방 하나에 부엌 하나. 대문을 열고 들어가면 한 가구가 살기에도 빠듯해보이는 곳에 대여섯가구가 모여 살고 있었다. 가재도구는 절반쯤 밖에 나와있고 가재도구만큼 많은 빈 술병들이 신발과 나란히 줄을 섰다. 집집마다 아이들이 있었지만 아이들 소리는 들리지 않았다. 조금 더 높은 곳에 철조망이 쳐진 담장 아래 모여있었으니 말이다. 한껏 거친 말투로 마치 세상을 지배하는 악당이 된것처럼 허풍을 떠는 아이들의 목소리는 공허했다. 악착같이 공부를 하던 몇몇의 아이들은 한심한 표정을 짓곤 했지만 그 역시 연민이었다. 비빌 언덕 하나 없던 아이들의 삶은 비루했고 개천에서 나는 용을 기대하는 시선들은 부담스러웠지만 당연히 감내해야했다. 아이들이 자라면서 이러저러한 사연으로, 그래봤자 먹고 사는 일이라는 공통의 내용으로 산동네를 떠나고 우리는 오래 만나지 못했다. 가끔 거기서 거친 말들을 나누던 친구가, 티비에 혹은 신문에 얼굴을 내비치기도 하고 물어물어 뜬금없는 연락이 오기도 했다.

여전히 사는게 변변치 않은 아이들도 있었고, 사는거야 거기서 거기라며 쿨하게 인정하는 친구들도 있었지만 그 아이들을 결국 만나지 않았거나 만나지 못했다.

해가 뜰 무렵의 어린 기억들은 명확한데 해가 중천에 떠있을 때 우린 서로를 마주하지도 못했고 서로를 기대거나, 혹은 우리의 부모가 살뜰하게 새끼를 보살피듯 내 새끼들이 살아갈 세상을 다듬어 놓지도 못했다. 이제 밭은 숨을 내 쉬며 붉게 물든 노을 앞에 서성이고 있다. 얼굴이 붉어진 것은 부끄러워서가 아니라 노을 탓이라고 변명하고 싶지만 아무말도 하지 않는다.

"x발, 너 처럼 못생긴 년하구 누가 연애한대냐? " 라는 말이 사실은 다른 녀석이랑 연애할까봐 걱정되서 뱉어놓은 방어벽이었음을 그 때는 알지 못했다.

말하지 않았고, 말했다한들 알아듣지 못했고, 알아들었어도 어찌할 수 없었던 수많은 고백들이 붉은 노을 사이에 번진다. 박민우의 얼굴에 차순아의 얼굴에 재명이 형은..

도저한 질문은 그랬다. 그래서 더 하고 싶은 말이 있다면? 마치 이 생의 최후변론처럼 내 삶에 '나'만이 아닌 나를 이룬 것들에 대해, 또한 누군가의 삶에 한 부분을 이루고 있을 '나'에 대해 이야기해보라는 순한 눈빛이었다. 이제 다 이야기해도 괜찮아. 그렇게 단단하게 품고 있지말고, 까마득히 잊었다고 자신을 속이지 말고, 해질 무렵이라도 해야할 말은 하고 걸어야 할 길은 걸어야지. 아직은..해가 남았으니까..

표지를 보며 작년에 읽었던 어떤 책이 떠올랐다. 흑백의 떠남이 아닌 해질 무렵의 마지막 남은 온기를 아직은 기억해야겠다고..해는 아직 남았다고..