-

-

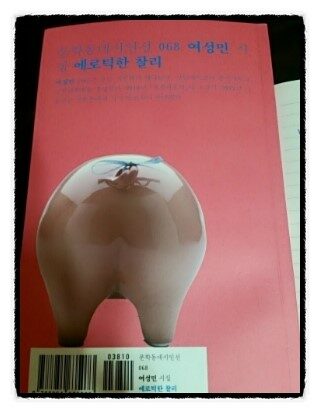

에로틱한 찰리 ㅣ 문학동네 시인선 68

여성민 지음 / 문학동네 / 2015년 3월

평점 :

가끔 제목에서부터 호기심을 부풀게 하는 책들이

있다. "야만적인 앨리스씨"같은..뭔가 음울한 제목에 한풀 꺾인 채 읽어내는 책은 언제나 제목의 맛이 따라온다.

"에로틱한 찰리" 이 얼마나 달콤한 제목인가.

핑크색 표지에..에로틱한(?) 돼지의 핑크빛 뒤태..요즘 기자들의 관용구 "아찔한 뒤태"인 것이다.

이런 설렘을 안고 시를

만난다.

달달함이 흘러 넘칠 것 같은

기대감으로...

휘리릭 넘기다 제일 먼저 눈에 들어 온 시는

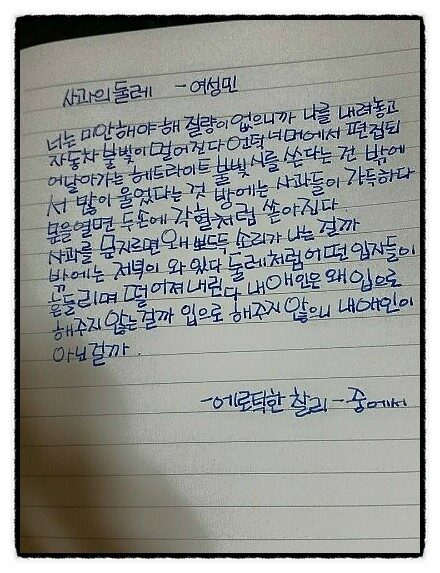

"사과의 둘레"라는 시였다.

늦은 나이에 등단을 하고 본격적인 작품활동을 한다는 시인에 대한 소개를 읽는다.

오래 곰삭은 노래가 나오겠구나..나이가 있으니 농익은 에로틱이 발현되겠구나, 기대를 갖게

된다.

오묘한 느낌이다. 사과의 둘레를 읽으며 자꾸 스산해진 것이다. "입으로 해주지 않으니 내 애인이 아닌

걸까" 이 대목을 오래 들여다 본다.

사과(apoloy)와 사과(apple)의 묘한 경계에서 서성이게 된다.

뽀드득, 밖에서 많이 울다 들어온 볼을 씻어낼 때 채 마르지 못한 울음이 뽀드득 빨갛게 운다. 질량도

없는 미안한 말들을 시뻘건 각혈처럼 쏟아져 내리는 말들을 끝내 입으로 뱉어주지 않는, 입으로 해주지 않는 그 사람은 내 애인이

아닌걸까..

사과의 지름이 클수록 그 둘레는 길어질 수 밖에 없다. 둘레가 길어질수록 입으로 하기에는 힘이 들지도

모른다. 지름을 넓히는 것은 수분이다. 밖에서 잔뜩 머금고 들어와버린 수분..

19금의 욕정이나, 남녀의 질펀한 사랑을 그렸을 것이란 생각은 이렇게 손아귀에서 빠져나가기

시작한다.

에로틱하다는 것에 대한 이해가 천박했음을 인정해야 하는 대목이다. 캐서린

하킴은 매력 자본(에로틱 자본, erotic capital)이라는 글을 내지도 않았는가.

여성민의 시는 슬픔의 오르가슴이다. 이별의 고통이

절망과 손잡고 훔쳐가 버린, 그래서 잃어버릴 수 밖에 없는 온전함과 비탄의 카타르시스이다.

어째서 이런 말장난 같은 시를 읽으며 자꾸 울컥이는가.

그 사이 사이에 숨겨진 "이별 앞에서 차마 토해내지 못했던 나의 미련과 앙금의 무게"를 만난 탓이다

보라색 톱 - 에로틱한 찰리 -모호한

스티븐 으로 이어지는

3부의 시들은 마치 이상한 나라의 앨리스처럼 괴상하기도 하고 친숙하기도 하며 그럴 법도 하지만 믿을 수 없는 이야기들을

쏟아낸다.

너는 눈이 예뻐서 굿 애프터눈 지껄이며 안식일이나 안나 같은 이름의 매니큐어를 안고

긴 문병을 간다 너의 유배와 나의 유죄에게 (p19 보라색 톰

중에서)

아버지와 아들을 관통하며 세계의 심장과 세 개의 심장을 관통하며

부드럽게 구멍을 통과하는 저 불빛은 무엇입니까

방금 떠오른 질문처럼(p26 커피와 도넛 중에서)

간절해서 간지럽습니다.(p30뱀과 핀셋 중에서)

언어들이 제멋대로 튀며 제멋대로 웃으며 제멋대로 배치된다. 사랑의 행위가 갖는 부정형과 불명확함에

순응하듯, 혹은 그것에 온몸으로 경멸하듯말이다.

이런 이야기들이 좋다. 아이의 천진한 웃음과 오버랩되는 음탕하기 짝이없는 이웃집 여자의 허벅지 같은

시들 말이다.

어느 것 하나에도 묶이지 않은, 묶지 않은 그래서 헛헛한 이야기들이 유쾌하다.

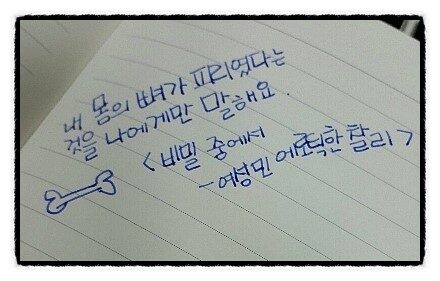

사실, 이 시집을 들고 놓지 못한 건. 각인 때문이었다.

처음 만난 한 문장.

피리였던 것이다.

사랑할 때나, 그리울 때나 하염없이 소리를 질러대는 까닭은 바로 이것이었을 것이다..

내 뼈는..그렇게 끝없이 노래를 불러대야 하는 것이었다.

에로틱한 찰리를 넘길 때마다 손가락이 떨리는 경험을 자주 한다.

깜깜한 밤에 찰리도 톰도 아닌 스티븐의 입술을 찾듯이 말이다.

다른 곳에 닿으면 안돼..스티븐의 입술로 방향을 정했으니까. 다른 곳에 닿으면

반칙이야.

질량도 없는 사과의 둘레를 끝도 없이 돌아야 해.

애인도 아니면서...