-

-

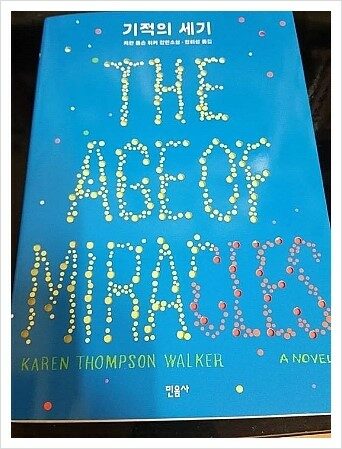

기적의 세기

캐런 톰슨 워커 지음, 정회성 옮김 / 민음사 / 2014년 9월

평점 :

품절

#1. 공통분모

어릴 때 그랬다. 방학식을 하는 날이면 방학숙제가 빼곡히 적힌 가정통신문을 보며 방학때는 시간이 천천히 갔으면..하는 바람을 품기도 했다.

일단 학교를 안가도 된다는 여유로움과 아침부터 놀아도 된다는 즐거움 사이를 비집고 들어오는 숙제의 부담은 즐거운 시간을 하나도 빼앗기고 싶지 않다는 간절함과 이어졌고 포기할 수 없다면 시간을 늘이는 수 밖에 없다고 생각했던 까닭이다.

하루가 24시간이 아니라 36시간이나 40시간쯤 되면 얼마나 좋을까? 친구랑 더 오래 놀 수 있고, TV도 더 많이 볼 수 있고, 늦잠을 오래오래 잘 수 있으니 말이다.

그 철없던 바람이 현실이 된다면 어떨까?

살아오면서 누구나 한 두번쯤은 이런 생각을 해보았음직히다. 사랑하는 이와 헤어지고 싶지 않을 때, 돌아올 수 없는 먼 길을 가는 사람을 배웅할 때, 어른이 될 준비가 안되었을 때...등등

이 책의 내용을 간략하게 적어낸 서평들을 보면서 낮은 탄성을 질렀던 것은, 이런 생각이 특별하지 않았다는 것을 깨달았기 때문이다.

시간을 거슬러 올라가거나 미래로 향하는 타임머신이 나오는 글이나, 자고 일어났더니 미래에 와있다거나, 혹은 시간이 멈추어버린 순간의 이야기들은 때때로 접해보긴 했지만 시간이 조금씩 늦어진다는 건..어떤 의미일까? 궁금했다.

시간이 느려지면 좋겠어. 라고 생각한 것이 "나" 뿐만이 아니었으며 "나쁜"마음도 아니었다는 공통분모를 확인하고 책을 펼쳐본다.

#2.

어느 날부터인가 시간이 조금씩 느려지기 시작한다. 해가 뜨고도 남았을 시간인데 한낮이나 되야 해가 떠오른다. 지구의 자전이 조금씩 느려진 것이다. 사람들은 이를 '슬로잉'이라고 불렀다.

특별한 것도, 특별할 것도 없는 열한살의 소녀 줄리아와 그의 가족들 역시 지구라는 공간에 존재하고 있으므로 슬로잉으로부터 비껴갈 수 없다.

사람들이 정해놓은 한시간은 60분, 하루는 24시간, 일주일은 7일, 한달은 30일, 일년은 12달의 의미가 모호해지기 시작한다.

조금씩 느려지는 시간들은 며칠씩 낮이 이어지고 며칠씩 밤이 이어지는 상황에 이르른다.

시간이 느려짐과 동시에 중력도 변화하기 시작한다. 더 강력한 중력이 작용한다. 일조량을 맞추지 못하니 식물들이 말라가고 식물을 먹이로 삼는 작은 동물들이 죽어가고, ..

연쇄적인 생태계의 파괴가 이어진다.

수천년,혹은 수만년 익숙해진 "하루"라는 싸이클이 붕괴되고 있는 것이다.

자연의 변화에 맞게 진화해 온 인류,혹은 인류를 둘러싼 모든 환경들이 맞게 되는 파괴의 시간인 것이다.

당황스럽지 않을 수 없는 상황에서 사람들이 느끼는 것은 '공포'이다. 지구의 종말이 찾아올까? 우리는 살아남을 수 있을까?

저마다 이 공황상태를 벗어나기 위해 안간힘을 쓴다. 종교적인 대안을 따라 움직이거나 생필품을 쌓아두거나 하는 식으로 말이다.

지구 밖의 어디쯤에서 내려다보고 있으면 느려진 지구 위의 생물체들이 아주 빠르게 집단 이동하거나 집단 페사하고 있지 않았을까?

전쟁 중에도 꽃은 피어났다.

슬로잉의 재앙 속에서도 아이들은 자라기 시작했다. 이전의 시간들 속에서 익숙하게 지냈던 시간이 아닌, 폭력적이기까지 한 시간을 살아내기 시작한다.

성장을 하고, 사랑을 하고, 이별을 하며 위로를 하고 상처를 주고 보통의 아이들이 자라듯 그렇게 성장한다.

물리적 환경의 변화 속에서 사람들의 정서적인 부분도 침해되고 불안하게 흔들리지만 그럼에도 불구하고 서로를 끌어안으며 살아낸다.

그 삶의 질이 어떠했는가보다 그 삶의 가치가 어떠했는지를 물으며 말이다.

"존재함"

온전히 그 시간을 살아내고 있었던 사람들과 줄리아의 이야기가 조근조근하게 그려진다.

#3. 표지

표지가 독특하다. 파란 표지 위에 송송 구멍이 뚫려있다. 커버를 벗기면 여자아이의 옆모습이 그 밑에 있다.

마치 행성들의 군집처럼 노랑과 오렌지색으로 점점이 찍힌 제목과 구멍들을 손끝으로 문질러보면 그 느낌이 좋다.

우주를 표현하고 싶었던걸까?

비밀스럽게 감추어진 저 여자아이는 아마 줄리아일지도 모르고, 나와 내가 아는 사람들일지도 모르겠다.

환경의 무자비한 변화 속에서도 어떻게든 살아낼 가치가 있는 '사람'의 존재에 대한 희망을 표현한건지도 모르겠다.

책상위에 던져놓고 슥슥 표지를 문지르는 것이 재미있다. 오톨도톨한 느낌..밋밋하지 않은 시간들이 그 사이에 끼여있는것 같다.

#4. 그래서.

어쩌면 황당한 이야기처럼 보일지도 모르고, 뭔가 공포에 휩싸여 어쩔줄 몰라하는 인간 군상의 이야기처럼 느껴질 지도 모르겠다.

하지만, 파란 표지가 보여주는 것처럼 단지 '절망'만은 아닐 수도 있다는 것이다.

누구나 한번쯤 시간을 늘이거나 줄여보고 싶다는 생각을 할 때가 있다. 하지만 그것이 얼마나 부질없는 일이며, 사소하게 생각되는 작은 변화가 가지고 오는 파괴적인 상황에 대한 우려까지 하고 있는가 되묻게 되는 것이다.

여름 장마철..

한 사나흘 비가 내리면 우울감에 몸서리를 치는 연약한 존재임을 고백해야 한다. 그렇게 변화한 환경에 휘둘리는 여린 존재이지만, 어쨌든 주어진 시간을 충실히 살아내려는 의지가 있다면

그 때, 그 곳에 있었음을 자랑스러워해도 될것이라는 생각이 들었다.

열악한 상황에서 만나는 소중함의 의미. 간절함의 의미. 그 의미들이 어떻게 사람을 키우는지도..

"그 말을 잊지마, 알았지? 인생에는 흑백으로 나뉘지 않는 것도 있어." (p360)

이윽고 두 아이는 젖은 시멘트에 손가락을 찔러 넣고 지극히 단순한 진실, 그러니까 이름과 날짜 그리고 이 글을 새겼다. 우리는 이곳에 있었다. (p378)

|