-

-

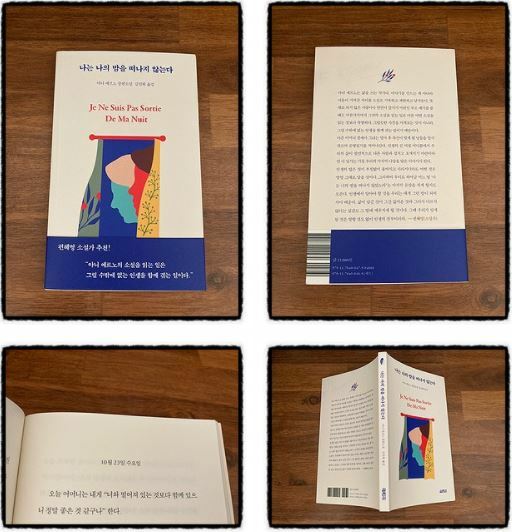

나는 나의 밤을 떠나지 않는다 ㅣ 프랑스 여성작가 소설 1

아니 에르노 지음, 김선희 옮김 / 열림원 / 2021년 7월

평점 :

몹시 가슴이 아팠어요.

제가 상상하는 가장 최악의 상황을 보여주는 이야기인지라 더욱 감정이 고조되었던 것 같아요.

치매에 걸린 어머니, 그 곁을 지키는 딸.

<나는 나의 밤을 떠나지 않는다>는 아니 에르노의 장편소설이에요.

아니 에르노(Annie ERNAUX, 아니 뒤셴느 Annie Duchesne)는 프랑스 작가이며, 자전적인 소설로 등단하여 갈리마르 Quarto 총서에 생존하는 작가로는 최초로 편입되었다고 하네요. 2003년 자신의 이름을 딴 아니 에르노 문학상이 탄생했다고 하니 현대 프랑스문단의 대표적인 작가라고 할 수 있어요.

이 작품에 대해 작가는 다음과 같이 이야기하고 있어요.

"당시 나는 경악과 혼란을 겪는 가운데 이 글을 썼고 쓰인 상태 그대로 이 일기를 넘겨줬다.

나는 추호도 어머니 곁에 있었던 순간들을 수정해서 옮겨 적고 싶지 않았다.

그 순간들은 시간의 흐름을 벗어난 순간 - 아니면 짤막하게 되찾았던 유년시절의 한순간쯤으로 생각해도 좋을 듯 하다

- 오로지 '이분은 내 어머니이시다'라는 생각 외에는 다른 모든 것을 망각하며 지냈던 순간들이었다.

... 어떤 경우에도 이 일기를 양로원에서의 장기체류에 관한 객관적 증언으로 읽지 말 것이며 하물며 어떤 고발로도 읽지 말고

(간병인 대부분이 정성스런 헌신을 보여주었다)

오로지 고통의 잔재로서 읽어주길 바란다.

'나는 나의 밤을 떠나지 않는다'라는 말은 어머니가 글로 쓴 마지막 문장이다."

- 1996년 3월 , 아니 에르노 (170-171p)

몇 달 전, 친구의 어머니가 돌아가셨어요. 너무 이른 나이에 치매 진단을 받고, 꽤 오랫동안 병원이 아닌 집에서 돌봄을 받으셨어요.

몸 상태가 많이 악화되어서 요양 병원에 입원수속을 밟아놓았는데, 입원 전날에 본인의 침대에서 눈을 감으신 거라고 해요. 가족들은 병원이 아닌 집에서 어머니를 떠나보낼 수 있어서 다행이라고 하더라고요. 아마도 요양 병원이 어떤 곳인지 한번이라도 방문을 해본 사람이라면 어떤 의미인지 이해할 거예요.

저자의 말처럼 요양 병원의 의료진과 간병인들에 대한 묘사 때문에 편견이나 오해를 가져서는 안 되겠지만 아무래도 치매 노인 환자를 대하는 간병인의 모습을 편하게 볼 수만은 없는 것 같아요. 그만큼 어렵고 힘든 일이기 때문에, 직접 겪어봐야만 이해할 수 있는 문제인 것 같아요.

이 책은 누구나 읽을 수는 있지만 모두가 이해하기는 어려울 수 있어요. 치매라는 질환에 대한 이해, 부모와 자녀의 현실적인 관계 등을 고려할 수 있는 연령대가 아니면, 아마도 중도에 책을 덮을지도 모르겠네요. 공포영화보다도 더 무서운 현실을 목격하게 될 테니까요. 늙고 쇠약해진다는 건 그리 유쾌한 일은 아니어도 견딜 수는 있어요. 하지만 늙어서 치매에 걸린다는 건 인간의 존엄성을 잃는, 가장 끔찍한 일인 것 같아요. 더군다나 나의 어머니가 변해가는 모습을 바라봐야 하는 심정이란...

사랑하는 나의 어머니가 더 이상 어머니처럼 느껴지지 않는 상실감과 돌이킬 수 없다는 좌절감 그리고 죄의식까지 저자는 있는 그대로 써내려갔어요. 겪어본 적 없는 일이지만 이 책을 읽는 동안 고스란히 전해져서 힘들었어요.

저자의 어머니가 잠시 정신을 차렸을 때, "아니 Annie !"라고 딸의 이름을 부르는 장면과 휠체어에 앉은 어머니가 불현듯 딸을 안아주는 장면에서 울컥했어요.

어머니가 남긴 마지막 문장을 되뇌며... 아마도 어머니는 자신의 상황을 받아들였던 게 아닐까요, 그 밤을 떠날 수 없다는 걸 알았으므로.