-

-

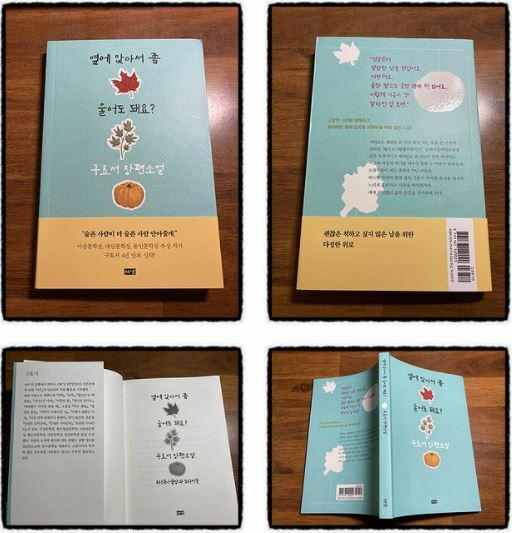

옆에 앉아서 좀 울어도 돼요? - 파드득나물밥과 도라지꽃

구효서 지음 / 해냄 / 2021년 5월

평점 :

어떤 연고가 있는 것도 아닌데, 뭔가 정감가는 장소가 있어요.

강원도 평창의 어느 펜션.

주인이 넓은 땅을 일궈 멋진 정원을 만들고, 예쁜 펜션도 지었대요.

몇 번 방문한 게 전부인데도 그곳을 떠올리면 기분이 좋아져요.

지금도 가보고 싶은 곳을 꼽으라고 하면 여기예요. 아름답게 기억할 수 있는 곳.

만약 그곳이 사라진다고 해도 제 마음 속에는 늘 좋았던 곳으로 기억될 것 같아요.

"평창군 방림면 계촌리 2383. 앞에도 산 뒤에도 산이었다." (12p)

유일한 연결고리, 평창에 위치한 펜션이라는 이유만으로 난주 씨의 '오베르주 애비로드'(펜션 이름)가 처음부터 마음에 들었어요.

난주 씨는 오베르주 애비로드의 주인이자 유리의 엄마예요. 유리는 여섯 살 될락 말락 한 다섯 살 어린아이인데, 아빠는 없어요. 펜션 이름은 외국 느낌이 물씬 풍기지만 실제로는 소박한 식당을 갖춘 작은 숙박시설이에요. 난주 씨가 손님들에게 내놓는 음식은 호박고지, 시래기무침, 돼지고기활활두루치기, 곰취막뜯어먹은닭찜 같은 한식이에요. 음식 솜씨가 워낙 좋아서 손님들의 입맛을 사로잡았어요.

지금 묵고 있는 손님은 부부 두 커플이에요. 서령 씨와 이륙 씨, 정자 씨와 부르스.

이 소설은 애비로드에 머물고 있는 정자, 서령, 유리를 통해 각자의 사연을 들려주고 있어요. 잔잔하고 평온한 일상의 모습이지만 그들의 이야기는 퐁당퐁당 강물에 던진 돌멩이마냥 마음을 일렁이게 하네요.

"나......"

"말해. 뭔데?"

"받아들이기로 했어."

"받아......들인다고?"

"받아들일 거야, 무덤."

"아......"

"정말야, 받아들일래." (190p)

책을 덮고나서 머릿속에 맴도는 단어가 '무덤'이었어요. 도대체 누가 왜 무덤을 받아들이는 거냐고, 구구절절 설명하진 않을게요.

왜냐하면 그 무덤에는 여러 가지 의미와 숨겨둔 마음이 있기 때문이에요. 처음엔 거부감이 컸던 무덤의 존재였는데, 사연을 알고나니 모든 게 다 수긍이 갔어요.

그래, 그럴 수밖에 없구나... 저 역시 그들의 마음을 받아들이게 되었어요.

누구도 피할 수 없는 죽음이지만 모두가 피하는 것이 죽음에 관한 이야기일 것 같아요. 아마도 무덤은 죽음을 필연적으로 떠올리게 만드니까 대부분 꺼리기는 마음이 클 것 같아요. 근데 그 무덤이 사랑하는 사람의 것이라면 어떨까요. 혹은 나로 인해 죽음을 맞은 사람의 것이라면.

한 사람은 그걸 알았고, 또 한 사람은 전혀 몰랐어요. 그러니 알고 있는 한 사람이 넌지시 말했어요. 우리 무덤이라는 말 대신에 다른 말을 써볼까. 산소, 그냥 산의 어떤 곳이라는 뜻이니까 산소라고 말하자고.

"산소로 하자." (42p)

그걸로 끝. 그들은 더 이상의 말을 덧붙이지 않았지만, 이 말을 듣는 순간 우리가 숨을 쉬는 공기인 산소가 떠올랐어요.

아이러니하게도 죽음의 증표와도 같던 곳이 삶의 상징과도 같은 의미로 바뀐 느낌이었어요. 아마 그의 숨은 의도였다고 생각해요. 그는 언어에 예민한 사람이니까.

사랑은 기쁨과 동시에 슬픔을 안고 있어요. 사랑하고 있는 사람이라면 마음을 단단히 먹어야 해요. 기쁨은 언젠가 슬픔이 될 것이고, 그 슬픔은 다시 사랑으로 버텨낼 거라고요. 애비로드 펜션의 여섯 사람은 느긋하게 자연을 즐기며 난주 씨의 맛있는 음식으로 힐링하고 있지만 각자 어쩔 수 없는 슬픔을 품고 있어요. 슬픔의 크기는 비교할 수 없으니, 슬픈 사람이 더 슬픈 사람을 안아준다는 건 사랑이겠지요.

<옆에 앉아서 좀 울어도 돼요?>는 슬픈 사람을 꼬옥 안아주는 이야기예요. 그래서 슬픈 이야기가 아니라 사랑 이야기라고 기억할 거예요. 아름다운 추억의 펜션처럼.

[출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다.]