-

-

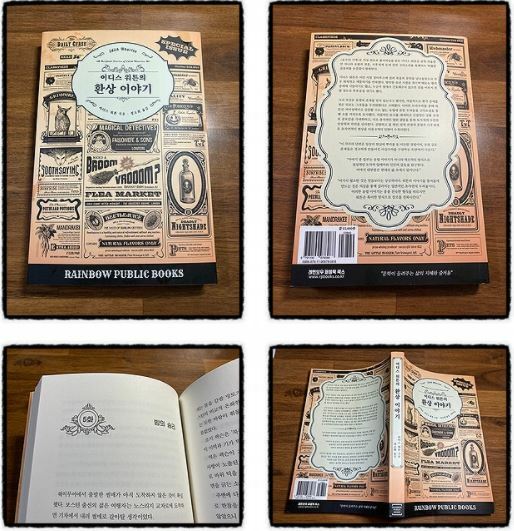

이디스 워튼의 환상 이야기

이디스 워튼 지음, 성소희 옮김 / 레인보우퍼블릭북스 / 2021년 3월

평점 :

겁도 없이, 너무 쉽게 이 책을 펼치고 말았네요.

우선 이디스 워튼에 대해 너무 몰랐다고, 순순히 인정해야 할 것 같네요. <순수의 시대 The Age of Innocence , 1920)로 여성 최초 퓰리처상을 수상한 미국 작가라는 사실 이외에는 아는 바가 없었어요. <순수의 시대>는 위시리스트에 담아두고 아직 읽어보진 않았으니, <이디스 워튼의 환상 이야기>가 제가 만난 첫 작품이네요.

와우, 짜릿하네요.

단숨에 내리꽂는 한 방의 짜릿함이 아니라 서서히 스며들다가 어느 순간 온몸이 짜릿해지는 느낌이랄까.

다만 그 환상적인 짜릿함의 결정체가 공포감이라는 게 반전인 것 같아요.

<이디스 워튼의 환상 이야기>에는 모두 여덟 편의 이야기가 실려 있어요.

각각의 이야기는 별개의 내용인데도 묘하게 닮은 구석이 있어요. 첫 번째 이야기 <시간이 흐른 후에야>를 읽고나면 나머지 이야기들도 기묘하게 연결된 느낌을 받게 될 거예요. 메리와 에드워드 보인 부부는 잉글랜드의 시골집을 찾고 있었고, 앨리다 스테어가 링 저택을 소개했어요. 완전 불편하고 낡은, 구시대 유물 같은 링 저택이 보인 부부의 마음에 쏙 들었어요. 그런데 스테어가 링 저택의 단점들을 늘어놓다가 마지막으로 치명적인 단점을 말했어요. 바로 유령의 존재. 에드워드는 코웃음을 쳤지만 메리는 편하게 웃지 못했어요.

"링의 그 집에는 유령이 없나?"

"오, 하나 있어, 물론. 하지만 너희는 절대 모를 걸."

"절대 모를 거라고? 사람들이 모르는데 어떻게 유령이라는 거야?"

"유령이 있긴 있는데, 아무도 그게 유령이라는 걸 모른다고?"

"글쎄, 어쨌든 나중에 가서야 안대."

"나중에 가서야?"

"한참... , 오랜 시간이 지난 후에야." (8p)

평소에 기묘하고 신비한 공포물을 즐기는 편이지만 유령의 존재를 믿느냐고 묻는다면 말하기가 어려워요. 그건 믿음의 문제가 아니라 제어할 수 없는 본능적인 공포라서, 상상만으로도 머리털이 쭈뼛서고 소름이 돋기 때문이에요. 어릴 적에 어둠을 무서워했던 것처럼. 그 어둠 속에서 뭔가 무시무시한 것이 튀어나올까봐 가슴을 졸이며 이불을 뒤집어썼던 기억이 있어요. 나중에 좀더 컸을 때는 그 어둠이 나에게 전혀 위협이 되지 않는다는 사실을 깨닫고 상상 속 공포감을 짜릿하게 즐기게 된 것 같아요.

만약 이 책 속에 나오는 이야기를 직접 겪는다면 공포감을 즐긴다는 식의 여유는 절대 부리지 못할 거예요.

수상쩍게 여겼던 것들을 곰곰이 생각해보면 불길한 기운이 스멀스멀 차 오르고, 뭔가 감춰진 게 있을 것 같다는 의심을 품게 돼요. 저마다 에피소드는 다르지만 주인공이 겪는 불안과 공포감만큼은 서로 비교하지 못할 정도로 똑같이 강렬한 것 같아요. 어쩜 이런 미묘한 감정들을 교묘하게 자극하는 건지 감탄하며 읽었네요.

결국 가장 놀라웠던 건 환상 이야기를 쓴 이디스 워튼인 것 같아요. 궁금해서 그녀를 검색했더니 사진 속 표정이 너무 슬퍼 보여서 놀랐어요. 여성이 작가의 삶을 추구하기 어려운 시대에 태어나, 원치 않는 결혼으로 불행했고, 평생 심각한 신경쇠약 증세를 앓았다고 하니 너무나 안타까웠어요. 작가의 고통과 번뇌로 빚어낸 작품들이었네요.