-

-

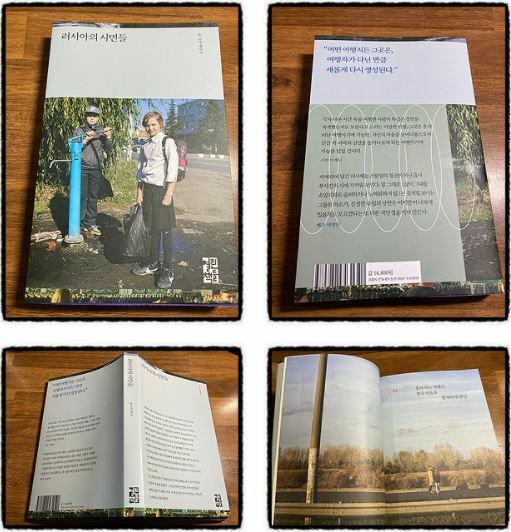

러시아의 시민들

백민석 지음 / 열린책들 / 2020년 12월

평점 :

<러시아의 시민들>은 백민석 작가님의 러시아 여행기예요.

제목이 특이하다고 생각했어요. 왜 시민들이 등장하지?

이 책을 다 읽고나니 알 것 같아요. 단순하게 보자면 이 책속에는 러시아 곳곳에서 찍은 시민들의 사진이 다량 수록되어 있어요.

첫 장부터 저자는 스스로에게 던졌던 질문으로 시작하고 있어요.

여행을 할 것인가 관광을 할 것인가, 여행 에세이를 쓸 것인가 여행 가이드북을 쓸 것인가.

저자의 답변은 다음과 같아요.

"혼자 하는 여행은 결국 마음과 함께하게 된다." (16p)

이 책은 혼자 떠난 러시아에서 만난 시민들의 모습을 사진으로 만날 수 있어요.

어떻게 이 많은 사람들의 사진을 찍을 수 있었을까요. 놀랍게도 러시아 시민들은 사진을 찍어도 되느냐는 물음에 늘 미소로 답했다고 해요. 저자가 가본 어느 나라 사람들도 이들보다 더 친절하지 않았다고요. 어떤 나라에서는 사진을 찍는 것 자체에 대해 거부감을 표현하는 곳도 있는데, 러시아에서는 그런 제약이 없었다는 게 신기해요.

거리 사진에는 역사와 미학뿐 아니라 나름의 윤리가 있다고 해요. 사진가는 셔터에 손가락 끝을 얹는 매 순간마다 눌러도 되는 순간인지 아닌지 판단을 내려야 하는데, 그런 판단의 하나가 다른 사람의 불행에 카메라를 들이밀지 말라는 것이라고 해요. 타인의 불행을 구경거리로 삼아서는 안 된다는 기준은 오래된 것으로, 현대 여행 가이드북의 원조로 알려진 칼 베데커가 이미 20세기 초에 관광객들의 행동 기준을 세웠대요. 사전에 예약을 하고, 시끄럽게 굴지 말고, 모욕적인 말을 삼가고 등등에 여행자들은 거지 사진을 찍어서는 절대로 안 된다는 주의도 들어 있었대요. 이 부분은 여행을 하는 사람이라면 꼭 지켜야 할 내용인 것 같아요.

다행히도 저자가 러시아에서 찍은 시민들의 모습은 모두 미소 짓고 있어요. 단 한 장만 삐고.

바로 책표지 사진인 두 어린 친구는 웃지 않아요. 햇빛이 너무 강해서였을까요, 아니면 자기들 방식으로 웃고 있었던 걸까요.

중요한 건 옴스크의 빈민가를 배경으로 한 이 미소 없는 사진이 저자의 러시아 여행에서 가장 독특하고 사랑스러운 사진이 되었다는 거예요.

러시아의 미술관들이 미지의 보물 창고라는 걸 처음 알게 되었어요.

시베리아 도시들의 미술관뿐 아니라 이르쿠츠크의 수카초프 미술관은 상트페테르부르크나 모스크바의 국립 미술관 못지않은 수준 높은 러시아 회화 작품들을 만날 수 있대요. 러시아의 미술관들은 나이가 지극한 분들이 전시실을 지키고 있는데 그 할머니들의 활약이 대단한 것 같아요. 러시아로만 설명하는데도 기어이 필요한 내용을 다 전달한다고요. 러시아에서는 겉옷을 벗어야 하는 곳이 많은데, 박물관이나 극장, 미술관에서는 겉옷을 벗어 맡기지 않으면 입장 불가인 곳들이 있대요. 노보시비르스크의 국립 미술관에서 표를 끊고 전시실로 가려는데, 할머니가 앞을 막더니 겉옷을 가리키며 벗어 맡기라고 했대요. 근데 그날은 날이 푸근해서 셔츠는 벗고 내복 위에 패딩을 걸치고 나간 터라 벗을 수 없다고 사정을 했대요. 결국 할머니를 비롯한 미술관 직원들에게 일일이 패딩 속에 수줍은 검은 내복을 보여 준 뒤에야 특별히 허락을 받았대요. 관람을 마칠 때까지 잔소리를 하는 할머니들은 계속 나타났고, 관람을 마치고 나갔더니 젊은 커플이 저자를 바라보며 낄낄거렸다고. 그만큼 러시아 미술관에는 그림을 감상하는 시민들이 우리나라보다 훨씬 많다고 하네요.

예카테린부르크에 도착한 아침은 몹시 추웠는데, 호텔을 찾느라 고생을 했지만 행인의 도움을 받을 수 있었대요. 청소하는 아주머니는 하던 일을 잠시 멈추고, 저자를 호텔 프런트 데스크까지 데려다주었대요. 도착한 시각은 정오. 체크인 시간이 오후 2시였고 보통의 경우라면 짐을 내려 놓고 로비에서 기다려야 하는데, 프런트 직원이 저자를 훑어보더니 객실을 안내해주더래요. 그때까지 다닌 러시아 호텔 열한 곳 중 체크인 시간을 앞당겨 준 곳은 한 곳도 없었는데 어떻게 된 걸까요. 객실로 들어가 짐을 풀다가 거울을 보고는 어째서 아침부터 러시아인들이 그처럼 친절했는지 알게 되었대요. 한달 넘게 자르지 못한 머리는 흐트러져 있고, 얼굴을 얼어붙어서 콧구멍 아래로 말간 콧물이 흘러내린, 그야말로 꾀죄죄하고 불쌍한 몰골이었다고. 그때 프런트 직원이 문을 두드렸고, 그러고 보니 숙박부에 아직 여권도 등록하지 않은 상태였던 거예요. 직원은 저자가 한숨 돌리며 씻고 나오길 기다렸던 거예요. 와우, 따스한 배려!

상트페테르부르크는 도스토옙스키의 도시라고 해요. 『죄와 벌』은 소설이지만, 인물이나 배경은 도스토옙스키가 살던 상트페테르부르크의 실제 빈민가를 모델로 삼고 있어서, 『죄와 벌』의 주인공 라스콜리니코프가 살았던 집이나 전당포 노인의 집을 찾아볼 수 있대요. 이미 전 세계 도스토옙스키 독자들이 일종의 게임처럼 집을 찾아서 사진을 찍어 SNS에 올리면서 즐긴다고 하네요. 언젠가 문학기행으로 이곳 이야기를 들은 적이 있는데, 저 역시 가보고 싶어요.

페트로파블롭스크 요새는 도스토옙스키가 감금되었던 곳인데 지금은 요새 자체가 관광지가 된 섬이라고 해요. 이 섬에는 바스티온 감옥 박물관도 있어서 수용자 명단에 고리키와 트로츠키도 있고 각 거실마나 수감됐던 러시아의 정치범들을 소개하는 초상 사진이 붙어 있대요. 저자는 이날 요새 입구에서 통합권을 사서 감옥 박물관에 찾아갔다가 문이 닫혀 있어 관람을 포기했었대요. 그러고 다른 곳을 둘러보다가 돌아왔더니 닫힌 줄 알았던 문에서 단체 관광객들이 줄줄이 나오더래요. 이날 이후로 러시아 어디를 가든 문이 닫혀 있으면 일단 손잡이를 잡고 흔들어 봤대요. 그렇게 들어간 박물관과 성당 갤러리들이 꽤 된다고 하네요.

저자가 러시아의 멋진 풍경보다 시민들에게 초점을 맞춰 사진을 찍은 것도, 마음의 문을 여는 열쇠가 아니었나 싶어요.

시민들에게 사진을 요청했기 때문에 그들도 카메라 앞에서 환한 미소를 보여줬던 거라고.

물론 저자가 겪은 일화들만 봐도 러시아 시민들은 대부분 잘 웃고 다정한 사람들인 것 같아요. 아름답고 이국적인 풍경과 건축물, 여러 관광 명소도 좋아 보였지만 그 공간에 있는 사람들이 더 좋았던 것 같아요. 혼자 떠난 여행이라지만 그 여행지에서 만난 수많은 사람들, 그들의 따스한 마음이 함께 했던 여행인 것 같아요.