-

-

내가 백년식당에서 배운 것들 - 세월과 내공이 빚은 오리진의 힘

박찬일 지음, 노중훈 사진 / 인플루엔셜(주) / 2021년 2월

평점 :

진지하게 말해서 식당의 나라라고 불리는 이곳에서 태어난 것을 난 행복하게 여긴다. 세상에 산해진미가 많이 있지만, 단지 우리나라에서 만들어진 음식만으로도 인생이 풍요롭다는 것을 느끼니까. 그만큼 내가 삶의 발자국을 찍어오는 여정 내내 음식과 맛이라는 것은 그 지분이 매우 크다고 볼 수 있다.

비록 값비싼 음식이 아닐지라도, 혼자이면서도 맛에 집중할 수 있는 동안 가볍게 먹는 순대국밥, 좋아하는 이들과 술잔을 기울이며 함께하는 고깃집, 뜻깊은 날 가족끼리 교외로 나가 웃음꽃을 버무려 먹는 냉면 맛까지. 맛도 맛이지만, 그 순간 처해 있던 나의 상황과 누군가 함께 했던 특별한 순간이 어떤 유일무이한 공간과 함께 추억으로 머릿속에 남았다.

그 공간은 원래 맛있는 식당이었을 수도 있고, 평범했지만 때마침 주방장이 자신 있어 하는 안주여서 그랬을 수 있고, 적당히 허기진 뱃속을 달래주는 식욕이 세뇌를 했을 수도 있다. 그러나 공통적으로 맛집이었을 것이라고 추억한다.

맛은 절대 가치가 없다. 꿩 잡는 게 매다. 어떤 맛이 인이 박인 채 기억에 저장되면, 사람들은 그 맛을 최고로 친다. 맛은 보수적이다.

각자 어머니 손맛이 전부 최고가 아닐 텐데도 사람들은 어머니의 맛을 찾는다. 익숙한 것에 대한 안심이다. 그런 원리가 할매국밥에도 적용된다.

사람들이 좋아하던 맛을 그대로 유지하는 것, 더 잘하려고 생각하지 않는 것. 그 욕망을 억제하는 것!

욕심은 버리고 변함없는 맛을 내다 + 할매국밥 P35

그러나 한편으로는 그런 추억할 수 있는 식당이 여전히 지금도 살아있지 못하고 시간이 흘러감에 따라 영원히 추억 속에 남아 있다는 것은 정말 슬픈 일이 아닐까. 더욱 우리나라는 유난히 많은 이들의 추억을 공유하는 노포들이 오래 버티기가 힘든 곳이라는 것이 슬프기도 하다.

추억의 절반은 맛이라던 박찬일 셰프님의 책처럼 나에겐 많은 추억들은 맛과 함께하고 있다. 그러나 가만히 맛의 추억을 골동품으로만 놔두질 않고 사라져 가는 오랜 역사와 함께하는 추억의 맛집, 노포에 대한 그만의 성스러운 대우를 갖추는 의식으로써 과거 우리 위 세대와 현재의 나이 들어가는 우리들의 세대를 아우르는 살아남아있는 노포들의 이야기를 이 책으로 펼쳐낸다.

이미 노포의 역사들과 소개를 담은 그만의 저서들이 있지만, 아름다운 음식의 나라임에도 불구하고, 비극적인 역사와 노포에 대한 박한 인식 때문에 식당업을 유지하기 어려운 현실 속에서도 여전히 의욕적으로 때로는 숙명으로 여기는 노포들을 지키는 식당주들의 음식과 맛 역사의 이야기를 흥미롭게 펼쳐낸다.

우리는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 시간을 외식을 통해 보내고 있지만, 추억의 맛이 담긴 음식을 지키는 노포들의 고충과 역사에 대해 진심으로 심각하게 생각해 본 적은 많지 않다.

그러나 우리가 우리가 좋아하는 그 맛을 좋아하는 사람들과 함께 지속적으로 느끼려면 노포에 대한 관심과 가게들이 만들어내는 그 맛의 역사를 아는 것도 충분히 가치가 있을 거라고 본다.

내 단골이 될 식당을 찾아낸 기쁨이란 말이지 기대하지 못한 그곳에서 눈이 번쩍 뜨일만한 맛을 발견하는 것도 큰 인생의 낙임에 틀림없다. 그리고 제발 잘 알려지지 않았으면 하는 마음도 있지만 가게도 잘 되어야 장사를 오래 할 수 있을 거라는 이율배반적인 감정도 가지고 있을 것이다.

장사가 잘 되거나 주방장이 바뀌면 그 초심을 잃게 되면서 서비스가 박하게 되고 맛이 떨어지게 되는 서운함도 간혹 느끼게 된다. 그러면서 추억은 잊히고 만다.

그러나, 여기서 말하는 노포는 고유하고 특별한 맛을 고수하는 것은 기본이요, 오랫동안 종업원들이 일할 만큼 사람과의 관계와 성실함을 갖춘 것도 기본이요, 해가 지나고, 나이를 들어가는 창업주로부터 이어진 식당주 본인이 지켜내는 가치까지 다 가지고 최소 30년 이상을 버텨낸 식당을 말한다.

특히 환갑 진갑 다 지난 오랜 근속자가 있다는 건, 달리 설명할 방법이 없는 특별함이 아니겠는가.

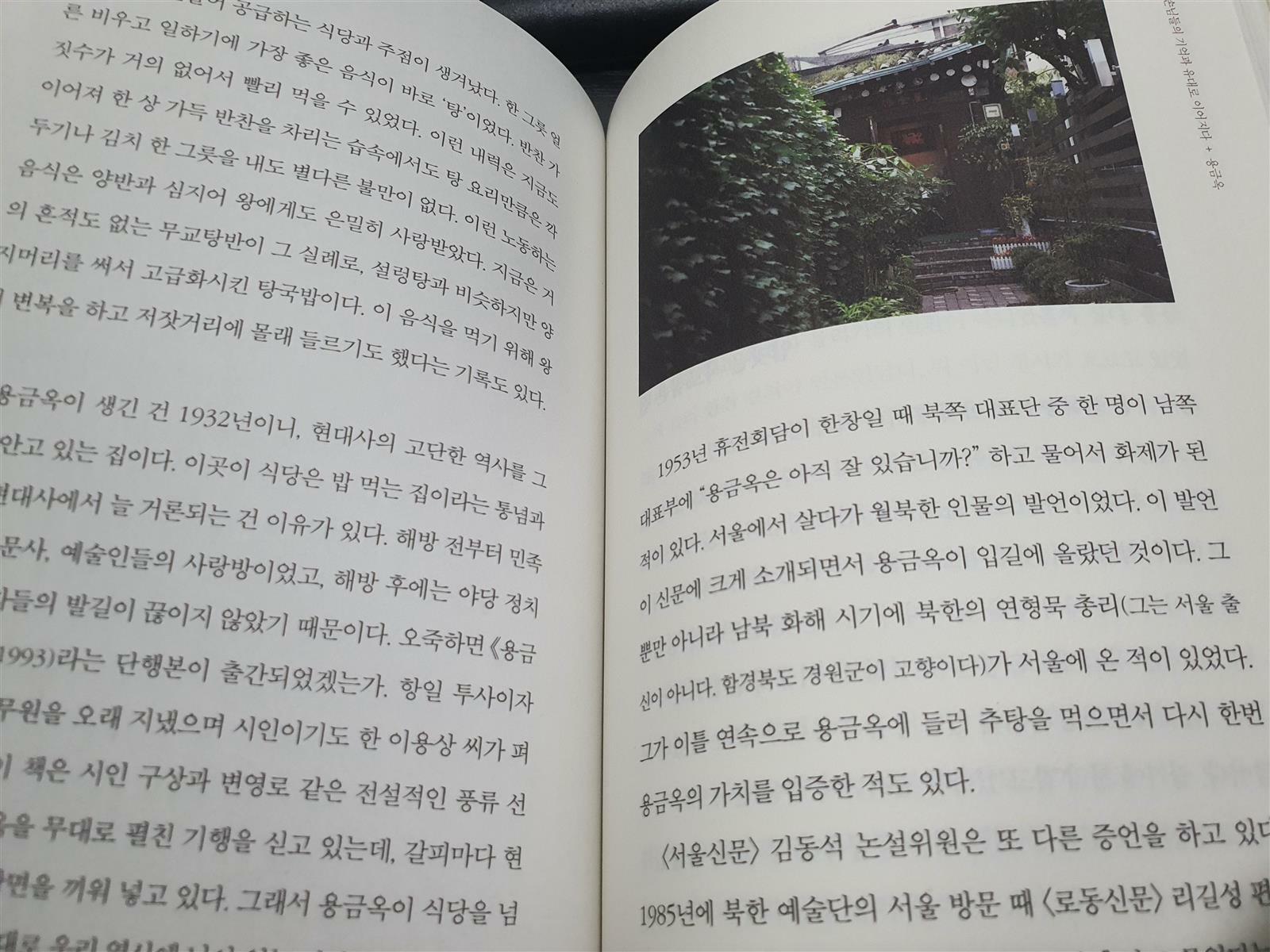

언제나 한결같은 서비스와 맛, 손님에게 최선을 다하는 마음(이것이 식당의 본질이다)이라는 추상적인 언어가 구체적으로 살아 있는 곳이 우래옥이다.

서비스업에 대한 연구자들, 외식업 전공자들은 두꺼운 전공 서적과 함께 이 집을 취재하고 관찰해야 한다고 믿는다. 길게 쓸 것도 없이 단연 압도적인 식당이고, 서비스의 현장이다. 물론 음식 맛이야 더 말해서 무엇하겠는가.

에필로그 P339

요새 외식업에도 레트로 감성을 지닌 식당과 술집이 많이 생기고 젊은 세대들의 이에 호응한다. 분위기를 비슷하게 하고 맛은 이들의 입맛에 맞추려고 노력한다. 그러나 과연 이런 가게들이 매출을 위해서 노력하지 손님을 위해서 전통을 고수할지는 의문이다.

물론 맛이 좋은 가게들이 많아지는 것은 좋지만, 같이 추억을 공유하고 오랫동안 우리의 삶에서 남아주었으면 하는 바람도 있다. 그런 가게들은 역시나 나름대로의 뼈대와 철학이 있고, 우리의 고개를 끄덕이게 만드는 역사의 힘이 있다.

그러나 현실적으로 어려운 것은 사실이다. 어느 한 곳에서 자리를 잡고 명성을 얻게 되기까지도 어렵지만, 그곳에 오랫동안 남아 있기는 훨씬 더 어렵다. 많은 이들의 복잡한 이해관계 속에 사라진 맛집들은 꽤나 많을 것이고 앞으로도 그럴 것이다. 그만큼 우리의 추억은 점점 잊혀 가게 될 것이 많이 아쉽다.

그럼에도 불구하고 음식의 맛과 그 분위기를 칭찬하는 팬들에 의해 만들어진 자부심을 살리고 사업적으로도 성공하여 내 삶에 오랫동안 남아 있어 마치 서양과 일본의 오래된 전통의 집처럼 우리도 그런 노포들이 많이 생겼으면 하는 바람이다.

이 책은 그런 바램에서라도 지금까지의 노포에 대한 자부심과 맛이 어떤지 한 번 더 생각하고자 하는 저자의 간절한 마음에서 의미 있다고 생각된다.

첫 페이지를 넘기는 순간부터 끝 페이지를 덮을 때까지 오리진의 맛과 추억을 읽으면서 마음이 넘어가 빨리 노포로 달려가고 싶을 것이다.