-

-

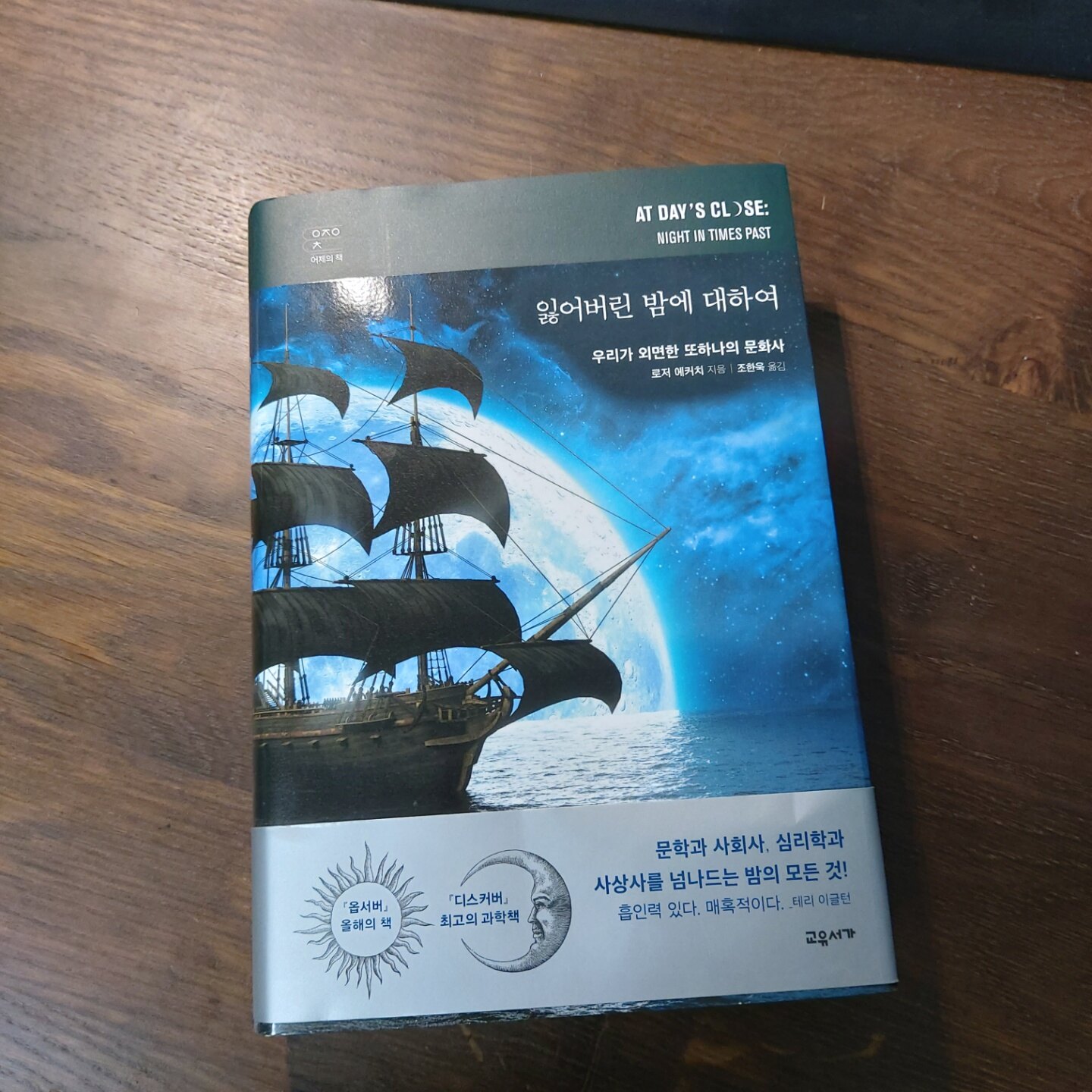

잃어버린 밤에 대하여 - 우리가 외면한 또하나의 문화사 ㅣ 교유서가 어제의책

로저 에커치 지음, 조한욱 옮김 / 교유서가 / 2022년 4월

평점 :

잃어버린 밤에 대하여

절판된 비운의 도서를 찾아 독자에게 다시 선보인다는 의미의 ‘어제의 책’ 시리즈 중 한 권인 이 책은 밤에 대한 일종의 문화사 서적이다. 밤을 좋아하고 역사책을 좋아하는 나로서는 기획 자체만으로도 무척 솔깃한 책이었다.

저자의 엄청난 덕력이 느껴졌는데 그의 방대한 연구 결과물은 옛날 편지, 회고록, 여행기, 일기와 같은 개인적 문서에 바탕을 두며 시, 희곡, 소설 뿐만 아니라 발라드, 우화, 싸구려 책자까지 참고한다. 그렇게 기존의 역사책과는 결이 살짝 달라보이는, 이런 방식으로도 멋진 역사책을 만들 수 있구나 하는 생각이 들었고 논픽션이나 흥미로운 12부작 다큐멘터리가 연상되기도 했다.

단순히 그 옛날 아무런 조명이나 빛 없이 온 하늘이 별로 뒤덮힌 광경이 아닌 그 아래에서 펼쳐졌던 다양한 사람들의 수많은 에피소드들의 결정체였는데 한가지 아쉬운 점은 너무 서양 위주의 이야기여서 동양이나 우리 민족의 밤에 대한 스토리가 몹시 궁금해지기도 했다.

책의 내용은 산업혁명 이전 유럽의 어두운 밤에 대한 다양한 각도에서의 입체적으로 파고 들어간 수많은 이야기들의 묶음들이어서 일종의 문화사이자 밤에 대한 잡학사전이기도 했다. 옛날 사람들이 느꼈던 밤이 초래할 수 있는 위험과 그것에 대한 방비책, 밤에 사람들을 사로잡는 망상이나 악몽, 밤에 하던 사교행위와 놀이, 불면증 들이 총망라 되었고 기록물들에서 발췌한 문장들과 풍부한 도판들도 이 책의 매력이었다.

산업혁명 이전의 몇백 년 동안 저녁은 위협으로 가득차 있었다. 근대 초의 세계에서 어둠은 인간과 자연과 우주에서 최악의 요소들을 불러모았다. 살인과 도둑, 끔찍한 재앙과 악마의 영혼이 도처에 숨어 있었다. 가장 악질은 밤마다 열린 문과 창문으로 대소변을 길거리에 쏟아 붓는 짓이었다. ‘요강’을 비우는 것은 흔히 볼 수 있는 폐해였다. 18세기에 이르기까지 많은 도시와 마을은 인구가 조밀하고 하수 시설이 부족했기 때문에 그런 관행을 최소한 암묵적으로 용인한 것으로 보인다.

그 외에도 낮 생활의 고통으로부터 가장 멀리 떨어진 안식처인 잠, 잠의 유형과 침실 의식, 수면장애 등을 분석하고 18세기 중엽에 이르러 도시와 큰 마을에서 진행되었던 어둠의 탈신비화를 분석한다.

밤하늘에 남아 있는 아름다움, 어둠과 빛이 바뀌는 주기, 낮의 빛과 소리의 세계로부터의 규칙적인 안식처, 이 모든 것이 더 밝아진 조명에 손상될 것이다. 야간의 섭생에 나름의 질서를 갖고 있는 생태계도 엄청난 고통을 받을 것이다. 어둠이 줄어들면서 사생활과 친밀감과 자아 성찰의 기회도 훨씬 드물어질 것이다. 기어이 그 밝은 날이 오는 순간, 우리는 시간을 뛰어넘는 소중한 우리 인간성의 절대 요소를 잃게 될 것이다. 이는 어두운 밤의 심연에서 지친 영혼이 숙고해봐야 할 긴박한 전망이다.