-

-

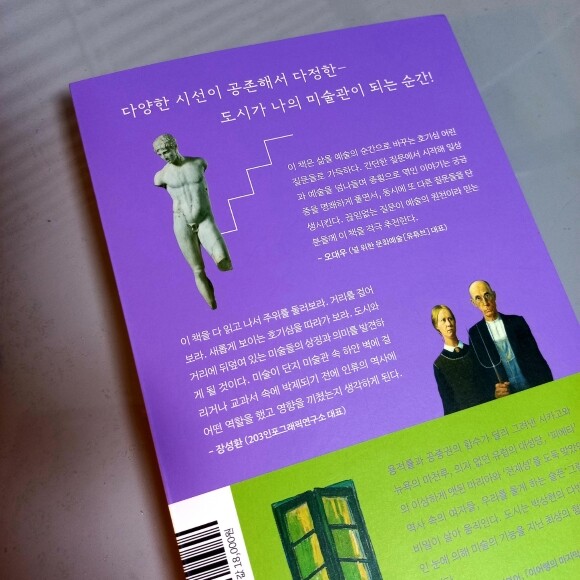

도시는 다정한 미술관 - 일상에서 발견한 31가지 미술사의 풍경들

박상현 지음 / 세종(세종서적) / 2022년 6월

평점 :

굉장히 새로운 시각으로 미술작품을 들여다보게 된 시간이었다.

나는 미술 에세이를 읽을 때 거의 목차를 안 읽고 바로 내용으로 들어가는 편인데, 그래서 첫 파트부터 무척이나 신선하게 다가왔고 전체 내용 가운데 역시 이 첫 파트가 가장 흥미롭게 다가왔다.

그 첫 파트의 제목은 '언제부터 시작되었을까' 인데 그 안에 담긴 내용들을 살펴보면 먼저, '교회에는 언제부터 의자가 놓였을까' 라는 의문을 제기한다.

그러고 보니, 지금 우리가 보는 성당과 교회 내부의 긴 의자들에 대해 단 한번도 의구심이 생기지 않았었다는 생각이 들었다. 그러니까 아주 당연히, 그 의자들은 처음부터 그렇게 있었던 것이라고 생각해왔던 것 같다. 그런데, 저자의 이야기를 듣고 나서야 비로소 무릎을 탁 치게 된다.

중세시대를 묘사한 그림들을 보면 성당 내부 어디에도 의자의 존재를 찾을 수가 없다. 연구에 따르면 15세기부터 의자가 배치되었다고 하는데 그 이유는

의식이 중심이었던 미사가 설교를 중심으로 바뀌게 되면서라고 한다. 재미있는 사실은 초반에는 높은 파티션으로 마치 방처럼 만들어진 칸막이 안에 의자가 배치되었었다는 점이다.

'사람들이 언제부터 카메라 앞에서 웃기 시작했는가' 라는 의문에 대해서는 옛날에는 웃음은 정신병을 앓거나 술취하거나 혹은 시끄러운 사람이라는 이미지가 박혀 있었기 때문이라는 문화적 요소가 가장 강하지만, 기술적인 면에서도 한 장의 사진을 찍는데 걸리는 시간이 꽤 오래 걸렸기 때문에 계속 웃는 표정을 하기는 힘들었다는 주장이다. 현대에는 사진 찍는 순간만큼은 억지 미소라도 짓기 마련인데 문화적인 변천을 이렇게 사진에도 접목시킬 수 있다는 점이 신선하다.

그 외에도, 그리스 로마 조각은 원래는 흰색이 아니라 채색이 되었다는 내용을 보면서, 우리가 흔히 머리속에 그려지는 수많은 중세시대 조각에 색을 입힌 모습이 너무도 낯설게, 좀 가볍게까지 느껴진다. 책 속의 QR코드로 본 채색된 대리석 조각을 보니 그 어색함이 더 강하게 느껴진다.

이 파트 외에도 재미있는 내용들이 한가득인데 이 책이 특히 좋았던 이유는 굳이 그림에 국한하지 않고, 사진, 포스터, 건축 등 너무도 다양한 분야에서 새로운 내용을 제시하고 생각할 거리를 던져준다는 점이다. 사실 미술 에세이도 계속 읽다보면 그게 그거 같고, 같은 그림이 계속 등장하는 경우도 허다해서 자칫 식상할 수도 있는데, 그런 점에서 볼 때 이 책은 전혀 걱정하지 않아도 좋다.

시간 가는 줄 모르고 읽으면서 새롭게 알게 된 부분들에 뿌듯했던 시간이었다.

[ 세종서적 출판사에서 제공받아, 자유로운 느낌으로 써 내려간 내용입니다. ]