-

-

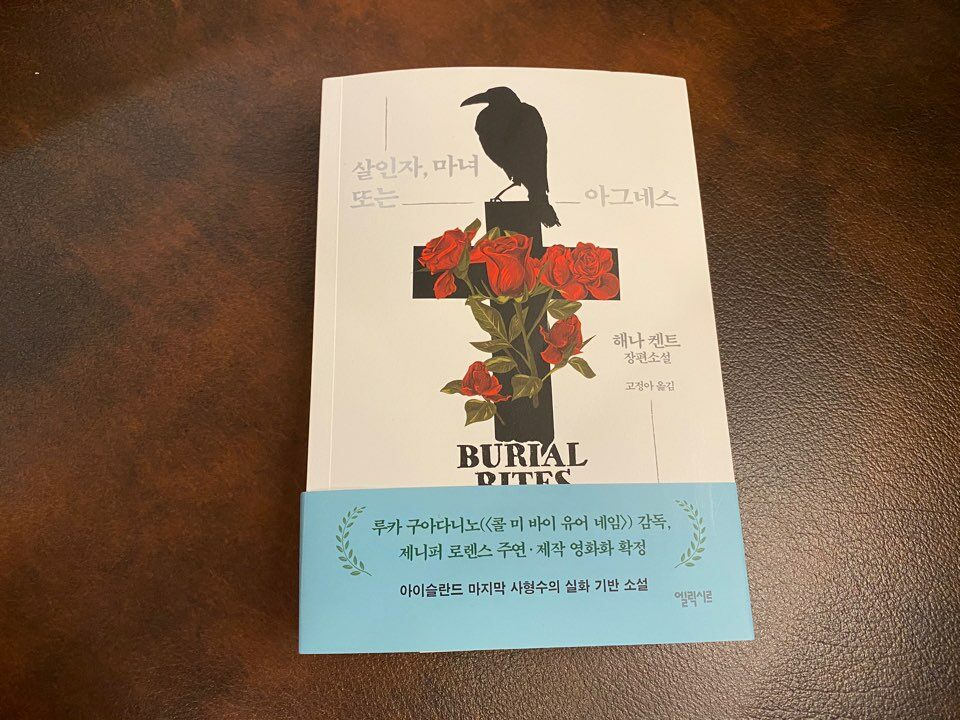

살인자, 마녀 또는 아그네스

해나 켄트 지음, 고정아 옮김 / 엘릭시르 / 2020년 11월

평점 :

이 소설을 읽고 예전에 읽었던 마거렛 애트우드의 [그레이스]가 생각났다. 정황에 의한 수사가 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 알 수 있는 책이었다. 해나 켄트의 화제의 데뷔작 [살인자, 마녀 또는 아그네스] 역시 마찬가지다.

소설사 해나 켄트는 교환학생으로 아이슬란드 북부에서 1년을 살면서 아그네스라는 여자를 알게 됐다. 아이슬란드의 마지막 사형수 아그네스. 두 남자의 살해에 가담한 실존 인물이다. 그의 이름과 사형집행일, 하인이라는 신분만 가지고 상상의 나래를 펼친 해나 켄트. 처음 소설이라고는 믿기지 않을 정도로 묘사와 서사가 탁월하다.

이미 띠지가 스포일러다. 마지막 사형수라는 말 자체가 아그네스가 사형을 당했다는 결론에 이른다. [그레이스]의 결말과는 사뭇 다른 전개다. 초반에는 이상한 기시감이 있었는데 그것이야말로 해나 켄트가 마거릿 애트우드라는 노년의 대작가와 견줄 만큼의 서사력을 갖췄다는 반증이 된다. 그녀의 다음 소설과 세계 문학사에 끼칠 영향 등이 기대된다.

이 이야기의 주인공은 아그네스고 서술자는 장면마다 다르다. 아그네스의 독백을 제외하면 모두 전지적 작가 시점으로 전개되고 있으나 장면마다 주요한 전개자가 따로 있다. 살인사건이 일어난다. 용의자는 셋. 셋 다 재판을 받고 수형 되었지만 재정상의 문제를 제기하며 사형수 중 하나인 아그네스를 민가로 보내서 일을 시킨다는 결정이 났다. 엥? 감옥을 운영할 비용이 없어서 민가에 흉악범을 둔다? 아무리 생각해도 납득하기 어려운 설정이지만 암튼 그러겠단다. 동네 사람들, 특히 집주인은 바들바들 떨었다. 남편은 공무다 뭐다 해서 밖으로 돌고, 집에는 딸 둘과 자기와 하녀뿐인데 너무 위험했다. 그러나 결정을 번복하기는 어려웠다. 울며 겨자 먹기로 사형수를 받아들였는데 겉으로 보기에 흉악스럽기는커녕 여기저기 맞아서 멍이 들고, 한 번도 갈아입지 못한 옷이 썩어들어가고 있는 부랑아였다. 그래서 집주인 마르그리에트는 수갑을 끄르고 아그네스를 씻겨준다. 그리고 아그네스는 그곳에서 하인으로 일한다.

옛날 유럽 사회는 교구마다 관리하는 목사님이 따로 있었는데 아그네스는 부목사인 토티 목사를 요청했다. 토티는 두려운 마음과 죄인 구원의 사명감으로 요청에 응하지만 아그네스는 뚱딴지같은 소리만 늘어놓을 뿐이었다. 그러나 토티는 포기하지 않고 그녀의 이야기를 들으려 애를 쓴다. 어느날 군수 브뢴달을 만나 들은 이야기를 토대로 정말 아그네스가 잔혹한 살인자인지에 대해 의심을 품는다.

아그네스를 보는 사람들의 시각은 다 다르다. 누군가는 하나님께 범죄 한 악마 중의 악마로 보고, 어떤 사람은 살날이 얼마 안 남은 탓에 조금 불쌍하게 바라본다. 어떤 사람은 흉악범으로 보고, 어떤 이는 불쌍한 일에 연루된 똑똑한 하녀로 본다. 진실은 누가 알고 있을까? 진실이라고 한들 무슨 소용이 있겠는가.

작가가 의도한 대로 아그네스의 외로움이 제대로 묻어났다. 곧 사형장의 이슬로 사라질 걸 알면서도 하인의 일을 감당하며 하루도 편할 날이 없고 끝내 억압된 채 죽음으로 걸어들어가야 하는 그녀의 인생 말로가 너무 비참했다. 기껏해야 서른 중반인데... 그러나 살인 이전의 삶도 사형수의 삶과 다를 바 없었다. 부모가 버렸고, 온갖 죽음과 멸시를 경험해야 했고, 성착취에 노출된 채 학대당하며 살아온 삶이었다. 자꾸만 들려오는 아그네스의 이야기는 토티 목사를 힘들게 했다. 그는 독자를 대변해 아그네스에게 여러모로 도움을 주고 싶어 하지만 군수마저 어리다고 무시하는 젊은 교구 부목사에게 그럴만한 힘은 없었다. 아그네스를 진정으로 도와줄 - 죽은 양 엄마 같은 - 존재는 어디에도 없었다. 너무 안타까웠다.

아그네스에게 무슨 일이 있었는지, 그녀는 왜 두 남자를 죽인 사건에 어떻게 연루되었는지 말할 수는 없지만 정말 흥미진진한 소설이었다. 읽을수록 빠져들었고 이야기가 어떻게 전개될까 내심 불안한 마음으로 책장을 넘겼다. 결말이 정해진 소설이라는 게 때론 가독성이 떨어지게 할 수도 있는데 처음 쓴 소설이라기엔 서사가 상당히 힘이 있었다. 영화화 확정이라고 하니 영화도 빨리 만나보고 싶다. 붉은 장미가 뚝뚝 떨어지는 뒤표지처럼 잔혹하고 슬픈 영화가 될 것 같다.

내면에서 아무리 ‘나는 당신들이 말하는 그런 사람이 아니야.‘ 하고 외쳐도 우리는 다른 사람이 생각하는 모습으로 결정되고 말아요.

- P171

|