-

-

손 안에 담긴 미술관 ㅣ 손 안에 담긴 시리즈 3

엘케 린다 부흐홀츠 외 지음, 엄미정 옮김 / 수막새 / 2008년 9월

평점 :

품절

저는 예술에 백치입니다.

미술에 관해 갖고 있는 상식은 '고호는 자기 귀를 자른 미친 화가, 피카소는 돈 많은 늙은 바람둥이, 레오나르도 다빈치는 다재다능한 미술가' 정도의 불분명한 정보 입니다.

올해 밴드란 걸 처음 기웃거리다가, 어쩌다가 어떤 미술 밴드의 글들을 읽게 되었습니다. 근데, 재밌더라구요. 중고등학교 미술, 음악 시간은 그저 괴롭기만 했는데, 그 밴드의 글들은 흥미롭고 재미있었습니다. 미술 작품을 설명하는데 있어서 시대적, 문화적 맥락의 위에서 얘기를 하는 거였습니다.

저에게 미술 작품 자체는 어색하고 부담스러운 세상이지만, 이야기와 서사로 엮일 때는 재미있을 수 있다는 걸 알았습니다. 아마, 미술 작품을 이야기 속의 삽화처럼 느끼는 거겠죠?

그 어떤 유명한 미술가의 작품도 제가 느끼는 작품 자체의 감상은 '멋진 걸, 예쁜 걸, 화려한 걸, 멋있는 걸, 모르겠는 걸, 나도 그리겠는 걸, 낙서같은 걸...' 이 수준입니다. 변태마냥 걸걸걸만 외칠 뿐입니다.

학창시절 미술, 음악 필기 시험에 가끔 작품을 보고 느낀 점을 묻는 문제가 출제되곤 했습니다. 저는 참 당혹스러웠습니다. '느낌에 답이 어딨냐고? 느낌은 내 맘이지' 어린 마음에도 참 부당함을 느꼈습니다. 그럴 때 나는 불청객입니다.

다행히 제가 이런 도덕 시험류의 문제는 강했습니다. 4지 선다형 객관식 도덕 문제는 출제자가 원하는 게 쉽게 보입니다. 저는 출제자한테 맞춰주면 됩니다.

근데, 현실 세상에서는 사람들의 마음을 읽는 것도, 그 마음에 맞춰주는 것도 어렵습니다. 사람들의 마음은 주관식 문제처럼 난해하고, 거기 맞춰주는 건 내 마음이 거부합니다. 쓰는 건 읽는 것 보다 어렵습니다. 내 마음을 남에게 쓰려고 하면 많은 오해와 벽을 느낍니다. 나는 불청객입니다.

여하튼 미술 작품 자체는 못 느껴도, 이야기로서의 미술은 더 알고 싶다는 생각에 이 책을 구입했습니다.

저같은 미치(美痴)에게는 좀 어렵게 느껴지기도 합니다. 워낙 무식하다 보니 기초적인 용어조차 미술가의 이름인지, 미술사조의 명칭인지, 지역명인지 몰라서 허우적 거립니다. 그래도 르네상스 이후부터는 사람을 중심으로 이야기가 서술되어서 사전적 이해는 쉬워집니다.

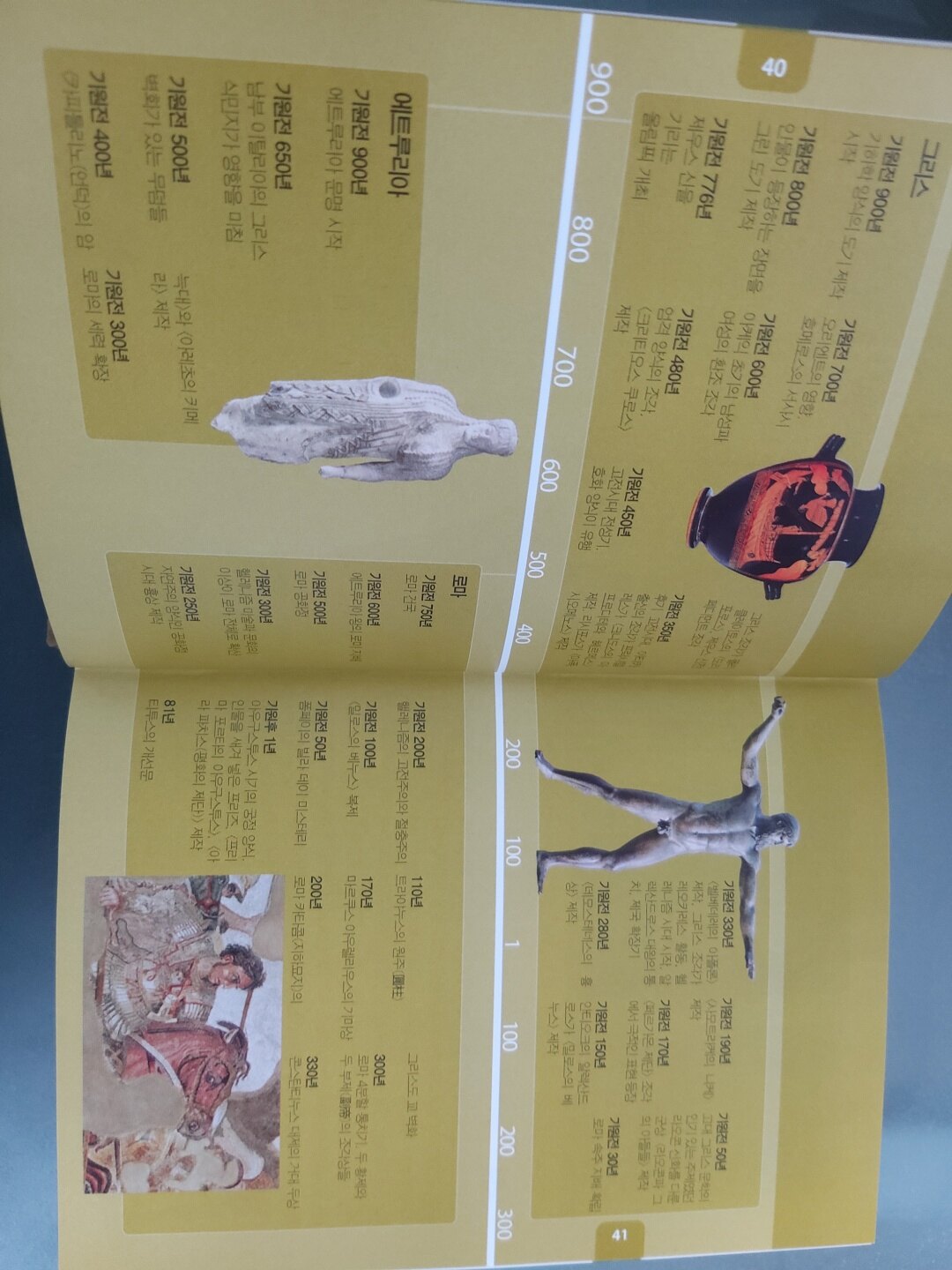

책의 사이즈가 작은 것도 좀 아쉽습니다. '125X170mm'의 작은 사이즈에 작품 사진과 설명이 실리다보니, 산만하기도 하고, 노안의 소유자는 읽는게 힘들기도 합니다. 더 크면 좋겠다는 생각도 들지만, 그러면 가격은 몇 배로 뛰겠죠?

그래도 장점이 더 큽니다.

일단 어느 페이지를 열어도 알록달록한 사진과 설명이 붙어 있어서 편하게 볼 수 있습니다. 아무때고 불쑥 펼쳐도 눈 앞에 펼쳐지는 칼라 사진과 작은 설명들.

접근성이 참 좋습니다.

사이즈가 작은 건 이번에는 장점입니다. '손 안에 담'고 다니기 편합니다, 저같은 경우는 대중 교통 이용시에 가방에서 꺼내 봅니다. 돋보기없이 흔들리는 버스에서 계속 읽다보면 눈은 좀 피로해집니다만, 핸드폰 볼 때 보다는 눈이 열배는 더 편한 것 같습니다.

책은 선사시대 미술품부터 '오늘날의 미술'까지 시대순으로 기술되어 있습니다. '오늘날'이 언제인지는 정확하게 모르겠습니다. 저한테는 어려운 부분도 있지만 그림 중심으로, 순서대로 보고 있습니다. 다 본 후에는 내킬 때 마다 아무 페이지나 펼쳐볼 생각입니다.

저는 이 책을 중고로 구입했는데, 저렴한 가격에 꽤 좋은 책을 구입했다는 만족감이 큽니다. 같은 시리즈로 '손 안에 담긴 건축사'라는 책도 구입했는데, 그 책도 기대하고 있습니다.

제가 미술, 음악 같은 예술을 이야기와 서사가 아닌 작품 자체에 대한 이해와 느낌으로 받아들이는 날이 올 지는 모르겠습니다. 그런 날이 끝내 안 올 가능성도 많다고 생각합니다. 그래도 만족합니다.