-

-

하품 (특별판) ㅣ 작가정신 소설향 11

정영문 지음 / 작가정신 / 2017년 5월

평점 :

남들은 참 맛있게 먹는데 나는 어쩐지 비위에 맞지 않아 반 도 못먹는 음식이 있다.

그날의 기분 탓 일 수도 있고 원래 내 취향이 아니라서 그럴 수 도 있지만, 이런 경우 기분 탓을 하기 보단 취향에 안 맞다고 단정하고 다시 찾지 않았다.

그러나, 삶에 있어 절대라는 장담은 하지 않는 것이 살아가는데 유리하다는 걸 알고부터는 여지를 남겨 둔다.

'다음에 니가 먹을 때 한 입만 먹게 해 줘 봐~' 그래서 취향에 안맞았던 게 아니라 내가 제대로 그 맛을 몰라서 그랬구나를 알게 된 음식이 늘어가고 있다. 피(육즙이라고?^^)가 질질 흐르는 스테이크, 고약한 냄새로 썪은 걸 왜 먹지 싶었던 두리안, 코를 쥐어 짜면서도 또 먹게 되는 홍어...

정영문의 문학이 그렇다.

내로라하는 문학상이라는 문학상을 다 탄 작가인데 이 뭔가? 이건 어쩐지 재미가 없을 뿐더러 지리멸렬하기까지 하지 않나 싶었다. 내 취향이 아니어서 그런가? 싶으면서도 문학상을 줄 땐 그만한 이유가 있었을 텐데 내가 수준 높은 글을 읽어낼 줄 아는 깊이가 부족하거나 그의 문장 맛을 제대로 알기엔 그날 기분이 좋지 않아 그랬겠지..애써 속상함을 감추며 다음 기회를 기다리고 있었다.

그러다 드디어 '하품'이 내게로 왔다.

일단은 양이 많지 않아 질리지 않게 얇고 날렵한 모습으로!

오후의 동물원에서 우연히 만난 두 남자가 세 시 십사 분을 지나 네 시가 되기 전 헤어질 때까지의 이야기다.

이전에 잠깐 같은 일을 했었던(아마도 그 일이란게 청부살인 비슷한 떳떳한 일이 아니었음을 알 수 있다.)두 사람이 지난날을 회상하거나 서로를 조롱하거나 의미없는 일상의 이야기로 대화를 이어 나간다. 주제도 없고 맥락도 없고 그때 그때 생각나는 일과 사람들과 자신들의 근황을 비 맞은 중처럼 중얼거리다가 맞받아 치다가 어두운 내면으로 침잠되어 간다.

이야기를 나누는 두 사람도 하품을 하지만, 읽는 독자도 하품이 나올 법한 지리멸렬한 대화이고 극적인 사건이 없는 전개다.

그렇지만, 이 얇고 날렵한 책이 가진 무게가 만만찮음은 책을 읽을 수록 알게 된다.

휘리릭 넘어가는 책도 아니고 휘리릭 넘길 책도 아니다.

'비루한 두 인간'이 서로를 멸시하고 조롱하면서도 끊임없이 서로를 위로하고 관심의 소멸에서 비껴 갈 수 있기를 희망하고 있음을 느낄 수 있다. 썪은 사과를 나누어 먹고 코끼리에게 줄 강냉이를 아낌없이 내어 주면서 아직은 삶의 경계 안에 있는 인연을 소중히 여기고 있다. 그들이 하는 대화의 대부분이 하품만 나오는 말꼬리 잡는 얘기라 할지라도 생각해 보자- 우리라고 누구와 거대담론으로 조국의 위기를 걱정하며 우국충절의 결의를 다진 대화를 한 적이 있었던가를!

누구에게나 자기가 하는 말이 자신에게는 가장 절실하고 중요한 일에 관한 것들이 아니겠는가?

"아무런 문제도 없는 상태가 계속되는 게 두려워. 변화하지도, 진화하지도 않는, 전개도 반전도 없는, 다만 끈질기게 유지되는 생이 있을 뿐이지..."

그들의 중얼거림은 비루한 인간들의 무기력한 대화가 아니라, 깨달음의 경지에 올라선 선사들의 경전같은 말로 읽히기도 했다.

내가 무얼 읽었든 무얼 느꼈든 이전보단 훨씬 편한 마음으로 정영문의 작품을 마주했다는 것이다.

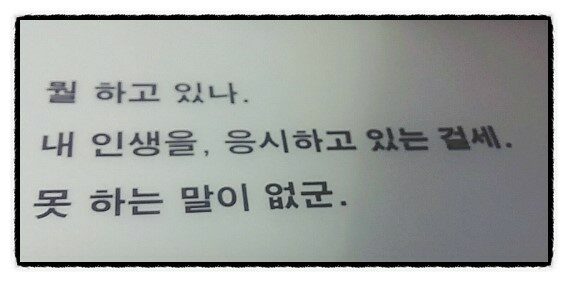

'못하는 말이 없다'고 핀잔을 받을 지라도!