-

-

아불류 시불류 - 이외수의 비상법

이외수 지음, 정태련 그림 / 해냄 / 2010년 4월

평점 :

이외수라는 작가는 내가 기억하기로 참 오래된 작가이다.

처음 이외수 작가의 글을 읽은 게 십대였으니..족히 이십 년이 넘었다. 나는 전작주의라기 보다는 잡독주의(?)에 가까워 그의 작품을 꾸준히 읽어온 건 아니지만, 그의 책만큼 면면히 이어지면서 시대를 아우르며 흘러 온 작가도 드물다는 것은 알고 있다. 늘 화자가 되는 작가는 아니었지만 그가 내놓은 책들은 주목을 받았고 그런만큼 작가의 이름을 대중에게 각인시키기에 충분했었다. (작가의 이름을 각인 시킨데는 시대를 앞(?)선 외모와 헤어스타일, 기행적인 일화들이 한 몫 했다는 생각이 들긴 하지만...) 초단위로 유행이 변하고 트랜드가 바뀐다는 신세대의 감성에 전혀 기죽지 않고 도리어 전방위의 열광하는 팬을 확보해 나가고 있는 그를 보면, 작가의 오랜 기간 축척된 내공과 끊임없이 소통에 힘쓰고 있는 노력을 짐작하게 된다. 접근하기 힘든 꼿꼿함을 내려놓고 차나 한 잔 하자는 열린 마음으로 독자들을 대하는 것 같아 손 내밀어 선뜻 악수라도 청하고 싶어진다.

‘이외수의 비상법 아불류 시불류’는 (어떻게 보면) 가벼운 글이다.

아무렇지도 않게 흘려 보내는 시간과 일상의 편린들 속에서 건진 반짝이는 사금파리 같은 글들이 있는가 하면, 세태를 풍자하는 픽, 웃고 마는 뒤통수에 가까운 해학이 있기도 한다. 지나온 삶의 굴곡과 무게가 한 줄로 압축되는 아~! 싶은 글이 있다가 공자 왈 맹자 왈에 버금가는 깨달음을 주는 글도 있다. 고생이 뭔지 아는 사람만이 쓸 수 있는 절절함이다가 다반사로 통용되는 관용어구의 허를 찌르는 날카로움!!

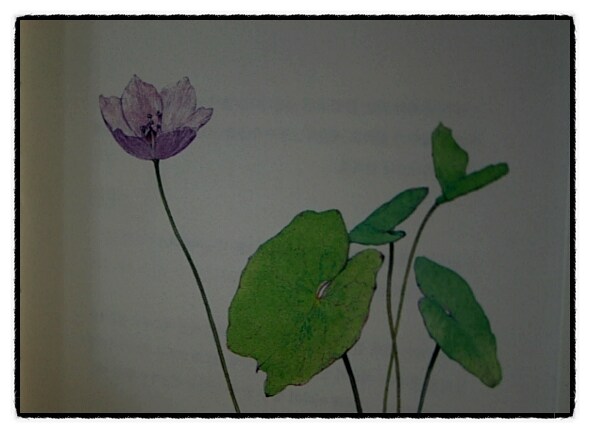

피력한 글들이 모두 묵직한 끄덕거림으로 잠언서의 깨달음을 주는 건 아니나, 결코 가볍게만 볼 글도 아니라는 결론이다. 거기에다 정태련의 단아한 그림과 어우러질 때 책은 어쩐지 (그의 표현에 의하면)더 폼 나 보인다.

"어떤 성현에게 천금 같은 명언을 들었어도 머릿속에만 기억해 두고 실천하지 않는다면 개 짖는 소리를 들었을 때와 무엇이 다르랴.(P.169)"는 글은 '천금 같은 명언이 들어있는 책이라도 읽혀지지 않는 책이라면 쓰레기와 무엇이 다르랴'라고 바꾸어 읽히기도 하는데, 읽히는 책이 좋은 책이라는 관점에서 본다면 '아불류 시불류'는 몰표를 받을 여지가 다분한 책이다.

어려운 말로 쓰여진 무거운 깊이가 담긴 책들이 우리를 주눅 들게 한다면, 이 시대에 흐르는 보편적인 감성을 터치하며 알맞은 탄력으로 튜닝한 이외수의 글들은 날아오르는 방법이 그리 어려운 건 아니라는 희망의 메세지를 읽히게 한다. 세상의 중심에 서 있는 나를 향해 시간의 주인으로 살아가라는 격려의 토닥거림이 있다. 쉽게 내 뱉은 말인 양 싶지만, 끄덕거림으로 다가오는 촌철살인의 내공 까지 흡족한 책이다. 이외수라는 작가가 이토록 오래 생존(?)할 수 있었던 이유를 설명 받은 듯하다.

그럼에도 불구하고 일각에선 이외수의 글에 대해 너무 단 것만을 탐하다 보면 이빨을 상하게 할 수 있다는 뉘앙스의 우려담긴 목소리를 내고 있는 것도 사실이다. 가볍고 현혹되기 쉬운 말과 글로 인기에 병합하고 이전에 그의 글에서 느꼈던 치열함 같은 건 고사 되었다고 안타까워하기도 한다.

문학이 작품성이 가진 무게가 중요한지 대중의 기호에 맞춘 가독성이 중요한지에 대한 결론 없을 논의는 차치하기로 하고 이 시대에 읽힐 수 있는 글을 간파해 내는 능력을 기준 삼는다면 이외수는 무시할 수 없는 시대의 작가임에는 틀림없다.

“어떤 문장에는 이빨이 있고 어떤 문장에는 발톱이 있다. 어떤 문장은 냉소를 머금고 있고 어떤 문장은 미소를 머금고 있다. 말 한마디로 천냥 빚을 갚고 글 한 줄로 천생연분을 맺는다. 글은 자신의 품격을 대신한다.”(P.27)

그의 문장에서 이빨을 보았든 발톱을 보았든, 냉소를 머금든 미소를 머금든 그는 글로 맺은 인연들로 인해 당당한 대한민국의 베스트 셀러(베스트 셀러가 모두 문학사에 길이 남을 훌륭한 작품들로만 채워진다고 믿는 사람들은 이제 아무도 없음을 알고 있을 것이다.) 작가이며 그의 말처럼 글은 자신의 품격을 대신하는 것이니, 독자가 책에서 읽고 느낀 만큼의 품격으로 작가를 매김 할 수 밖에 없다고 나는 생각한다.

‘아불류 시불류’

“내가 흐르지 않으면 시간도 흐르지 않는다!”

책 속 길지 않은 글들 사이의 행간 넓이 만큼 읽는 글에 따라 생각의 행간 또한 넓혀졌다 좁혀졌다 했지만, 정작 가장 오래 잡고 있었던 페이지는 선문답 같은 책 제목이었다.

면벽수행은 고사하고 좌선이나 명상조차 제대로 해 본 경험 없는 나는 이 여섯 자 두 문장이 주는 애매한 철학에 도를 깨치지 못해 끄덕일 수도 도리질 칠 수도 없는 땡초처럼 오래 갸웃거렸다.

내가 흐르지 않는다고 시간이 흐르지 않을 리 없고, 내가 흘러가는 속도만큼 시간이 날 맞추어 따라 온 적이 있었던가? 싶은 우문이 시작 이었다.그대가 그대 시간의 주인이니 그대가 생각하는 그것이 곧 진실이라는 친절한 작가의 현답에도 불구하고 오래 이 제목에 골몰했으니, 그는 제목에서 부터 나 같은 현혹하기 쉬운 독자를 끌어들이는데 성공한 것일까? 현혹하기는 쉽고 읽어 내기는 힘든 그의 내공에 두 손을 들어야 하는 것일까? 단지 이렇게 따라 외칠 수 밖에!!

“자유로운 영혼 만세, 자유로운 예술 만세, 자유로운 그대 만세!” (P.250)

책을 넘기다보면 은은한 향이 난다. 코를 깊이 들이대고 킁킁 맡아 보니 아카시아 향이다.

밤에 읽으면 그 향이 더 짙게 나서 밤의 독자를 위한 숨겨 둔 보너스 같아 기분이 좋아진다. 이런 것도 삭막한 세월을 견뎌낸 이력 때문일까? 책 속의 향은 5월 깊은 밤 그 알싸한 향에 무심히 주위를 휘휘 둘러보게 하는 아카시아 향이라기 보다는 예전에 자주 씹었던 아카시아 껌 향기를 기억케 한다. 그래서일까... 갑자기 이런 생각이 들더라.

껌의 향기라? 껌...씹는거잖아!!! 책의 허물일랑 씹지말고 담겨있는 내용의 깊이를 곱씹어 보라는 이외수 다운 발상??

음모론에 늘 혹하게 되는 나는 또 골똘해진다. 비상하기엔 나는 아직 너무 뚱뚱하거나 날개가 덜 자랐다.

할수없다, 처음부터 다시 읽어 볼 참이다!!