-

-

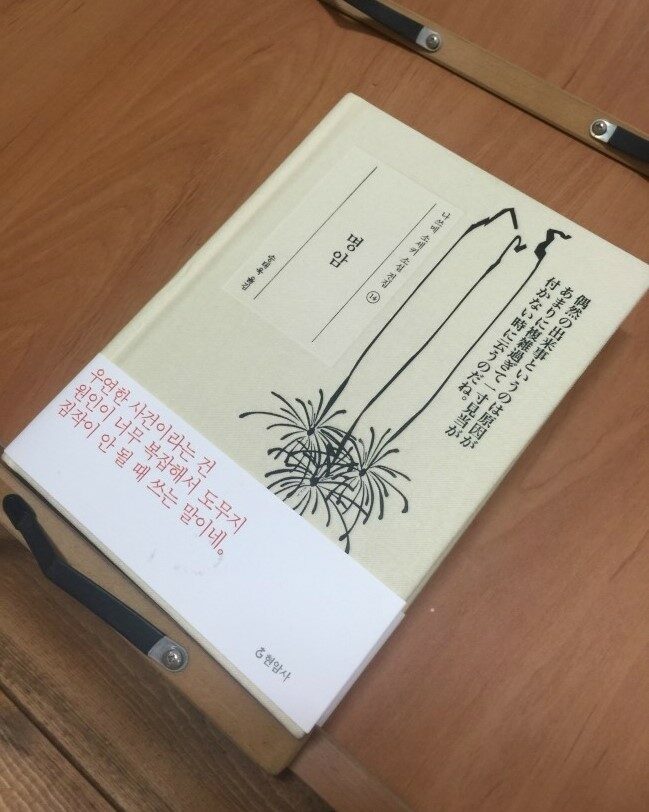

명암 ㅣ 현암사 나쓰메 소세키 소설 전집 14

나쓰메 소세키 지음, 송태욱 옮김 / 현암사 / 2016년 6월

평점 :

"왜 이런 걸 쓰다 말고 간단히 죽어버렸을까."

이 소설의 마지막에 적힌 -미완-이라는 단어를 보며 했던 생각이었어요.

600페이지 가까이 늘어놓고도 이제 막 시작된 것처럼 보이는 그런 이야기를 두고 어떻게 눈을 감았을지 하는 생각도 했습니다.

이미 이 세상에 없는 사람의 글을 읽는 일이 쓸쓸한 일이라는 걸 새삼 실감합니다.

다음이 없는 이야기.

계속될 수 없는 이야기.

이미 오래전에 끝나버린 이야기.

필연만이 있고, 우연은 일어날 수 없는 그런 이야기는 쓸쓸한 것이더군요.

줄거리는 단순합니다.

결혼한 지 얼마 되지 않은 30대 남자가 있어요.

남자에게는 과거가 여럿 있는데(누구에게나 자기만의 역사가 있겠지만), 그 가운데 하나가 '여자'입니다.

결혼의 상대가 아닌 그 '여자'와 헤어진 지 오래지 않아 남자는 다른 여자와 결혼을 했습니다.

그게 지금의 아내인데, 이 아내와의 만남이 제법 극적이라 당시에는 드물게 연애결혼을 한 모양이 되었습니다. 남자에게가 아니라 여자에게 드물게요.

이 남자의 아내는 독립적이고, 자기중심적이며, 주관도 뚜렷해서 당시 일본의 여성상보다는 '현대 여성상(그런 게 있다면 말 입니다만)'에 더 가깝습니다. 주변에서 보는 시선이 고울 리 없지요.

남자의 집도, 여자의 집도 제법 잘 살아서 생활에 걱정이 없을 것 같지만, 남자나 여자나 조금은 헤프달까요, 자기들을 위해 돈을 쓰는 것에 머뭇거림이 없다 보니 아버지에게 생활비를 받아 살고 있는 처지에서 벗어나지 못합니다. 오히려 벗어날 생각이 없이 당연히 계속 도와줄 것이라고 생각하는 편이죠. 그러다 남자의 아버지가 화가 나서는 더는 돈을 줄 수 없다고 통보해버립니다. 남자는 곤란해지고 말았지만, 그럼에도 어떻게든 되겠지 하는 식으로 태평하게 지냅니다. 실제로도 어떻게든 되어가지요.

이 남자에게는 병이 있는데(죽을병은 아니고요), 그 병의 치료를 위해 수술을 하게 됩니다. 간단한 거라고는 해도 일주일쯤 입원해 있어야 하는 거였죠. 병원에 병문안을 온 사람이 몇 있는데 그중 한 사람이 남자를 돌봐주고 있는 집안의 부인입니다. 전부터 잘 알고 지낸 사이고, 남자의 '과거의 여자'와도 밀접한 사람이죠. 그 사람이 와서는 전에 그 여자의 근황을 알려주며 제안을 하나 합니다.

그 여자가 유산으로 요양 중인 온천으로 이 남자를 보내주겠다는 거였죠. 물론 아내에게는 비밀로 해야 하고요.

그 전과 후에 이런저런 일들이 일어납니다. 나쓰메 소세키는 그 사람들의 심리와 시선을 따라다니면서 우리에게 보여주고 들려줍니다. 소세키 답다고 해야겠죠.

이런 식의 이야기입니다.

나쓰메 소세키는 100년 전에 죽었습니다.

100년 전은 일본이란 나라가 지금보다 더 가부장적이고 호전적인 시대였기에 소세키의 작품에 여실히 드러나는 남성우월주의를 참아줄 수 있다면 아마 더 많은 사람이 소세키를 좋아하게 될 거라고 생각해요. 그의 사상이 아닌, 시선을 말이죠.

잘 사는 집안 출신의, 최신의 교육을 받은 사람인 소세키가 왜 그렇게 이해받지 못한다고 느끼고, 외로워했는지는 알지 못합니다. 다만 그런 이해에 대한 갈망과 고독이 만들어낸 세상을 향한 시선과 해석을 즐길 뿐이죠.

소세키가 편안하게 읽히는 이유는 사람답기 때문일 거라고 생각해요. 사소한 일로 다투고 삐치고, 고집을 부리고, 허세를 내세우고, 그러면서도 유머를 잃지 않고, 경제를 논한다거나, 세계를 염려하지도 않는 평범함.

말도 안 되는 억지를 부리면서도 이해를 구하는 어린아이 같은 모습의 등장인물들의 이야기가 남의 것 같지 않아서요.

그런 소세키가 죽기 직전까지 쓰던 작품이 바로 이 『명암』이라는 소설입니다. 우연과 필연의 이야기로 엎치락뒤치락하는 사람들의 이야기요.

우연에 대해서라면 저마다 한 마디씩 할 말이 있겠고, 생각이 있겠지요. 소세키는 이렇게 말합니다.

"그러니까 푸앵카레의 주장에 따르면 보통 사람들이 우연, 우연, 하는 이른바 우연한 사건이라는 건 원인이 너무 복잡해서 도무지 짐작이 안 될 때 쓰는 말이네."

그럴 듯 한 말이죠?

그런데 이런 우연은 사실 아무것도 아닌 것이 되기 쉽습니다.

아주 간단합니다.

왜 그렇게 됐는지 알게 되는 순간 우연은 당연한 결과가 되어버리는 거지요.

소세키는 이렇게 이야기합니다.

"아무리 이상해도 세상에는 우연이라는 것도 있습니다. 당신처럼 그렇게……."

"그래서 이제 이상하지 않아요. 이유만 들으면 뭐든지 당연해지네요."

정말 당연하지 않은 것도, 그 이유가 납득할 만하다면 당연하게 여길 수 있는 존재.

사람이란 그런 모순된 존재입니다. 아주 당연한 것도 납득할 수 없다면 이상하게 여기는 그런 존재요.

그래서일 겁니다.

아마 그래서 사람들은 우연한 사건보다 필연적인 사건에 더 놀라게 되는 것이라고요.

"정말 그렇게 될 줄 몰랐어."

그렇게 될 수밖에 없도록 해놓고, 우리는 얼마나 많은 순간에 변명 같지 않은 변명을 늘어놓고는 하는지.

나비효과, 머피의 법칙.

그건 정말 우연이었을까요.

<과학 콘서트>라는 책에서도 우연에 대한 이야기 나옵니다.

아나톨 프랑스는 이런 말을 했다. "우연이란 신이 서명하고 싶지 않을 때 쓰는 가명이다." 우리는 구체적인 원인 없이 무작위적으로 일어나는 사건을 우연이라고 부른다. 어쩌면 원인이 있는데도 우리가 알지 못하기 때문에 막연히 우연이라고 부르는 것일지도 모른다.

『명암』을 통해 소세키가 무슨 이야기를 하고 싶었는지 알 수 있는 사람은 이 세상에 없습니다. 이 이야기의 결말을 알지 못하는 것과 다름없이요.

그런데 혹시 아나요?

이 모든 것이 사실은 우연이 아니라 필연이었을지요.

이 이야기를 쓰다 소세키가 죽는 것도,

100년이 지난 지금 제가 이 이야기를 읽은 것도,

이 이야기를 읽고 쓴 이 감상을 당신이 읽는 것도.

세상에 우연은 없는지도 모릅니다.

무수한 선택의 연속과 그 결과 외에는요.

당신은 우연을 믿나요?