-

-

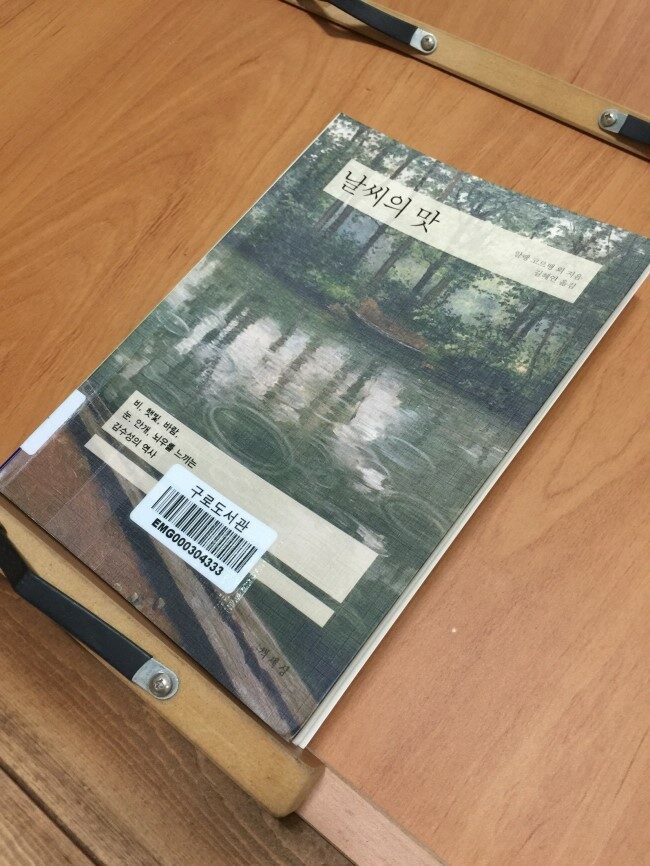

날씨의 맛 - 비, 햇빛, 바람, 눈, 안개, 뇌우를 느끼는 감수성의 역사

알랭 코르뱅 외 지음, 길혜연 옮김 / 책세상 / 2016년 3월

평점 :

인간의 입장에서 생각했을 때는 당연하지만 인간을 떠나서 생각해보면 무척 억울할 것이 적지 않다. 그 억울할 것 가운데 한 자리는 분명 날씨가 차지하고 있을 거라고 생각한다. 날씨는 아무 짓도 하지 않았건만 날씨 때문에 우울해지거나 슬퍼졌다고 말하는 건 예삿일이고, 날씨 때문에 손해를 봤다며 '날씨'가 존재한다면 그에게 손해배상이라도 청구할 것처럼 하소연하는 이들도 거의, 늘, 언제나 있었으니 말이다.

만약 인간이 날씨를 통제하고, 지배할 수 있게 된다면 이런 '고충'이 사라지게 될까? 결코 그렇지 않을 거다. 오히려 보통의 고충에 다툼이 추가될 거고 그 결과 날씨를 탓하는 사람만 늘어날 게 뻔하다.

웃지 못할 일이 있다. 기상청에서 새로 도입했다는 슈퍼컴퓨터 이야기다. 기상청이 새로운 슈퍼컴퓨터를 도입했음에도 오히려 전보다 오보 횟수가 잦아졌고, 오차도 커졌다는 거다.

"세금을 들여서 무엇하는 짓?" 이 정도는 귀여운 편이다.

'기상청이 아니라 구라청'이라고 부르는 사람도 여럿 봤다.

기상청에서는 날씨가 변덕스러운 탓이라고 했다는 말도 있다. 그런데 여기서 또 웃기는 건 비슷한 시기에 유사한 시스템을 도입한 유럽의 경우 예보의 정확도가 올라갔다는 사실이다. 무엇이 차이를 만들었을까?

슈퍼컴퓨터라고 해도 기상을 예측해주는 건 아니다. 수집된 무수한 정보를 취합해 분석하는 일을 도와주는 일을 하는 거다. 최후의 결정과 해석은 숙련된 예보관이 하게 된다. 결국 일기예보도 사람 문제라는 거다.

이웃집 할머니의 예보가 더 정확하더라는 말은 웃기지만 사실일 수 있다. 날씨 역시 경험을 통해 전조를 읽는 일에 속하니 말이다.

《날씨의 맛》은 비, 햇빛, 바람, 눈, 안개, 뇌우와 같은 기상현상을 주제로 여러 사람이 쓴 글을 모아 놓은 책이다. 우리가 '날씨'라고 부르는 현상의 구성 요소와 기상 상태에 대한 인식과 감정의 변화를 들여다보고자 하는 것이 이 책의 목적이다.

프랑스를 중심으로 한 유럽의 기상현상에 대한 인식에 치우쳐 있어서 편협해 보인다는 한계가 있지만 공통적으로 느꼈던 감정인 공포와 경외, 놀라움과 애정에는 어느 정도 공감하게 된다. 아쉬움도 있는데 문장 속에서 접속사의 위치나 쓰임이 의미를 밝히는데 별 도움이 되지 않는다는 거다.

텍스트의 해석과 이해 능력의 문제일 수도 있겠지만 이해가 쉬운 번역도, 편집도 아니라고 생각한다.

《날씨의 맛》의 번역자가 '아니 에르노'의 《단순한 열정》도 번역했다고 적혀 있는데 찾아 읽어봐야겠다.

인상 깊었던 부분을 하나 발췌하는 걸로 감상을 마칠까 한다.

보험에 관해서는(보험으로 우리는 위험과 돌발적인 일에 경제적으로 대비한다. 게다가 전반적으로 모든 것이 우리로 하여금 예기치 못한 일을 더욱 견디지 못하게 압박하고 있고, 우리 각자는 더욱 개인적인 방식으로 이에 동의하면서 매우 다양한 분야에서 보장을 요구한다) 이 모든 것이 우리가 신체, 보건, 건강과 맺는 관계에 접근하여 영향을 미치며(청결과 웰빙에 대한 우리의 걱정과, 일부 사람들이 드러내는 이에 대한 강박을 보라) 이 분야에 대한 우리의 요구사항은 나날이 배가 된다. 우리 모두는, 우리가 그렇게 살고 있다는 것을 안다. 우리가 휴가를 위해 숙소나 기차표를 일찍부터 예약하도록 부추기는 것, 하늘의 색깔과 계절 고유의 돌발 사고를 예측하도록 부추기는 것은 결국 같은 원리다. "우리는 규격에 맞춰진 계절을 기다리며", 언제나 태양이 "자신의 의무를 다하기를" 바라고, 계절들이 "달력에게 약속을 이행하기를 희망한다고, 드 세비녜 후작 부인도 어떤 서신에서 썼다. 돌발적인 기후 사건을 더욱더 참아내지 못하고, 우리 생활 방식은 점점 그것과 양립될 수 없다는 것이 사실로 드러나고 있으니 우리는 그 점에 관해서는 전혀 발전을 하지 못했다.

《날씨의 맛》중

미래의 어느 날에는 우리가 '삶의 변수'라고 부르는 것의 대부분이 예측 가능해질까? 그렇게 많은 것을 예측하고 준비하는 것에는 어떤 의미가 있는 것일까? 단순히 준비하지 않는 것보다는 준비하는 것이 나으니까 한다거나 다른 사람들이 하고 있으니 나도 뒤처질 수 없다는 기분이라면 어쩐지 서글퍼지는 걸 막을 수가 없다.

기술의 발달은 우리에게 더 많은 재해를 극복할 수 있는 가능성을 부여했다. 아이러니한 것은 우산이 없어 짚을 엮어 쓰고 다니던 시대보다 지금의 우리가 더 젖는 것을 두려워한다는 거다. 세탁과 건조가 더 간단해졌음에도 젖거나 더럽혀지는 것을 더욱더 경계하게 된 이유를 알게 된다면 지금보다 조금 더 여유롭게 살 수 있을지도 모른다.

태풍의 위력을 직접 경험한 적이 있다. 압도적인 현상 앞에서는 그 어떤 대비나 준비도 무력해진다. 그 거대함과 강력함은 두려움을 느끼게 했지만 오히려 마음을 비우게 만들기도 했다. 대비하고 준비하는 것은 분명 필요한 일이다. 그러나 모든 것을 준비할 수 있다고 생각하는 건 인간의 오만임을 기억해야 한다.

갑자기 쏟아지는 소나기에 젖을 수도 있다는 사실을 알고, 받아들이는 것과 하늘에 대고 화를 내는 것 가운데 어느 쪽이 더 현명한지 모르는 이는 없을 거다.

갑작스러운 소나기가 염려된다면 언제나 가방에 우산을 넣어가지고 다니면 된다. 그것이 번거롭다면 소나기를 걱정하는 걸 그만두는 편이 더 낫다.

날씨는 아무 짓도 하지 않았다. 우리에게 특별한 감정이 있다거나 의도를 품지도 않는다. 그저 거대한 흐름 안에서 있어야 할 곳에 있고, 없어야 할 곳에 없을 뿐이다. 물론 기상 이변이라는 변수도 있다. 그러나 큰 의미로 보면 기상 이변이라는 표현 역시 인간의 견해일 뿐, 자연의 견해는 아니다.

적이 부족해서 자연까지 적대하고자 하는 게 아니라면, 날씨를 탓하기를 그만두고 날씨를 맛보기를 권한다.

오늘 밤만 해도 빗소리가 이렇게 좋지 않은가 말이다.