-

-

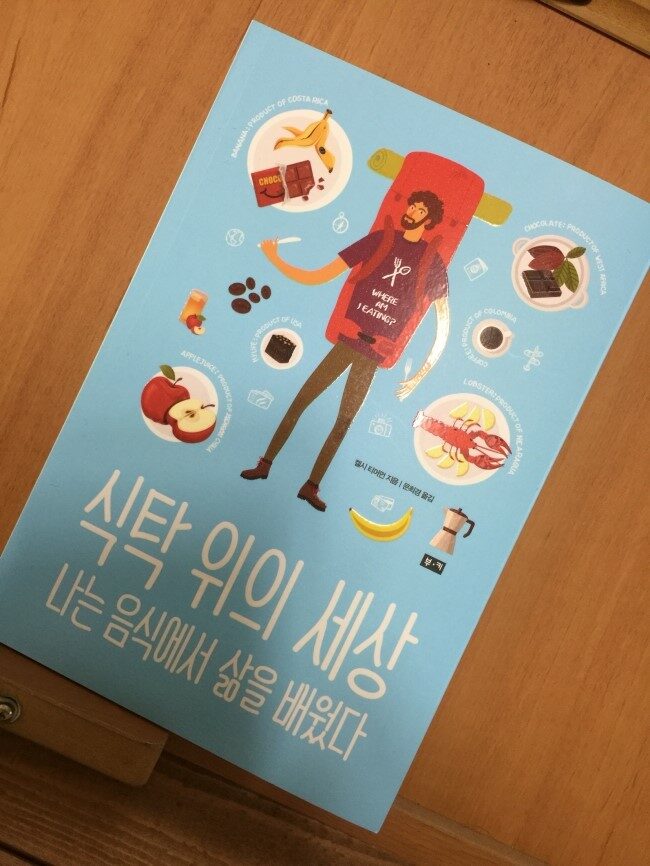

식탁 위의 세상 - 나는 음식에서 삶을 배웠다, 환경부 선정 "2016 우수환경도서"

켈시 티머먼 지음, 문희경 옮김 / 부키 / 2016년 1월

평점 :

어린 시절을 시골에서 보냈다.

아버지와 어머니는 땅을 일궈 자식을 키웠고, 가르쳤고, 출가시켰다.

어떤 의미에서 나는 손과 마음이 많이 가는 다년 생 작물의 하나와 다를 것이 없다.

땅에서 나서, 땅의 힘으로 자라, 땅으로 돌아가는 그런 자연의 일부라는 이야기다.

<식탁 위의 세상>의 저자인 켈시 티머먼은 세상에 관심이 많은 사람이다. 그리고 그 관심만큼 애정 역시 커다란 사람이다.

"왜 그렇게 생각하는가?"

누군가는 그렇게 물을지도 모른다.

그러면 나는 이렇게 되물어 주어야겠다.

"당신은 오늘 하루 먹은 음식들을 기억하는가?"

"그 중에 어디에서, 어떻게 길러지고 수확되어 당신의 식탁에 올라와 있는지 알고 있는 것이 하나라도 있는가?"

십중 팔구는 알지 못할 것이다.

켈시 티머먼은 자신이 먹는 것이 어디에서 오고, 어떻게 생산되며, 그 일을 하는 사람들이 누구인지를 궁금하게 여겼다.

보통 이상의, 사실은 엄청난 관심이 없는 사람이라면 궁금하게 여기는 것 이상을 하지 않았을 것이다. 궁금하게 생각하는 것조차 사실은 상당한 관심을 갖지 않으면 있을 수 없는 일이다. 그러나 그는 그곳을 찾아가서 그들을 만나고, 그들과 이야기를 나눈다. 그들이 하는 일을 실제로 해보기도 하고, 부당하고 억울한 처사와 힘겨운 생활을 보며 서글퍼 하기도 한다.

이 책이 다른 사람의, 우리와 무관한 남들의 이야기일까?

아니다, 전혀 그렇지 않다.

도무지 그럴 수가 없다.

왜냐하면, 우리 인간은 먹지 않고는 살아갈 수 없는 '음식 의존형 존재'이기 때문이다.

우리가 공기 중의 유기물을 자연적으로 합성할 수 있는 기관을 갖게 되지 않는 한, 살아 가기 위해서는 반드시 음식을 먹어야 한다.

그렇기 때문에 이 책 속에 담긴 이야기들은 곧 우리들의 이야기이기도 하다.

이 책을 읽는 며칠동안 먹은 것들을 몇 가지 적어보자면 대략 이렇다.

커피 15잔 정도. (원두로는 150~200g)

필리핀 산 바나나 12개

허쉬 초콜릿 크런치 1개(100g?)

랍스터 X

사과주스 X

켈시 티머먼은 위에 적은 다섯 가지 음식을 찾아간다. 해산물을 좋아하지 않기에 랍스터는 지금까지 한 번 먹어봤을 뿐이고, 최근에는 사과주스는 먹은 일이 없었다.

이 다섯 가지 음식은 모두 켈시 티머먼의 고향인 미국이 아닌 다른 곳에서 생산되어 미국으로 수입된 것들이다.

사과를 제외한 나머지 네 가지 음식은 한국에서도 생산되지 않는 것이다. 사과는 생산되기는 하지만 국내에 들어와 있는 사과주스의 대부분에는 수입산 과즙이 담겨 있다. 결국 미국이나 한국이나 사정이 그다지 다르지 않다는 이야기다.

이 음식들을 생산하는 이들의 삶은 대체로 가난하고, 비참하며, 비극적인 것이었다.

가난과 비참은 그렇다고 해도 비극적이기까지 한 이유는 그들 대부분이 일하면 일할 수록 가난해지고, 비참해지기 때문이다.

세상의 모습은 대체로 비슷하다고 하더니, 어쩌면 그렇게 비슷하지 않아도 좋을 것까지 다 비슷한지 세계 어디를 가든 가장 힘들게 고생하고, 노력하는 이들은 대체로 착취 당하는 위치에 머문다.

커피를 생산하는 농가도, 카카오를 생산하는 농가도, 바나나를 수확하는 노동자들도, 바닷가재를 잡기 위해 목숨을 걸고 잠수를 하는 어부들도 노력에 비해 터무니 없이 적은 수입을 가져간다. 나머지는 회사와 상인들의 몫으로 돌아가는 것이다.

일례로 공정 무역의 대명사처럼 여겨지는 커피 전문점 스타벅스 역시 그들이 표방하는 공정함을 실현하고 있지 않았다. 그들이 자신들이 판매하는 원두에 박아넣은 홍보 문구와 재배 농민의 이야기는 대부분이 뜬구름 잡기 식으로 부풀려지거나 왜곡된 것이었다. 그들에게 원두를 제공하는 농가들은 심지어 스타벅스라는 이름조차 모르는 경우가 많았다.

초콜릿의 현실도 만만치 않았다. 그들은 노력과 고생에 비해 터무니 없이 적은 수입을 얻고 있었다. 수익의 대부분은 초콜릿 회사가 차지한다. 바나나 농장의 사정도 다르지 않다.

그 모든 현장에서 일하는 이들이 가장 힘들어 하는 것은 노동자체가 아닌 아무리 노력하고 고생해도 달라지지 않는 현실이었을 것이다.

스타벅스에 원두를 판매하는 커피 농장 사람들의 생활이 담긴 책을 읽으며 스타벅스에서 파는 커피를 마시는 기분은 어쩐지 몹시도 이상한 것이었다.

그토록 윤리적이고 공정함을 자랑하던 거대한 기업의 위선, 그만큼의 위선으로도 커피에 쓴맛이 더해지지 않는 것 역시 이상했다.

이 책을 읽어보면 우리 식탁에 오르는 수 많은 음식들의 근원에 대해 생각하게 될 것이다.

매끼 먹는 밥을 짓기 위한 쌀이 어디서 어떤 과정을 통해 생산되는지.

과일들은 어떻게 재배되고, 수확되어, 보관되었다가 오는지.

고기는?

생선은?

우리는 우리 몸에 가장 가까운 음식에 대해 너무나 소홀하고 또 무관심 하다.

싼 것만을 찾는가하면, 친환경이나 유기농이라는 간판에 간단히 현혹된다.

더 싸게 사기 위해 자유무역을 지지하고, 그 음식의 질이 높아지는지 떨어지는지는 신경쓰지 않는다.

높아지는 데에 이유가 있다면 낮아지는 데에도 이유가 있는 것이다.

원료가 같은 사료를 먹여, 동일한 기간을 키우고, 재배하는데도 값이 비정상적으로 싸다면 거기에 어떤 비밀이 숨겨져 있겠는가?

이 책은 결코 수입 식품을 배척하고, 국산품을 애용하자는 식의 이야기를 하지 않는다.

할 생각도 없어 보일 뿐 아니라, 오히려 해야 한다고 생각하는 것처럼 보인다.

켈시 티머먼이 세계를 돌며 음식의 근원을 찾아간 이유는 궁금해서다.

어떤 사람들이 자신이 먹고 있는 것을 생산하는지.

그 과정에서 어떤 어려움을 겪고, 어떤 생활을 하며, 무엇을 바라고 있는지.

혹시 자신이 먹고 있는 음식에 유해하거나 위험한 어떤 것이 첨가되고 있다면 그것을 피하거나 막기 위해 어떻게 해야하는지.

켈시 티머먼은 자신을 위해서가 아니라 자신이 사랑하는 아이들과 사람들을 위해서 더 건강하고 안전한 음식을 먹을 수 있기를 바란다.

그리고 그렇게 되기 위해 꼭 이루어져야 하는 것으로 생산하는 이들의 생활과 복지의 향상 혹은 정당한 대가의 지불을 이야기한다.

켈시 티머먼이 애정이 커다란 사람인 이유는 자기 자신과 자기 가족 뿐 아니라, 자신이 먹는 것들을 키우고, 생산하는 사람들에 대한 관심과 애정을 갖고 있기 때문이다. 자기 자신이나 가족을 사랑하는 건 어찌보면 당연하고 간단한 것이다. 하지만 누군지도 모르는 사람들의 생활이 궁금해 오지 깊은 곳까지 들어가는 사람은 거의 없다.

오직 따뜻한 마음, 고마워하는 애정이 있을 때 가능한 일인 거다.

이 책이 가난하고 비참한 사람들이 겪고 있는 비극을 조금이나마 막을 수 있는 책이 되었으면 싶다.

내가 할 수 있는 것은 거의 없다.

하지만 내가 무엇을 먹는지 알고, 먹는 것이 어디에서 오는지 알고, 어떤 것이 윤리적이고 도덕적이며, 진정한 의미에서 효율적인 소비인지 한 번 더 생각할 수는 있다.

일단 내가 먹는 것 가운데 확실한 것이 하나는 있다.

쌀, 이것은 아버지의 것이다.

다른 사람들이 농약을 세 번 칠 때, 한 번도 치지 않고(사실은 바빠서 치지 못하셨다고 하셨지만) 길러낸 유기농 쌀이다.

정말, 이 책 속의 이야기는 무엇 하나 남의 이야기 같지 않았다.

매일 마시는 커피의 원두가 어떻게 생산되는지.

손쉽게 까먹는 바나나에 어떤 서글픈 사연이 있는지.

달콤한 초콜릿이 뒤에 얼마나 씁쓸한 이야기가 있는지.

특별한 날 즐기는 랍스터 요리에 어떤 비극이 담겨 있는지.

오늘 저녁에도 마셨을지 모르는 사과 주스가 무엇으로 만들어졌는지.

알고자 하는 마음이 있는 이들이라면 읽어보기를 권한다.