-

-

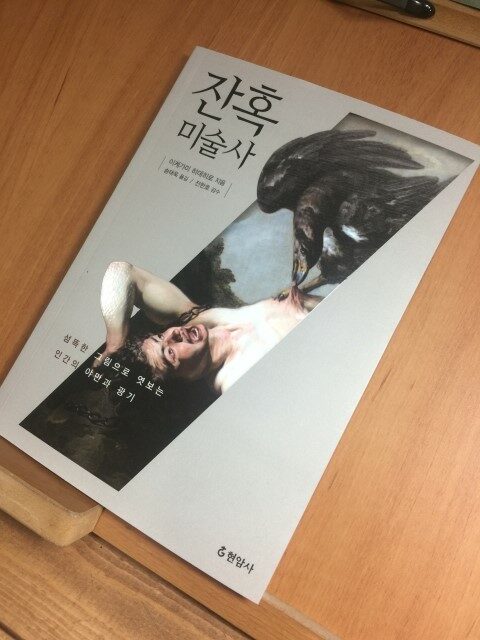

잔혹미술사 - 섬뜩한 그림으로 엿보는 인간의 야만과 광기

이케가미 히데히로 지음, 송태욱 옮김, 전한호 감수 / 현암사 / 2015년 11월

평점 :

절판

종교가 인간을 신격화시킨다면, 예술은 역사와 현상, 상상까지를 작품화시킨다.

예술이라는 테두리 안에서 '작품'이 되어버리고 나면 마치 하나의 고유명사처럼 자신만의 영역을 갖게 된다. 그리고 그것은 불가침의 신성성을 얻어 오래오래 해석되고 재해석되기를 거듭한다.

'작품'이 된다 함은 신격화의 다른 갈래다. 역사적인, 세계적인 작품이 훼손되거나 파괴되었을 때 사람들이 느끼는 상실감 혹은 박탈감 역시 그런 신격화와 연결된 것 아닐까.

예술과 외설 사이에는 오랜 시간 논쟁이 계속되어 지금까지 이어지고 있다.

"그냥 예술로 보면 되는 것 아냐?"라고 말할 수도 있다. 그러나 이것은 예술을 무척 잘 알거나 예술을 전혀 모르는 사람들의 이야기일 것 같다. 왜냐하면 '예술'은 단순한 '행위'에 그치는 것이 아니라 '현실'이 되고, '사상'으로 규정되기 때문이다.

어느 쪽인가 하면 나는 예술을 전혀 모르는 축에 속한다. 예술인지 외설인지 혹은 쓰레기인지 거의 아무 생각도 없었다. 하지만 그런 무지한 나였기에 호기심이 생겼다.

"미술사에 그려진 인간의 잔혹함이라니 어떤 것일까?"

그러나 동시에 이런 생각도 들었다.

"어떤 잔혹한 미술 작품도 이 세상만큼 잔혹하지는 못할 것이다."하는 생각 말이다.

책은 연대 순이라거나 작가 순으로 작품을 배치하지 않았다.

'잔혹한 신화의 세계'라는 주제에서 시작해 '인간의 시체, 예술 작품이 되다'로 끝을 맺는다.

주제가 여럿인 만큼 작품도 여럿이다. 그러나 유독 두드러지는 것은 있었다.

결국 '잔혹한 미술'의 근원에 있는 것은 인간의 '생로병사'가 아닌 '욕망'인 것처럼 보인다. 그리고 전쟁보다 참혹한 것이 종교란 사실을 새삼 실감했다. 종교 분쟁으로 일어난 전쟁을 비롯해 종교와 신의 이름으로 자행된 잔혹한 행위를 나열하자면 끝이 없다.

무엇보다 그 잔혹한 행위는 언제나 '현재 진행형'이다.

책 속에 담긴 작품들은 대부분이 그리스도교와 관련되어 있다.

'암흑기'라고 하는 중세에도 그림은 쇠퇴하지 않았고, 그리스도교에 대한 박해와 흑사병의 처참함을 증언했다.

예술의, 미술의 효용이란 어떤 것일까?

증언, 기록으로써의 기능 외에 인간을 감화시킬 경고나 교화의 기능도 있는 것일까?

'잔혹한 미술'작품에는 그런 경계의 의미도 있다고 한다. 하지만, 정말 효과가 있었을까?

책 속에서 보여주는 지옥은 공포스럽다기보다 우스워 보인다. 물론 이런 생각은 그림에 담긴 진짜 의미를 모르기 때문에 할 수 있는 것일 터다. 보통 경고문은 분명한 메시지를 담고 있는 단순한 그림과 함께 적혀 있다. 공포스러워야 할 지옥이 우스워 보이게 된 이유는 지나치게 단순화시킨 동시에 지나치게 많은 의미를 담았기 때문이 아닐까 하고 혼자 웃으며 생각해본다.

사고관의 차이도 작지 않게 작용했을 것이다.

그림 속의 악마는 역시 무섭다기보다 웃기다. 오히려 인간을 단죄하고, 살해하는 인간이 더 무섭게 느껴진다. 목을 베는 그림이 여럿 나오는데 그 그림들을 볼 때마다 욕지기가 올라오는 것 같은 불쾌감을 느꼈다.

이런 모든 생각이나 느낌도 이 책 속에 담긴 그림들에 대해 최소한으로나마 이해했기 때문에 가질 수 있는 것이었다. 책은 그림에 대해 자세하게 설명하고 분석해주고 있지는 않지만 최소한의 정황과 의미는 밝히고 있다. 오히려 미술에 대해 잘 모르는 사람들, 호기심을 갖고 있는 사람들을 위해서는 조금 가벼운 듯한 이런 미술책이 좋을 지도 모르겠다. 물론 주제가 '잔혹'이기에 선택에 앞서 한 번 더 생각해보기를 권하고 싶지만 말이다.

미술은 종교보다 역사가 깊은 것 같다. 동시에 미술과 종교는 떼어내기가 쉽지 않은 것처럼도 보인다. 예술이냐 외설이냐의 문제는 이 책 속에 담긴 작품들에도 적용되었을 논쟁일 것이다. 외설이 단순히 야한 것을 의미하지는 않을 것이다. 외설이란 '천박함' 혹은 '불순함'에 더 가까운 의미로 쓰일 것 같기 때문이다.

잔혹 미술사는 어떤 의미에서는 인간의 일그러진 욕망의 역사처럼 볼 수 있을 것이다. 그러나 어디까지나 예술이기에 분명한 메시지를 품고 있는 것도, 사람들에게 영감과 사색의 계기가 되어주는 것 또한 사실이다.

미술은 결국 인간의 삶과 죽음에 대한 기록이 아닐까. 삶 속의 무수한 순간과 죽음까지의 시간 동안 배우고 느끼고 생각하며 상상한 모든 것을 미술 작품에 담으려고 몸부림치는 예술가들이 보이는 것만 같다.

어떤 그림은 잔혹하다. 그러나 그것만으로 끝나지 않으므로 예술이 된다.

자식을 먹는 시간의 신 크로노스

인간에게 불을 가져다 준 '프로메테우스'

있는 힘껏 목을 베는 '유디트'

죽음에 대한 경계 혹은 경고.