-

-

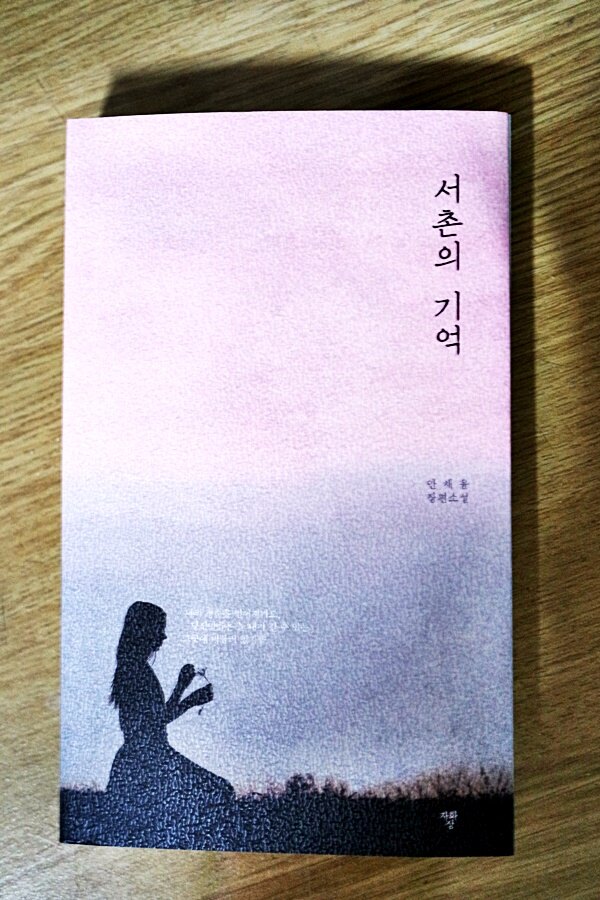

서촌의 기억

안채윤 지음 / 자화상 / 2017년 2월

평점 :

절판

처음에 책 제목을 봤을때, 서촌에서의 무슨 기억이 있는것일까?하는 궁금증과 호기심이 들었던 책이었어요.

표지도 뭔가 노을이 지는모습을 연상시키는 색깔과 형체는 보이지 않지만, 아른거림이 느껴지면서,

그림자같기도 한 여인이 앉아있는 모습이 가슴을 살짝,살짝 건들이는 기분에 끌림이 느껴져서 읽게 된 책이에요.

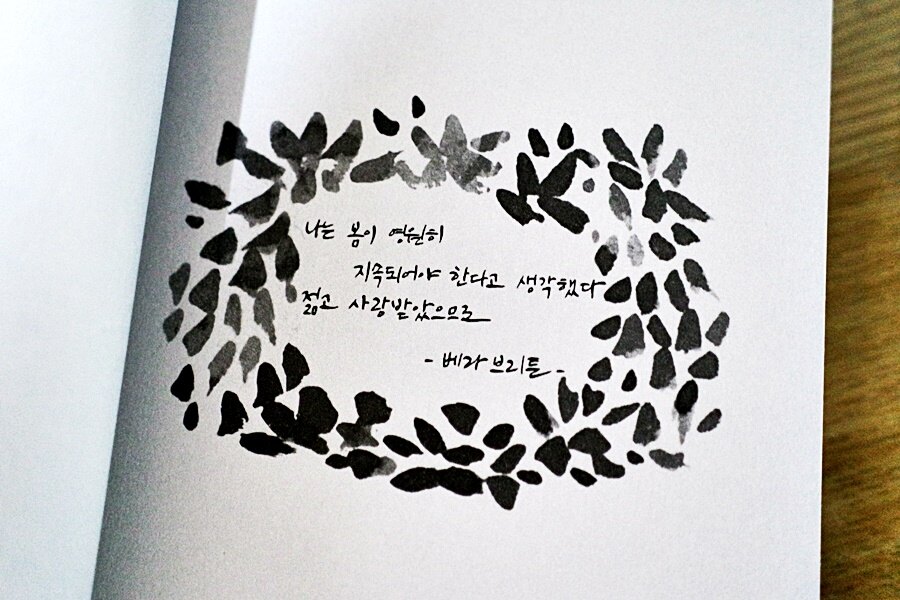

서촌의 기억이란 제목의 책에서 첫장을 조금만 넘기면 나오는 명언인데요.

저는 봄이 계속 쭉, 지속되길 바라는 마음을 가지고있었는데, 베라 브리튼이란 분은

젊고 사랑받았으므로 라는 문구가 제가 생각했던것과는 달랐지만,

그 이유가 무엇이든, 결국 봄이 영원히 지속되길 바라는 마음은 똑같은것 같다라는 생각이 들었어요.

그리고 서촌의 기억이란 책을 읽다보면, 이 문구를 왜 쓰셨는지, 감이 와요.

저도 읽으면서 다시금 느끼고 깨달은게 있거든요

책의 내용과 서촌의 기억이란 제목이 너무 잘 맞아서 작가님이 제목을 잘 지으셨구나라고 생각이 들었어요.

첫페이지의 시작부터 공사소리로 시작을 해요. 서촌의 골목사이를 요란하게 울리는 공사소리로요.

이 책의 주인공인 태인이라는 남자가 경매로 나온 효자동에 있는 낡고 오래된 폐가라고 생각되어지는 한옥을

사서 공사를 한지 6개월이 접어들었을때부터 이야기는 시작해요.

태인이 처음 이 한옥집을 방문했을때, 거의 폐가수준을 넘어 귀신이 나올꺼같은

음침함과 무서운 기분이 느껴지는 곳이었어요.

다른 사람들같은 경우, 들어가보지도 않고 그냥 다른곳으로 갔을텐데, 태인은 무언가에 홀린것처럼

이 집의 으스스함을 개의치않고, 안으로 들어가게되요. 그리고 언제부터 사람이 살지 않았던건가하는 궁금증과

이상하게 두근거리는 가슴을 느끼게 되면서 이 집을 사게 되죠.

세상에... 무련 1951년 초 즈음부터 사람들이 살지 않았다고 하는 세탁소 할아버지의 말씀에 놀라지 않을 수가 없었어요.

이 부분을 읽으면서 어떻게 그렇게 오랫동안 방치되어왔는지, 왜 그동안 누구의 방문도 없었는지 하는 생각이

꼬리에 꼬리를 물면서 들었어요.

서촌의 기억 속에 나오는 태인이란 인물은 말수가 별로없고, 조용한 성격이에요.

그런데 왜 그럴수밖에 없었는지를 태인의 가정사를 얘기해주면서 이해를 할 수 있었어요.

오히려, 이런 가정에서 부모밑에서 자랐다면 삐뚤어질수도 있었을텐데, 참 곱고 바르게 자란것같애

제가괜히 기특하다는 생각이 들었네요.

왜 태인이 1951년부터 오랜 세월동안 아무도 살지 않던 폐가와 다름없는 한옥을 사게 된 이유도 같이 말해줘요.

바쁜 부모님, 바뻐서 자신한테 애정을 다 보여주지도, 표현하지도 않았던 혼자였던 외로운 시절이 있던 그곳을 떠나고싶은 마음과

새로운곳, 새로운 장소 에서 새롭게 시작하고 싶다는 생각으로 결정한거라니.

그 마음이 완전히는 아니지만, 어느정도 제 가슴속에 와닿았어요.

저도 지금 제가 살아왔던 곳을 떠나, 새로운곳, 새로운 장소를 향해 나아가고싶다라는 마음을 항상 가지고 있거든요.

그렇게 해서 온 서촌의 어느곳. 그 곳에서 생각지 못한 만남이 기다리고 있었네요.

한창 공사가 진행중이던 어느날, 드디어 마지막 공사만 앞두고있을때,

한 인부로 인해 발견하게 된 방공호.

방공호라는 단어가 나왔을때, 정말 이 집이 단순하게 오래됐구나를 넘어 색다르면서 약간의 어색함을 가져다 주었어요.

소를 키우는 외양간 밑에 있던 방공호. 방공호가 집안에 있었다는것도,

외양간 밑에 있었다는게 정말 저도 어색한 조합이면서 과연 방공호가 있던 옛날 집들은 몇채였을까?

아니면 있는 집들이 있었을까?하는 생각과 그 모습을 상상의 나래를 펼치면서 읽어내려갔어요.

그리고 전혀 예상치 못한 만남이 태인을 기다리고 있었어요.

바로, 초록빛으로 녹이 슨 상자였어요

녹이 슨 초록빛 상자를 열었을때, 그 안에 든것은

금은보와도 아닌, 돈뭉치도 아닌 흰색 봉투 안에 빼곡히 가득 들어찬 편지였어요.

남들같으면 에잇 뭐야. 하고 김샜다라는 표정이나 실망한 기색을 비추면서 그냥 한쪽으로 치워버리든지,

아니면 신경을 안쓰거나, 버렸을텐데, 태인은 달랐어요.

편지라는걸 알고 봉투 안에 든 편지를 꺼내 읽어내려갔어요.

봉투 겉에 쓰여진 손글씨. 1950년 1월 1일.

무려 66년 동안이 지난 편지였어요. 감히 상상도 하지 못할 66년전의 편지라.

저도 읽어내려가면서 과연 무슨 내용이쓰여진 편지일지 기대를 한껏모아 초집중해서 읽었어요.

1950년 1월1일로 시작하는 편지.

누구에게 보내는지는 적혀져있지않고, 단지 당신이라고만 적혀져있는 편지에요.

이 편지를 쓴 사람은 현재 태인이 공사하고있는 집에 하숙하며 살았던 구자윤이라는 남자대학생이에요.

편지에는 그때 그시절에 쓰였던, 맞춤법이며, 단어, 감성들이 고스란히 적혀져있어요.

읽으면서 저도 1950년 태어나지도 않았던 그시절로 시간여행을 떠난 기분이 드는건 어쩔수가 없네요.

구자윤이라는 대학생이 쓴 이 편지는 좋아하고, 사랑하는 이름은 안적혀있는 여성에 대한 편지로써,

읽으면 읽을수록 66년이란 시간을 거슬러 올라가는 느낌이 들어 읽으면서 저도 모르게 전율이 일어났어요

태인은 첫 번째 편지를 읽고나서, 편지가 들어있는 상자를 아예 가지고 왔어요.

편지는 한두통이 아닌, 무려 217통이나 됐어요.

요즘같은 시대에 편지 하나 쓰기도 힘들어하는 판국에, 무려 200통이나 넘는 편지를 썼다니,

실로 대단하다고 엄지가 올라가면서, 그때 그 상황이 어떠했길레 많은 편지를 쓰게 되었는지 호기심을 불러오네요.

1950년 1월1일에 시작된 편지는 12월 31일 일년동안 이어져있어요.

매일같이 편지를 쓴게아니라, 서너통씩 쓰다가 어느순간 이후로 매일같이 편지를 쓰기 시작했어요.

구자윤이라는 사람의 편지를 한 챕터씩 건너뛰어서 그동안 쓴 편지를 쫙하고

나열하면서 적어놓았어요. 정말 제가 그 편지의 상대방이 된것처럼,아니면 몰래 남의 편지를 엿보는 기분이

들어서 두근대는 심장을 잡고 조용히, 차분히 읽어내려갔어요.

너무 절절하고 아프고, 막 그런 이야기가 아니라 오히려 담백한듯, 애처롭고

낭만도 있으면서, 슬픔도 같이 공존을 해요

상자에는 편지만 있던게 아니라, 흑백사진과 펜과 잉크도 같이 들어가있었어요.

태인의 친구인 남규가 재밌냐는 말에 사랑을 편지식으로 표현하면 재미로 치부하는것 같은

느낌을 받았어요. 하지만 1950년대에 편지에 재미가 과연 있었을까하는 생각이 드네요

재미라기보다는 편지로밖에 내색하고 표현할 수밖에 없는 상황이 아니었을까 하는 생각이 들면서,

상자속에 있었다는건 전해질 수 없는 마음인것같애 제 가슴이 아파왔어요.

우연히 공사하던 중 방공호에서 만나게 된 상자속 편지.

그 편지는 한 여인에 대한 한 남자의 사랑과 낭만과 슬픔이 모두 담겨져있는

편지를 발견함으로써, 이 편지의 주인공을 찾기위해 길을 떠나게 되요.

그저 생각지 못한 만남이 자신의 사랑을 기억나게 하고, 과거로의 시간여행을 떠나게 만드는

매력이 있으면서, 읽으면 읽을수록 잔잔하지만 일어나는 파동에 몸과 마음이 들썩일정도로

이제 따뜻해져오는 봄이라는 계절에 꼭 읽어보면 좋을 책이라고 감히 추천해봐요.