-

-

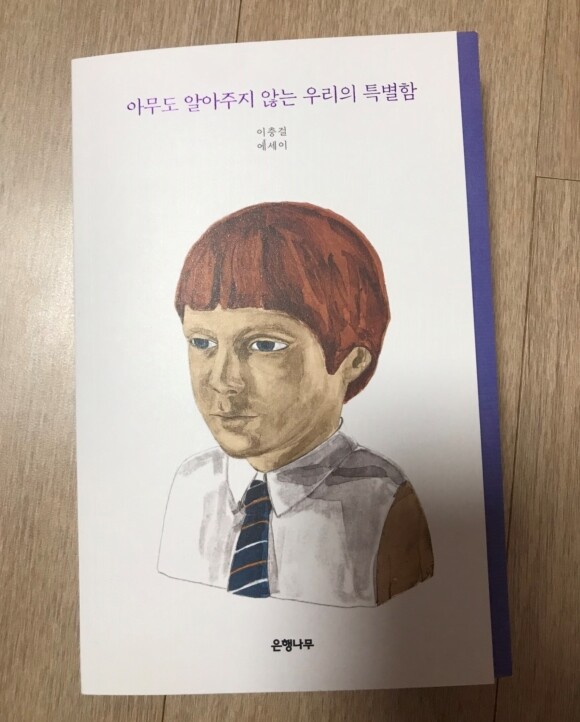

아무도 알아주지 않는 우리의 특별함

이충걸 지음 / 은행나무 / 2020년 1월

평점 :

별로 많은 정보를 제공하지 않는 표지라고 생각했는데,

책을 읽고 나서 그 생각이 완전히 바뀌었다.

소년미가 묻어나는 귀여운 헤어스타일에,

깊은 생각이 담긴 눈동자와는 사뭇 다르게

단단히 채워진 단추와 넥타이.

<아무도 알아주지 않는 우리의 특별함>은

GQ KOREA의 초대 편집장으로 18년간 일한

이충걸 편집장의 에디터스 레터를 모아서 만든 책이다.

매달, 독자들에게 새로움과 호기심을 자극해야 하는 잡지를 만들어 내는 사람의

말과 사유에 대한 궁금증으로 책을 열었다.

다른 책과는 조금 다른 얇은 종이 질감과 제법 두툼한 책의 두께가 기대감을 더했고,

한 달 한 달, 잡지의 콘셉트와 주제의식을 축약해 놓은 것 같은 에디터스 레터는

18년이 지난 지금에 와서 읽을 때

옛날의 '최신 최첨단'을 보여주는 낯뜨거운 추억팔이가 아닌

과거와 현재가 여전히 연결되어 있고,

변화/쇠퇴/퇴보/탈피/혁신 되어 가는 과정을 더듬을 수 있는

섬세하고 감각적이면서도 묵직한 사유와 취향이 묻어있는 글의 모음이었다.

쨍-하게 밝지 않은 조명에서 책을 처음 열었을 때에는 미처 눈치채지 못한

챕터의 제목 옆 숫자들이 이 책의 특징 중 하나를 보여준다고나 할까?

과잉, 반란, 피상성, 남자, 행인들, 외양, 혼자, 어제 라는

총 8개의 주제를 각 챕터로 묶어서 저자 이충걸의 관찰 및 관찰의 결과, 취향,

그리고 생각이 흘러가거나 진해지는 과정을 담아내고 있다.

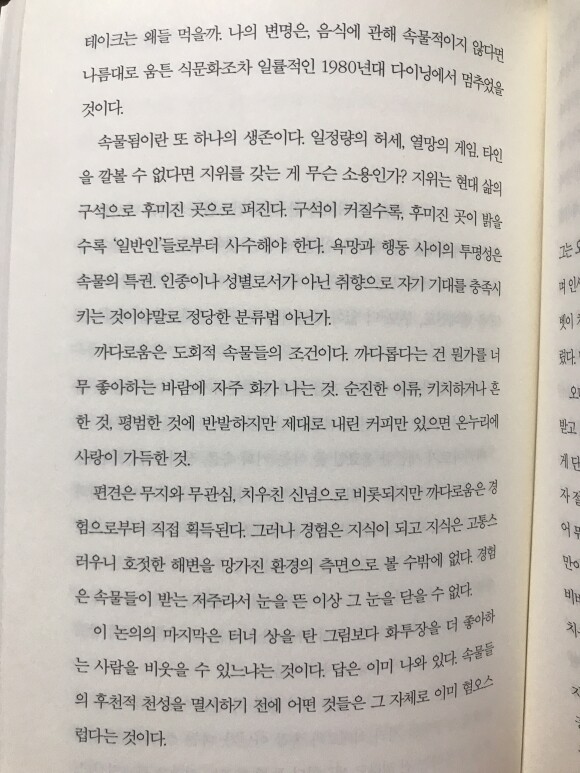

보통은 제목을 진하게 쓰고 시작하는데, 옅은 색감과 간략한 단어로 시작된 글이

다채롭게 사유를 더하며 색을 입어가는 과정이

때로는 유화처럼, 어떤 것은 담백한 수묵화처럼

어느 하나 예사롭지 않게 선택한 단어를 정제하고 잘 배열하여

읽는 맛을 살려 제공된다.

보통 '잡지'하면 빠르고 감각적이며 신경을 자극하는,

그러면서도 어딘가 어색한 번역식 말투나

다소 과장되고 단정적인 스타일의 글들로 채워져 있는데

(그럴 수 밖에 없으려니, 한다마는)

에디터스 레터와 후기 부분 만큼은 그 잡지를 만들어 내는 사람들의

진짜 느낌이 살아 있어서 오히려 더 꼼꼼하게 읽는 편이라

이 책의 글은 마치 진한 풍미를 가진 메인 디쉬의 플래터스 같았다.

쉽게 넘어가는 페이지가 아닌, 독자를 생각하게 하고 잠시 머무르게 하는 글들을 만나,

그다지 춥지 않은 겨울이어도 스미는 스산함을 잊을 수 있는 시간을 보내 행복했다.

저자는 예민한 지각과 세밀한 묘사의 문학적 글쓰기 보다

일본 단가처럼 축약된 글을 쓰고 싶었다고 하며

편집장은 '경험하지 못한 사람'이라고 INTRO에서 말하고 있지만

글을 읽는 내내, 18년 동안 변함없이 유지되어 온 작가의 고양이 같은(?) 특징을

여기저기에서 탐정처럼 찾아낼 수 있었다.

호기심이 많은 만큼, 두려움도 있고

그러나 한 번은 찔러보지 않고서는 성에 차지 않는 용감함이 늘 작동하는 모습.

사물을 오래도록 관찰하면서 이쪽 저쪽에서 바라보는 즐거움을

시간을 내어 향유하는 시선과

예민하고 신경질적으로 팩- 하니 곤두세웠다가도

결국은 포용하고야 마는 약한 마음까지.

그리고 무엇보다도 새로움에 대해 그저 느끼고 생각하는 것으로 끝나지 않고

알아보려고 하고 탐구하고 공부해나가는 성실한(!) 스탠스가

이 글과 이 글을 쓴 작가를 매력적으로 만들었다.

언어를 다루는 사람들이 오랜 세월을 거쳐 만들어 낸

시그니처 매력이 있는 숙성된 와인같은 글을 읽는 즐거움을 느끼게 해 준 책이다.