-

-

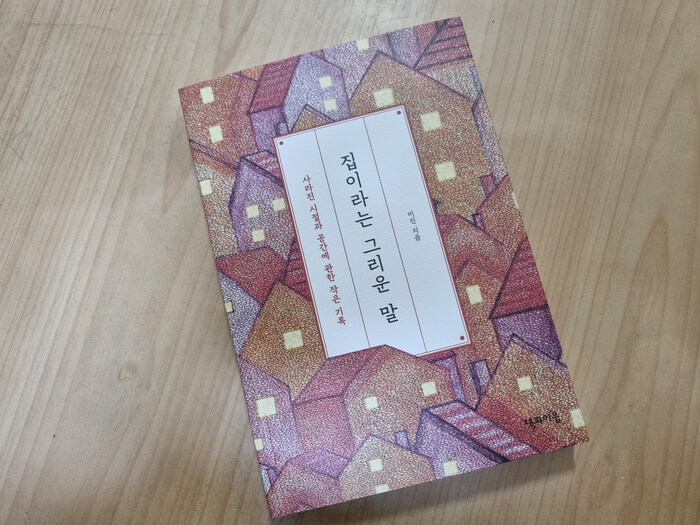

집이라는 그리운 말 - 사라진 시절과 공간에 관한 작은 기록

미진 지음 / 책과이음 / 2023년 3월

평점 :

집이라는 그리운 말 / 미진 지음 / 출판 책과 이음

책 제목 자체로도 힐링이 된다. '집이라는 그리운 말' 밖에서 하루 종일 일하고 지친 몸을 이끌고 집으로 들어와서는 편안함을 느끼는 곳이 바로 집이다.

가족들과 다함께 맛있는 밥도 함께 먹을 수 있는 곳 우리들의 안식처 '집' 집이라는 공간에 얽힌 사라진 시절과 공간에 관한 작은 기록을 담은 에세이 도서이다.

집이라는 그리운 말 이 책의 목차는 1부 어디에도 없는 집, 2부 골목길 모퉁이에서, 3부 우리 집 가는 길, 3부로 구성되어 소개해 놓았다.

집이라는 그리운 말 이 책에는 열 두 가족이 모여 사는 하늘과 맞닿은, 세상에서 가장 높은 동네 만리동 풍경, 무허가 주택에서 퇴거 명령을 받고 가슴 졸이던 나날,반지하 집에 찾아 든 무정한 도둑,내 집 갖기가 소원인 엄마와 이를 위해 고군분투하는 가족, 마침내 장만한 우리 집과 결혼 후 아홉 번의 이사를 하며 겪은 이야기를 솔직 담백하게 담았다.

집이라는 그리운 말 이 책을 읽다 보니 배창호 소설 '꼬방 동네 사람들'이 머리 속에 떠오른다.

집이라는 그리운 말 이 책의 저자의 기억 속 집은 공간 너머의 것을 선물해 주었다고 말한다. 김이 모락모락 나는 다라이에 퉁퉁 부은 다리를 담그고 마당 귀퉁이 시멘트 틈새로 자란 민들레를 멍하니 바라보다가 김칫국에 밥 한 그릇을 비우고 나면 왠지 모를 힘이 생겼다.

까짓 괜찮다고, 내일은 더 나을 거라고 안도하게 되었다.

산 동네 유월 아침은 찼다. 이른 아침에 교정을 지나 텅 빈 교실로 들어가 가방 속 책을 꺼냈다. '호밀밭의 파수꾼'을 읽었다.

누군가 의 탈선을 보며 공모자가 된 듯한 유쾌하지 않은 기분, 현장에 있던 목격자가 된 석연찮은 불안이 슬며시 사라졌다.

어린이를 몰아 세우기 전 모순과 타락에 물든 어른들이 순수를 찾기를, 어린 소년을 덮친 파도가 썰물이 되어 제자리로 돌아가기를 바랐다.

아이들을 지켜줄 파수꾼이 과연 있을까. 그저 바라고 기대하는 마음에 만들어낸 상상의 인물은 아닌지, 마냥 기다려도 되는지 궁금했다.

며칠까지 퇴거 하라고 명시된 독촉장이 날아왔다. 만리동에서 아현동 반지하로 이사를 가기로 했다. 이사 간 집에 훔쳐갈 것도 없는 데, 도둑이 들었다. 왜 꽃이 아니고 뿌리여야 하는지, 왜 볕 좋은 세상이 아니고 그 아래 희미한 세상이 내 것이어야 하는지, 저 밑에서 위에 있는 모든 것을 향해 항변하고 싶었다고 저자는 말한다.

처음 살아본 고급 아파트에서 지내는 동안 저자는 딱딱한 완두콩 열 알이 박힌 홑 이불 위에서 자는 듯이 불편했다고 한다.

내 집 장만 을 향한 엄마의 간절한 바람은 모두의 바람이 되었다. 평생의 염원이자 당찬 야망이 비로소 이루어졌다. 우리는 한 번도 가져보지 못한 우리 집에서 저마다 '자기만의 방' 을 가진 주인이 되었다. 이사한 집에서 대학도 졸업하고 결혼도 했다.

36년 만에 예전에 살던 만리 동을 갔다. 그곳은 대 단지 고층 아파트가 우뚝 뽐내고 있을 뿐 저자가 살던 동네, 집은 없었다.

집이라는 그리운 말 이 책의 저자는 단 한 번 시간을 얼릴 수 있는 기회가 주어진다면 엄마의 손길을 얼리고 싶다고 한다. 그리고 아주 힘든 어느 날 따뜻한 햇볕에 녹여 만지고 싶다. 그럼 그 기억을 가슴에 품고 남은 시간을 또 마냥 철 없이 조금은 뻔뻔히 살아갈 수 있지 않을까.

집이라는 그리운 말 책 제목처럼 누구에게도 관섭 받지 않는 편안하게 쉴 수 있는 내 집 마련까지 의 이야기가 녹록하게 스며있는 책이다.

무허가 땅에 집을 짓고 살 때는 그래도 옆집, 앞집,뒷집 등 동네 사람들에 대해 일어나는 모든 일들을 다 알고 지냈는데, 요즘은 옆집에 누가 사는지 조차 알 수 없는 시대가 되었다.

부유하지도 않았고, 공동 화장실, 대중 목욕탕 등 편의 시설이 불편했어도, 그때에는 사람이라는 정을 느끼면서 서로 도와 가며 살았던 그 시절이 그리울 때도 있다.

집이라는 그리운 말 이 책에서 내 집 마련을 위해 은행 대출을 받아 집을 마련했는데, 사람들은 내 집이라는 명칭보다 '은행 집' '은행님 댁' 이라는 표현을 읽는 순간 가슴이 찡하고 아렸다.