-

-

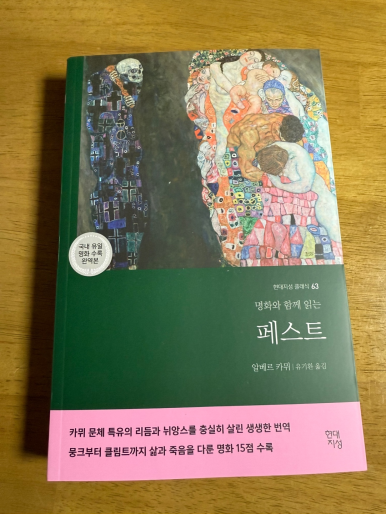

페스트 (컬러 명화 수록 무삭제 완역본) - 명화와 함께 읽는 ㅣ 현대지성 클래식 63

알베르 카뮈 지음, 유기환 옮김 / 현대지성 / 2025년 4월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

※ 이 글은 디지털감성e북카페에서 무상으로 도서를 지원받아 솔직하게 작성하였습니다.

명화와 함께 읽는 페스트라니!

과거에 tvN에서 했던 '책 읽어드립니다'라는 프로에서 페스트 작품을 다룬 적이 있다.

그때 한참 코로나로 나라가 힘들 때였다. 그래서 나도 읽어봐야지 생각했었다.

그러다가 한동안 잊어버리고 있다가 이번에 서평을 신청하면서 진짜 읽게 되었다.

이책의 표지에 나온 그림은 클림트의 죽음과 삶이다.

나는 그림에 대해 잘 모르지만, 클림트이 그림을 좋아한다.

죽음이 다가오고 있는데 반대편에 있는 사람들은 노인도 아이도 성인도 있다.

이렇게 죽음은 언제나 삶과 함께하고 삶은 언제나 죽음과 함께한다.

페스트를 읽으면서 가장 공감이 갔던 인물은 의사인 '리외'이다.

내가 간호사로서 병원에 근무를 하면서 메르스도 코로나19도 겪었기 때문이다.

혹시나 병동에 전염병이나 감염병 환자가 입원을 하면 그 병실은 들어가고 싶지 않다.

이거는 사람이라면 누구나 그런 마을 가질 것이라고 생각한다.

하지만 나는 의료인이고 누구도 들어가고 싶지 않지만, 결국 들어가야 하기에 그 병실에 들어간다.

리외는 의사의 사명감이 투철한 사람으로 환자들을 치료하고 하루하루 지쳐간다.

그러나 리외는 직업으로서 의사가 아니라 그의 삶 자체가 의사인 사람이다.

그는 누구보다 페스트를 두려워했지만, 그래서 도망가거나 회피하지 않았다.

그게 ‘사명감’이라는 걸 너무 잘 알고 있어서, 내가 했던 많은 선택들이 조금은 덜 외롭다고 느껴졌다.

그리고 도시, 오랑이 봉쇄되는 장면들은 우리가 겪었던 코로나 시기랑 너무 닮아있었다.

일상이라는 게 얼마나 소중한지, 사랑하는 사람을 보지 못하는 시간이 얼마나 괴로운지 뼈저리게 느끼게 되었다.

사람들은 모두 “언제 끝날까?”, “나는 괜찮을까?”, “다시 예전처럼 살 수 있을까?” 고민했고, 나도 그랬다.

시문의 폐쇄가 초래한 가장 주목할 만한 결과 하나가 바로 그 이별이었는데, 사람들은 전혀 준비가 안된 상태에서 느닷없이 이별을 맞이했다. 어머니와 자식, 남편과 아내, 사랑하는 연인들은 며칠 전에 잠시 떨어져 있는 것이라고 여기면서, 역의 플랫폼에서 몇 마디 당부를 주고받으며 서로 포옹했었다. 어리석은 인간적 믿음으로 며칠 후 또는 몇 주 후에 당연히 재회하리라고 확신한 그들은 작별하면서도 일상적인 걱정거리들을 내려놓지 못했다. 그런데 졸지에 무한히 멀어져서 다시 만나지도 못하고 소식을 전하지도 못하게 되었다. 도청의 명령이 공포되기 몇 시간 전에 시문이 폐쇄되었고, 당연히도 도청이 개인적인 사정까지 고려할 수는 없었다. 질병의 갑작스러운 침략이 초래한 첫 번째 결과는 시민들이 마치 개인적인 감정이 없는 듯 행동해야 했다는 것이다. 명령이 발효된 첫날, 몇 시간 동안 도청은 전화나 방문을 통해 하나같이 절실하고 또한 하나같이 검토할 수 없는 사정을 호소하는 민원인들로 북새통을 이루었다. 사실상 우리가 타협의 여지가 없는 상황에 놓여 있으며, '합의' '특전' '예외'라는 단어가 더 이상 의미가 없다는 것을 깨닫는 데 며칠이 걸렸다.

'장 타루'라는 인물도 인상 깊다. 그는 시민보건대에 지원하면서 환자들을 만난다.

그리고 '그랑'도 페스트에 맞서 묵묵히 싸운다.

결국은 타루는 결국 페스트에 감염되어 사망한다. 그는 끝까지 리외와 함께 싸웠던 인물이기에, 그의 죽음은 리외에게 엄청난 충격이 되고 리외는 비통하지만, 무너지지 않는다.

슬픔 속에서도 계속 환자를 돌보고, 묵묵히 자신의 자리를 지킨다.

마침내, 오랑시에 페스트가 물러가게 된다. 봉쇄된 도시의 문이 열리고, 시민들은 기뻐하면서 일상으로 돌아가려한다. 하지만 리외는 사람들의 환호 속에서도 슬픔과 경계심을 갖고 있는다. 왜냐면 그는 알고 있기 때문이다. 페스트는 사라지는 게 아니라, 언젠가 다시 올 수 있다는 걸.

마지막에 리외는 자신의 아내가 끝내 돌아오지 못했다는 이야기는 전한다.

페스트를 읽고 전염병은 언제든 다시 올 수 있는 것, 그리고 영웅은 특별하지 않다는 것, 희망과 불안은 언제나 공존한다는 것을 느꼈다(표지의 죽음과 삶처럼)

너무 많은 것을 느꼈고, 다시 코로나와 같은 고통은 겪고 싶지 않다고 생각했다.

이 책은 단순한 전염병 이야기가 아니라, '도덕과 선택'의 이야기다.