-

-

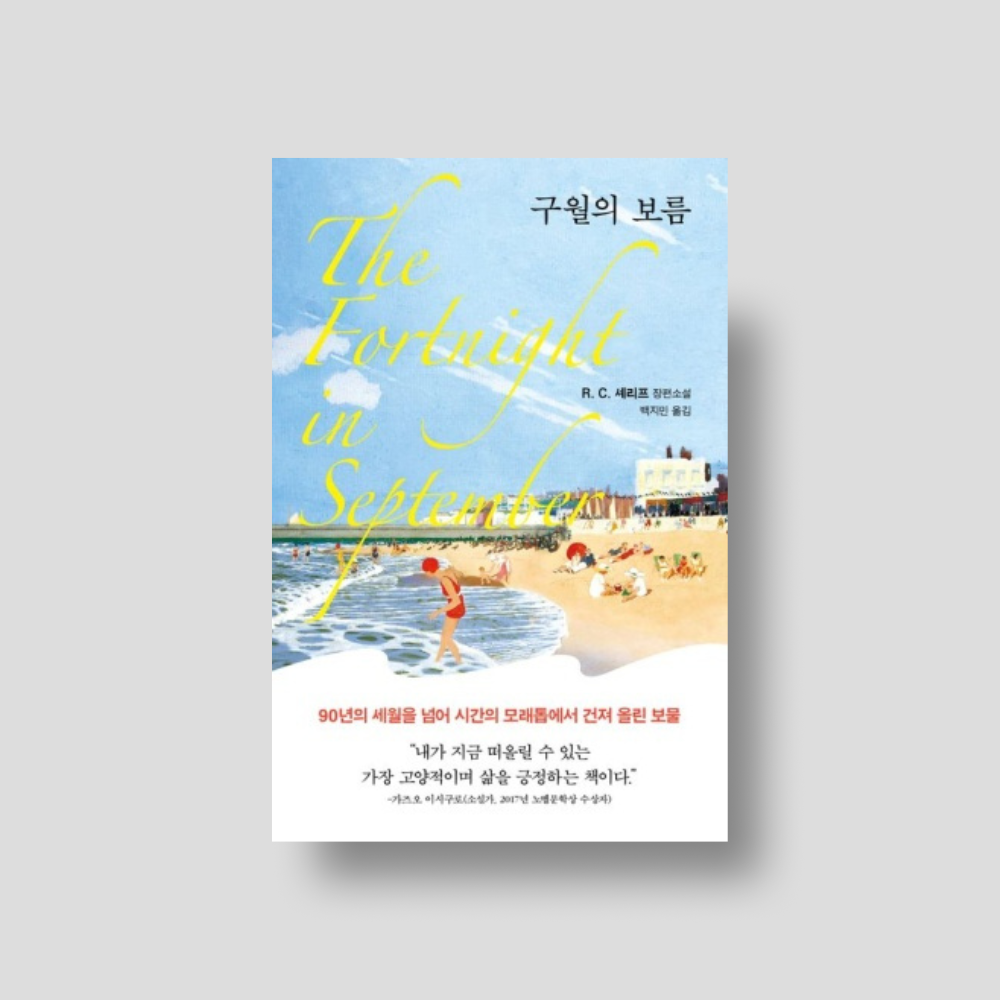

구월의 보름

R. C. 셰리프 지음, 백지민 옮김 / 다산책방 / 2025년 6월

평점 :

“평범한 가족의 일상 속에서 가장 소중한 감정을 건져 올리는 이야기!”

1930년대, 대공황이라는 거대한 격랑 속에서도 어떤 이야기는 조용히,

그러나 묵직하게 다가온다. R. C. 셰리프의 『구월의 보름』이 바로 그런 책이다.

배경은 영국 남해안의 작은 휴양지, 보그너 레지스.

한 가족이 매년 9월, 보름간의 여름휴가를 떠나는 이야기다.

극적인 사건이나 반전은 없지만, 그 대신 이 소설은 “아무 일 없는 날들” 속에 숨겨진 감정의 움직임을 예리하게 포착한다.

스티븐슨 가족의 보름은 반복적인 연례행사로 자리 잡은 지 오래다.

딸 메리는 스무 살, 아들 딕은 열일곱, 막내 어니는 열 살.

세 아이는 매년 조금씩 자라고, 그들이 머무는 ‘시뷰(Seaview)’라는 이름의 낡은 객실도 함께 나이를 먹는다. 딕이 어렸을 때 식탁보에 남긴 잉크 자국, 메리가 붙인 조가비 장식, 박제된 돌잉어 ‘리처즈 씨’ 등은

그들의 시간이 남긴 자국들이다. 그 익숙한 낡음과 사소한 흔적들이야말로 이 가족만의 여름을 증명하는 진짜 풍경이 된다.

책의 전체적인 내용 중에 개인적으로, 아들 딕이 어느 날 처음으로 스스로 산책을 나서는 장면이 인상 깊었다. 늘 가족의 품 안에서 움직이던 열일곱 살의 딕은 그날 처음으로 혼자만의 걸음을 시작한다.

그리고 그 길 위에서 딕은 ‘자신이 누구인지’, ‘앞으로 어떻게 살아가야 하는지’를 가만히 사유하기 시작한다. 자신이 곧 성인이 되어가고 있다는 것, 부모님의 인생을 자신이 대신 살아야 할 필요는 없다는 것,

그리고 자신만의 방식으로 삶을 선택하고 싶다는 욕망이 그 사유 속에서 조심스럽게 움튼다.

그 장면은 단순한 산책이 아니었다.

그는 ‘아이’의 자리에서 처음으로 ‘자기 자신’을 외부 세계에 투영해 본 것이었다.

나는 그 장면에서, 말없이 커져가고 있는 한 청년의 내면을 아주 조용히 응원하게 되었다.

이 가족의 하루는 늘 정해진 루틴을 따른다.

아침이면 해변을 거닐고, 오후엔 바닷가 데크 체어에 앉아 책을 읽거나 그저 멍하니 바다를 바라본다.

저녁이면 크리켓 경기나 마을의 작은 행사에 들르고, 밤이면 나란히 앉아 붉은 노을을 본다.

아무 일도 없는 듯하지만, 그 안에서 인물들은 은밀하게 변화하고 있다.

아버지는 매끼 식사 후 조용히 혼자 산책을 나서고, 어머니는 가족을 위한 역할에서 벗어나 처음으로 ‘자기 자신’과 마주 앉는다.

어니의 키가 어느덧 자신을 훌쩍 넘어섰다는 사실에 놀라고,

아버지는 멀어지는 수평선을 보며 세월의 깊이를 실감한다.

이들은 말로 하지 않지만, 각자의 내면에서는 아주 중요한 감정의 변주가 일어나고 있다.

그리고 이 소설에서 가장 아름답고 조용한 장면.

해변의 벤치에 가족이 나란히 앉아 말없이 노을을 바라보는 장면은,

이야기 전체의 감정이 절정에 이르는 순간이다.

누구도 무슨 말을 하진 않지만, 모두가 알고 있다.

‘내년에도 우리가 이곳에 다시 올 수 있을까?’라는 조용한 물음이 그들의 마음에 잠겨 있다.

마지막 날, 짐을 싸고 시트를 다시 깔고 창문을 열며 맞이하는 아침.

그 바다는 여전히 눈부시지만, 어쩐지 색이 달라 보인다.

셰리프는 이 이야기를 단순한 상상에서 시작했다고 한다.

보그너 해변에 앉아 사람들을 관찰하다가, 한 가족의 여름을 따라가고 싶다는 충동이 들었다고.

그 충동이 고요하고 단단한 한 권의 소설이 되었다.

이 책의 번역가 박지민은 이 소설을 “유리병 속 색색의 유리알”이라고 표현한다.

지금은 별것 아닌 듯 보이지만, 훗날 꺼내보면

햇살 아래서 반짝일 듯한 추억의 조각들.

그는 이렇게 말한다.

“삶이 힘들 때마다 그 유리알들을 한 알 한 알 꺼내 보며

거기서 받는 따스한 빛에 위안을 얻는 것과 같은 책.”

그 말처럼, 『구월의 보름』은 우리 삶에 분명히 존재했지만 자주 잊히는 “그저 그런 하루”들을 다시 떠올리게 만든다.

조용한 삶의 풍경 속에 감춰진 감정의 파동.

그것이야말로 진짜 우리의 인생일지도 모른다는 사실을 다시금 되새기게 된다.

책 속엔 이런 구절이 있다.

“인생의 황금 같은 시간은 기억이 꼭 붙들 수 있는 예리한 윤곽을 남기지 않는다.

읊조린 말들도, 작은 몸짓이며 생각도 남지 않으니,

깊은 감사함만이 시간에 흔들리지 않고 계속해서 머무른다.” (p.341~342)

또 이런 장면도 있다.

“일 년에 딱 한 번, 그들은 이렇게 앉았다.

서로를 마주하고, 가까이 말이다.

다른 때는 이런 일이 벌어지는 법이 전혀 없었다.” (p.104)

사건도 없고 갈등도 없지만, 이 소설은 그 어떤 드라마보다 마음을 오래 붙잡는다.

『구월의 보름』은 우리가 지나온 평범한 하루들을 다시 바라보게 해준다.

그 보름이, 우리 인생에도 분명 있었다는 것을.

그리고 책장을 덮고 나면 이렇게 말하게 된다.

“그때는 몰랐지만, 참 고맙고 따뜻한 날들이었다.”

ㅡ

'이키다 @ekida_library'님을 통해 '다산책방(다산북스) 출판사'로부터

도서와 소정의 제작비를 지원받고 작성한 리뷰입니다.

[작성자]

#하놀 블로그 https://blog.naver.com/hagonolza84

#하놀 인스타 @hagonolza

무엇보다 근사한 부분은 휴가가 시작되기도 전에 그가 휴가를 즐기고 있었다는 점이었다! - P39

|