-

-

아날로그를 그리다 ㅣ 연시리즈 에세이 2

유림 지음 / 행복우물 / 2020년 6월

평점 :

핸드폰을 자주 바꾸는게 영 불편하다.

고장이 나지 않는 한 약정기간이 지나고도 한참동안 구형을 고집하는 편인데

용량이 넘쳐 버벅거리면 그때서야 바꿔볼까 생각한다. 나는 디지털보다 아날로그가

편하고 좋다. 미처 따라가기도 버겁고 사람냄새가 적은 것 같아 아쉬워서다.

나이가 들어간다는 반증인지는 모르겠는데 요즘은 옛것이 자꾸 좋아진다.

고전마케팅이 유행이기도 하지만 어려서는 그렇게 싫고 불편했던 것들이 그리워지는 것은

왜일까. 동전을 넣고 다이얼을 돌리던 공중전화도 그립고 깨끗하게 들리는 음악보다

지직거리는 LP판이 좋아진다.

요즘은 서울 곳곳에 LP판으로 음악을 틀어주는 곳들이 늘어났다. 누군가 나처럼 옛것이 그리워진 것이다.

어린시절 무교동과 명동에 즐비하던 음악다방도 그립고 무엇보다 같이했던 동무들이 그립다.

이렇게 우리처럼 나이든 사람들이 추억을 떠올리는 아날로그를 그리워한다지만 이 책의 저자는 아직

무척이나 젊은데 조금은 칙칙할 수도 있는 아날로그를 왜 좋아하게 되었을까.

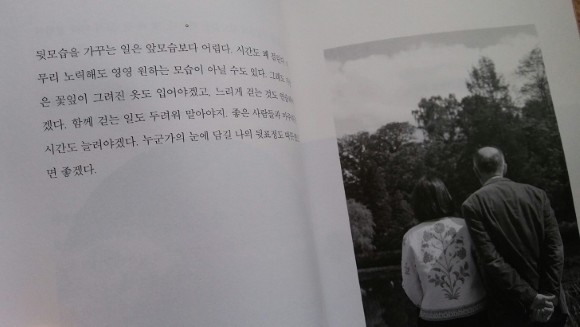

일단 실린 사진자체가 흑백이다. 그래서 눈도 마음도 편하다.

저자처럼 나도 내 뒷모습이 궁금하다. 사진은 늘 앞이나 옆에서 찍는 것으로 알고 있으니

뒷모습은 없다. 뒷모습이 아름다워야 한다는데 나도 아이들한테 뒷모습을 찍어달라고 해야겠다.

과연 내 뒷모습은 어떤 모습일까. 후일 누군가에게 남을 내 뒷모습이 추하지는 않을지 걱정스럽다.

나도 언젠가 덕수궁 근처 돌담길을 다정하게 걸어가는 노부부의 뒷모습을 보면서 부럽다는

생각을 했었다. 나도 저렇게 늙어갔으면...하는 마음으로 한참을 지켜보았던 것 같다.

어린 나이에 바로 곁에 누워있던 할머니의 죽음을 지켜봐야헸으니 몹시 놀랐을 것이다.

비록 아들만 귀하게 여겨 늘 소외당했다고 느꼈던 손주였지만 마지막 숨결로 겨우 뱉어난

말이 자신의 이름이었다니 조금쯤은 위로가 되지 않았을까.

오래전 딸아이가 사진작가가 되고 싶다고 해서 식겁했던 기억이 떠오른다.

그거 배고픈 작업인데...라는 생각이 얼른 들었기 때문이다.

다행이랄까 그저 취미로 남겨두기로 해서 안심을 했었다.

시간을 담는 것은 아름다운 일이지만 분명 배고픈 작업이다.

그럼에도 일상을, 시간을 담는 사람들을 보면 부럽다는 생각이 든다.

마음속에, 머리속에만 담기에는 너무 거대한 시간들을 붙잡을 수 있으니 어찌 부럽지 않겠는가.

따라가기도 버거운 스피드 시대에 느리게 느리게 아날로그적으로 살아가는 사람들이 있어

위안도 되고 행복해진다. 화려하지 않아서 위축되지 않았다.

작은 책속에 담긴 느림의 그림들과 마음들이 퍽 마음에 드는 책이다.