-

-

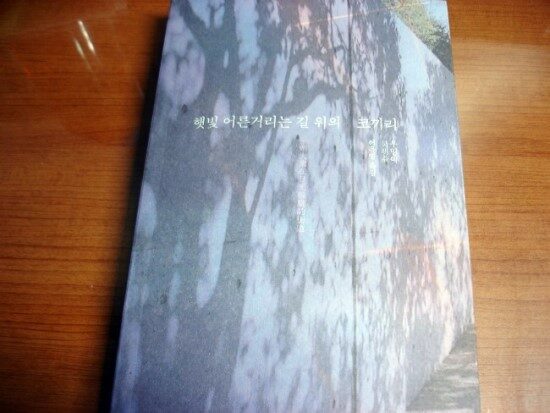

햇빛 어른거리는 길 위의 코끼리 ㅣ 알마 인코그니타

우밍이 지음, 허유영 옮김 / 알마 / 2018년 3월

평점 :

그때 그 시절의 이야기.

표지에서 보여지는 느낌 그대로의 모습이 우밍이 작가의 글 속에 잔잔하게 묻어나 있다. 옛 시절의 아련함과 순수했던 시절의 이야기는 마치 이제는 보지 않아 장롱 한 쪽에 먼지를 덮어쓴 앨범과도 같았다. 자주 보지는 않지만 빛바랜 사진을 보면 절로 시간여행을 하듯 그리움이 묻어나는 시간. 당시에는 너무 어려 몰랐던 어른들의 모습이 그 시간의 어른들의 나이가 되자 그들의 이야기가 너무나 잘 읽혔다. 당시에는 철이 없어 했던 치기어린 행동들은 시간이 지나 그리움으로, 아련함으로 남는다.

다시는 갈 수도, 올 수도 없는 시간 여행은 우밍이 작가의 <햇빛 어른거리는 길 위의 코끼리>의 단편 속에서 묻어난다. 각각의 단편이지만 연작처럼 이야기가 이어져 있고, 그 시간 속의 마술사는 한 때 자신들의 세상을 흔들어 놓을 만큼 강력했다. 가벼운 눈속임인 줄 알면서도 아이들은 그 세계를 동경했고, 기어코 장사를 해서 번 돈을 숨겨 마술사가 파는 도구를 샀다. 직접 사서 해 보면 절로 알게되는 눈속임을 그는 마술사가 파는 도구를 모두 사서 해보고야 알았다. 그렇게 콕 찍어 몸소 느꼈으면서도 그는 마술사가 마지막으로 꺼내 놓은 회심의 카드에 넘어간다. 마치 마법처럼 다시 마술사의 세계에 개장이라도 하듯 사람들은 그의 손길에 환호했고, 사람들은 홀리듯 지갑을 열었다는 이야기.

우리나라 소설을 포함해 세계의 여러 소설을 읽다보면 그 나라의 색채가 다양하게 나오기도 하고, 때로는 특색을 잡을 수 없는 비슷한 느낌에 작품에 흥미를 잃게 만들기도 한다. 영미소설과 일본소설의 다채로움과 달리 중국소설은 60~70대의 배경을 그린 소설이 많고, 천안문 사태의 이야기를 빼 놓고는 이야기가 안 될 정도로 그들의 근간을 뒤흔든 사건이었지만 작가만 다를 뿐 다른 색채를 띄는 작품은 많이 만나지 못했다. 그러다 보니 중국소설에 대한 관심도 흥미를 두지 않았는데 찬호께이의 <13.67>(한스미디어, 2015)를 읽으면서 다시 중국소설을 바라보는 계기가 되었다. 그런 점에 있어서 우밍이 작가의 <햇빛 어른거리는 길 위의 코끼리>는 찬호께이의 작품과는 다른 결을 갖고 있다.

예전 시대를 거슬러 올라가면서도 낯설지 않은 시대와 사람들. 그러면서도 현재와 과거의 시간을 오가는 나의 모습이 투영되어 빛바랜 사진을 다시 꺼내 보는 듯 흐르는 시간의 공기와 분위기가 눈을 감으면 절로 영화처럼 상영되어 흘러간다. 타이베이의 랜드마크였던 '중화상창'이 1992년 활기차게 돌아갔던 상가 건물이 사라지면서 역사의 저편으로 물러갔지만 우밍이 작가의 글 속에서 다시 되살아난다. 다른 듯 하면서도 같은 모습이 인상적이었고, 세월은 흘러가지만 그 속의 상처와 아픔이 시간 속에서 묻어난다. 아이들의 눈에서 보여지는 어른들의 모습은 '바르지' 않았지만 일상적으로 자연스럽게 묻어났고, 그 시간을 그들은 그것이 폭력이고, 잘못되었다는 것을 알지 못했다. 그럼에도 선량했던 사람들의 이야기는 시간이 지나 이해가 되었고, 스스로 그들의 시간 속으로 걸어들어간다. 순수했던 시간이 마치 마술사가 마술을 펼치듯 짧게 눈속임을 한 것처럼 손가락 사이로 시간을 흘러가 버렸다.

리뷰어스 클럽의 소개로 출판사로부터 책을 제공받아 주관적으로 작성한 글입니다.