-

-

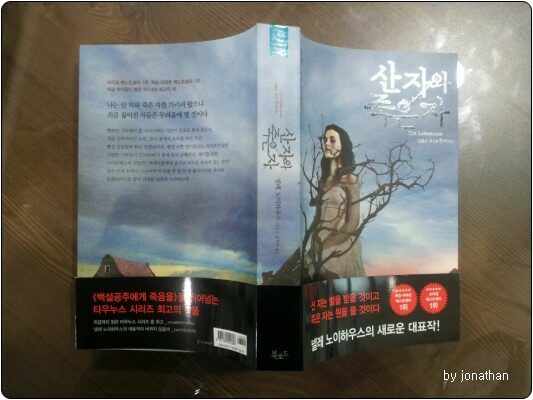

산 자와 죽은 자 ㅣ 스토리콜렉터 32

넬레 노이하우스 지음, 김진아 옮김 / 북로드 / 2015년 6월

평점 :

역시 <타우누스 시리즈>를 만나야 속이 뻥 뚫리는 기분이 든다. 『백설공주에게 죽음을』을 통해서 만나기 시작한 피아와

보덴슈타인의 이야기에 빠져든 사람이라면 아무리 넬레 노이하우스라도 다른 이야기에는 꿈쩍도 안할 것 같다. 나 역시 그렇다. 나에겐『여름을

삼킨 소녀』처름 서정적인 이야기보다는 이렇게 피튀기는 현장 속 이야기가 흥분되고 읽을맛이 난다. 피아와 주변 인물들이 사건을 해결해 나가는

모습을 보면서 결코 현실에서는 일어날 수 없는 일이라 안심을 하고 머리를 쓰고 몸으로 움직이는 형사들을 따라가는 재미를 놓칠수가 없다.

'나는 산 자와 죽은 자를 가리러 왔으니 죄를 짊어진 자들은 두려움에 떨

것이다.'

그림같이 아름다운 독일 타우누스 지방이라고 누가 그랬던가? 피아와 보덴슈타인이 있는한은 전혀 그림같이 아름다운 곳이 아닐 것만

같다. 무슨 사건 사고가 이렇게도 많이 일어나는지 전 세계에서 가장 끔찍하다고 하는 사건들은 이곳으로 모두 모이는것만 같다. 아니, 내가

사랑하는 요 네스뵈의 해리 홀레 형사 주변에도 무궁무진한 범죄들이 일어나고 있으니 절반쯤으로 생각한다해도 사건 사고가 많아도 너무 많다. 벌써

이 곳에서 일어난 굵직 굵직한 사건들이 몇번째인지 모르겠다. 그럼에도 나는 그들을 만나기 위해 또 다시 한번도 가보지 않은 독일의 타우누스

지방으로 여행을 하려하고 있다. 2012년 12월 19일 수요일, 매일의 일상처럼 개를 산책하던 노부인 잉게브로크 롤레더가 총에 맞아

살해된다. 총에 맞아 살해되다니 유럽은 유럽이구나하고 넘겨버릴까?

넘길수가 없다. 사건은 계속해서 일어나고 있으니 말이다. 연쇄 살인범의 탄생? 20일 목요일 마가레터 루돌프, 25일 화요일

막시밀리안 게르케, 28일 금요일 위르멧 슈바이츠, 31일 월요일 랄프를 지나 다음해 1월 초까지의 살인 행렬. 죽은이들의 공통점이 나오면

사건이 해결될 수 있을까? 그저 개를 산책시키던 노인, 요리를 하던 부인, 빵집 종업원, 학교 선생님까지 평생 나쁜 일이라고는 저지르지 않은

선량한 사람들이 '스나이퍼'의 총에 맞아 살해되었다. 원거리, 정확한 조준. 재미를 위한 사이코패스의 행동일까? 아니면 선량한것 처럼 보이는

이들의 뒷면에 숨기고 싶은 비밀이 있는 것일까? 신혼여행 가신다는 피아가 이곳에 남을 걸 예측하는 이는 전 남편인 헤닝만 있는 건 아니었다.

'크리스토프는 피아가 떠나지 않을 걸 이미 알고 있었다. 헤닝이 그랬던 것처럼. 알고 보면 세 사람은 똑같은 부류의 인간이다. 피아는 셋

다 일에 목매다는 사람들이라걸 인정하지 않을 수 없었다.' (p.73)

완벽하게 뒷처리를 했다지만 '스나이퍼'가 남겨놓은 단서들을 하나 하나 따라가면서 피아와 보덴슈타인은 살해된 이들의 가족이 장기

이식을 하고 죽은 키르스텐 슈타들러와 관련이 있었다는 사실을 알게된다. 키르스텐 슈타틀러의 죽음을 외면했던 레나테 롤레더의 엄마, 잉게브로크

로레더를 시작으로 구급차 운전요원이었던 파트릭 슈바르처의 부인 위르멧 슈바이츠, 장기이식 상담자로 7개월정도 일했던 베티나 카스파 헤세의 남편

랄프 뿐 아니라 살해된 모든 이들이 키르스텐 슈타들러와 관계가 있었다. 그녀의 관련이 있는 인물들이 수면위로 나타나면서 그저 스처 지나가는

사람들로 여겨졌던 이들에 다른 모습들이 보여지기 시작한다.

키르스텐의 아들 에릭 슈타들러, 딸 헬렌 슈타들러, 남편 디르크 슈타들러, 키르스텐의 부모인 리디아 빙클러와 요아힘 빙클러가

유력해보이지만, 헬렌의 약혼자인 예스 하르티히와 헬렌의 양아버지인 마르크 톰슨도 무시할 수가 없다. 모두들 알리바이를 가지고 있는데, 도대체

어떻게 이 끔찍한 사건들이 일어나고 있는걸까? 2012년 12월 19일부터 일어나 사건은 2013년 1월 2일에 끝을 맺는다. 다른

이야기들처럼 피아와 보덴슈타인이 해결을 해서 끝냈다고 할수 없는 끝맺음 일지라고 사건은 끝이난다. 더 빨리 사건의 윤곽이 잡힐수도 있었을

사건은 브스바덴에서 온 비밀병기라는 안드레아스 네프의 잘못된 프로파일러와 에렌베르크가 전달하지않은 제보 전화의 내용으로 인해서 먼곳을 돌아오게

만들어 버린다. 작은일 하나를 제대로 하지 못함으로 큰 사고를 만들어 내는것은 어느 사회나 마찬가지인 듯 싶다.

엄마의 죽음을 받아들이지 못하고 죽은 헬렌 슈타들러. 한 사람의 죽음후에 고통받는 사람들과 삶을 다시 얻은 사람들. 그리고

자신들에 이익을 위해 얽히고 설킨 이야기들이 조금씩 풀려나가기 시작한다. 죄없는 사람들의 죽음. 작가는 무엇을 이야기하고 싶었던 것일까?

"병원에서 키르스텐 슈타틀러의 장기를 차지하려고 죽게 놔둔 거라면 모든 살인 사건의 동기가 확실해지는 거고, 우린 그

일에 관계된 사람들이 누군지 알아내기만 하면 되겠네요." (p.317)라고 사건의 해결을 위해서는 분명 스나이퍼를 알아내기만 하면 되는

것이지만, 넬레 노이하우스는 그것만을 이야기하고 있지는 않다. 스나이퍼가 되어야만 했던 이를 이야기하고 있다. 왜 스나이퍼가 되어야만

했는지를 말이다. 옮긴이인 김진아의 말처럼 평생을 슬픔으로 살아가는 이들이 존재하고 있고, 남의 슬픔은 공감할 필요가 없는 문제처럼 되어

버렸는지도 모르지만, 그러기에 우리는 여전히 책을 읽고 누군가의 슬픔에 공감하고 싶어지는 것이 아닐까? 인간은... 사람은... 분명 살아갈

수 있는 존재가 아니니 말이다. 서로 기대어 서있어야만 완성이 되는 '사람 인(人)'처럼 말이다.