이 책에도 번역에 관한 얘기가 꽤 있다.

그런데 알라딘 링크 말고 구글 이미지에서 책이나 저자 이미지 찾아서

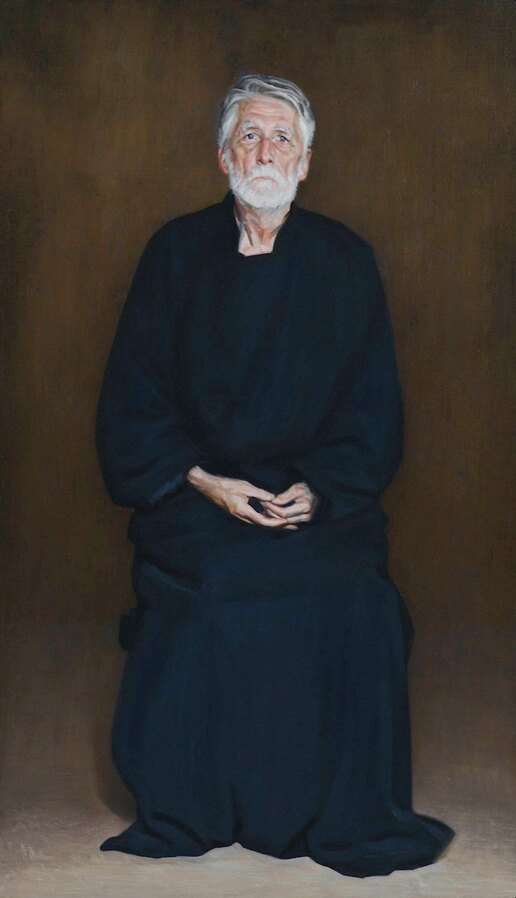

올리려고 검색하다 보니, 책 표지의 이미지가 저자 자신의 초상화다. 2010년.

2014년 78세에 타계했다는 기사들도 검색된다. 아주 유명하거나 중요한 저자는

(미국에선 문학 교수들 사이에서도 "누구?"일 듯) 아니고 New York Review of Books Classics

시리즈가 실은 더 잘 알려져야 했던 저자들, 책들의 '재발견'이 목적이라는 것 같으니 저 책 나오면서

조금 더 유명하거나 중요한 저자가 되신 분일 듯. 호주 출신 중문학자. 불문학자. 번역가.

하이브로우, 미들브로우.

나는 이 구분이, 이데올로기는 미심쩍을 수 있지만 유용하고 재미있게 쓰일 수도 있다고 생각한다.

예를 들면, 홍상수는 하이브로우, 미들브로우? 이 질문으로 알 수 있는 거 있지 않나. 아도르노가 "닥전."

닥후는 누가 있을까. 존 파울즈. <프랑스 중위의 여자>. (마틴 에이미스가 그 점 몰라봤을 독자들에게 화내며

그 점에 헌신하는 에세이 쓰기도 했다). 아마 서머셋 몸의 <써밍 업>도. 쿤데라의 다수 작품. 혹은 모든 작품. 역사학자에게도 적용할 수 있다면, 홉스봄과 토니 주트도 거의 닥후. 철학자 중 닥후라면, 슬로터다이크. 누스바움.

둘을 나누는 기준?

'영합'이 혹은 타협이 1이라도 있으면 후자. 그것이 1도 없을 때 전자.

(설득력이, 1이라도 있나요?)

어쨌든 Simon Leys의 이 책은, 밸런스가 좋다가도 결국 후자인 책.

특히 느껴지는 지점을 그의 번역론에서 찾을 수 있을 텐데, "역자에게 도착언어를 잘 아는 것이 중요하다" 입장에서,

출발언어를 막 배우기 시작했으나 아주 좋은 번역을 남겼다는 사례들을 말하고, 잘 읽히며 바로 (도착언어 사용자들 사이에) 수용될 수 있는 번역이 좋은 번역... 같은 얘길 하는 글이 있다. 몇 가지 의문과 모호하지만 결코 그에게 동의할 수 없겠다는 감정 남겼던 글. 왜 그랬을까를 <안나 카레니나> 새번역 역자와 그 번역 옹호하는 이들이 쓴 편지를 오늘 저녁에 읽으면서 알 것 같았다. 이들에 따르면, 톨스토이를 번역할 때 러시아어를 아는 것으로 충분하지 않다. 톨스토이의 러시아어를 이해함은 당연하지만 그를 넘어 그의 러시아어를 러시아어의 역사 속에서 볼 수 있어야 한다. 그 역사 속에서 톨스토이가 자신의 언어로 성취하고자 한 예술적 목적, 목표는 무엇이었나도 알아볼 수 있어야 한다. 그게 극히 사소해 보이는, 사전적 의미의 차원에서 일어나는 무엇이라 하더라도. *완전히 동의함.