처음 글자 풍경은 취학 전, 미술학원의 칠판에 판서된 단어들을 어떤 감흥도 없이 무조건 베껴 쓰는 지겹고 무의미한 반복이었다. 아마 미술학원에서는 그리기보다는 쓰기에 대한 효율을 학부모들에게 자랑하고 싶었나 보다. 나는 쓰고 또 쓰고, 깎고 또 깎으며 때로 지우기를 반복했다. 그 사이로 활자는 빠져나갔다.

나는 공부를 못해서, 아니 못했지만 잘 하고 싶은 열망 만큼은 그 누구에게도 지지 않아서 공부 잘 하는 아이들의 글씨체를 흉내내어 필기를 하곤 했다. 귀퉁이가 유난히 부드럽게 빠진 똘망똘망한 글자체가 당시 여학생들 필기체로 인기여서 이를테면 ㅇ은 한없이 통통해지고 받침은 납작해지며 키를 낮추었다. 활달한 아이들의 경쾌한 글자체, 얌전한 아이들의 차분한 획은 나에게 와서 골고루 섞여 ‘쓰기’는 나에게 싫증나지 않는 하나의 발화가 되었다. 내용은 차치하고라도 그 외관 자체가 하나의 실질이었다. 그러고 보면 그게 타이포그래피에 대한 막연한 이끌림이었을 수도 있겠다 싶다. 활자 중독은 결국 글자에 대한 집착과도 겹친다.

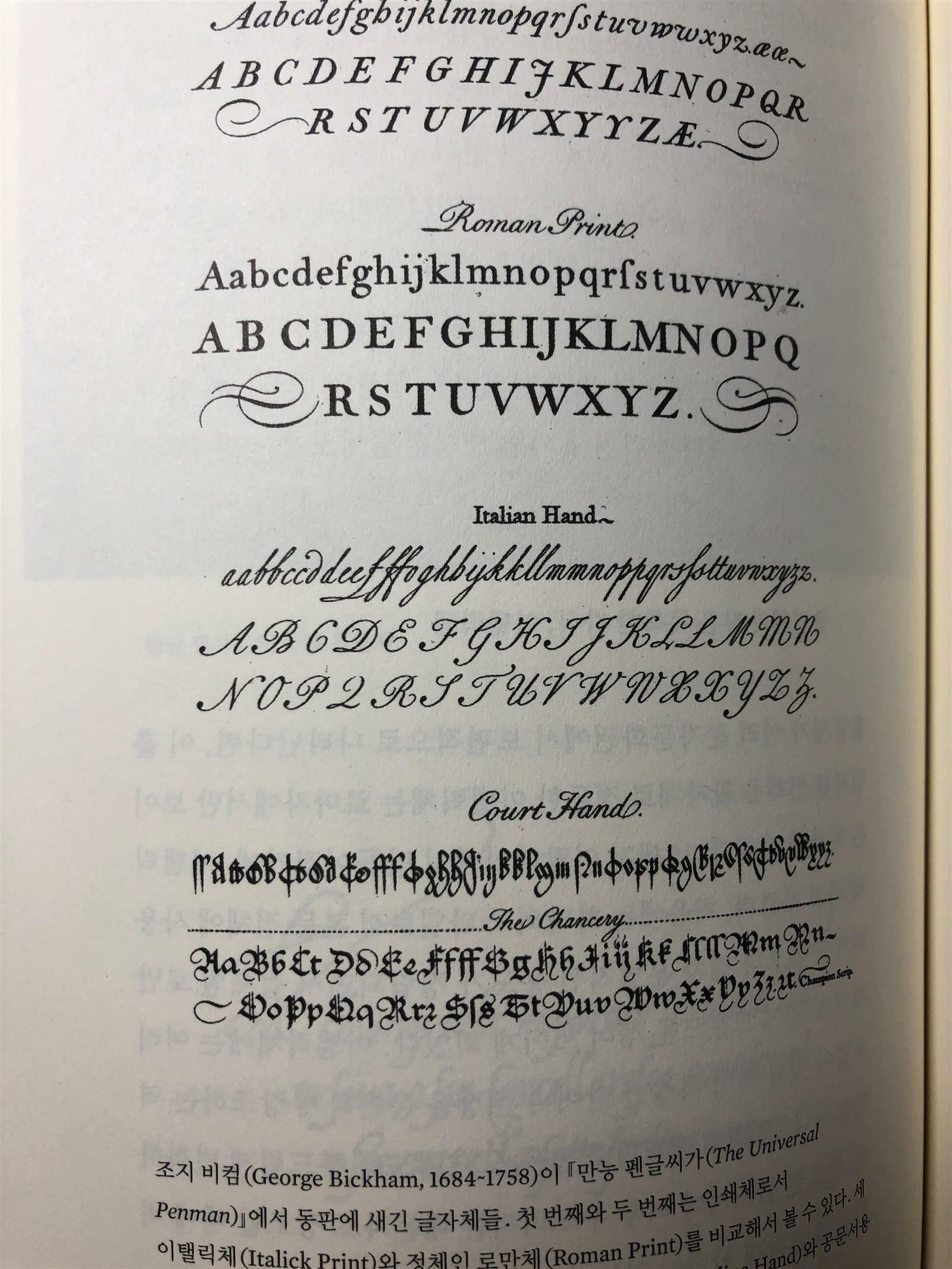

그래픽디자이너이면서 타이포그래피에 대한 조예가 깊은 저자의 글자들의 생태계에 대한 이야기는 더없이 매혹적이다. 알지 못했던 타이포그래피에 대한 세계 각지의 에피소드는 무심코 지나친 많은 글자들에 사연을 불어넣고 숨결을 가미한다. 글자들의 숲의 정경을 정갈한 화폭에 담아내는 인문학적인 손길은 무심코 소비하고 배경으로 치환해 버리곤 했던 한글의 존재감을 다시금 돌아보게 한다. 말미에 세종대왕이 갓 창제한 훈민정음으로 최초로 인쇄한 [월인천강지곡]에 대한 해석은 타이포그래피에 대한 저자의 궁극적인 의미부여와 절묘하게 만난다. “하나의 달이 천 개의 강에 ‘인쇄’되듯 ‘찍힌다’”라는 의미란다.